LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR

4- L'INTERIEUR

1- Rembrandt, Philosophe en méditation,

1632, huile sur toile, 28 x 34, Louvre, Paris

L’intimité est la forme superlative de l’intérieur (intimus est le superlatif latin d’interior). Ce très célèbre petit tableau par le jeune Rembrandt – on est en 1631, l’année où le peintre (25 ans) quitte sa ville natale de Leyde pour Amsterdam – est sans doute le plus intime de tous les intérieurs hollandais, le secret le plus profondément enfoui dans l’intérieur, le saint des saints de l’intériorité (fig. 1) . Le format lui-même (28 x 34 cm) condense l’image dans l’asile d’une presque miniature. Où sommes-nous ? Dans une vieille maison de Leyde, pour une scène de genre somme toute banale, un vieux couple, peut-être les parents du peintre, lui sommeillant en attendant le dîner, elle tisonnant la soupe qui mijote sur la crémaillère ? Mais l’intitulé du tableau, transmis par une ancienne tradition – Philosophe en méditation – suggère qu’il s’agit de tout autre chose. Tradition d’autant mieux fondée que ce tableau est contemporain d’un autre tableau (Philosophe lisant, Stockholm), un vieillard lisant un énorme in-folio dans la lumière surnaturelle qui émane de la fenêtre ouverte, image si radicalement étrangère au réalisme de la scène de genre qu’on incline à la considérer plutôt comme une vision fantastique. Sur le tableau du Louvre, le jour vient de l’or en fusion qui se répand, par la fenêtre, dans la cellule de méditation, la voûte et l’escalier en colimaçon sont à l’image du labyrinthe qui absorbe la pensée du philosophe, et le rayonnement de la lumière est comme le prolongement de l’esprit en travail, le petit animal pensant sécrétant, du fait même de sa concentration, le fluide spirituel qui le nimbe. Nous sommes au cœur de la machine pensante : l’escalier spiralé descend au centre le plus intime de l’activité cérébrale ; la porte fermée, contre laquelle se tient le philosophe, conduit au cellier, qui est le magasin des richesses latentes ; la tambouille qui frissonne sur le feu, ce sont les vieux souvenirs qui se préparent à revenir dans le halo de la conscience ; et la silhouette encore indistincte qu’on devine à mi-chemin de l’escalier, c’est l’idée sur le point de venir à l’esprit, de faire son apparition sur le théâtre mental de la méditation. Tout est intérieur en ce tableau, la cellule du philosophe est l’habitacle de la pensée se pensant elle-même, réfléchissant sa propre lumière, et cette masure délabrée est l’image visible des palais invisibles où s’élabore l’idée. Valéry le dit admirablement dans Le Retour de Hollande : « « L’hélice d’un escalier en vis qui descend des ténèbres, la perspective d’une galerie déserte introduisent ou accroissent insensiblement l’impression de considérer l’intérieur d’un étrange coquillage qu’habite le petit animal intellectuel qui en a secrété la substance lumineuse. L’idée de redéploiement en soi-même, celle de profondeur, celle de la formation par l’être même de sa sphère de connaissance, sont suggérées par cette disposition qui engendre vaguement, mais invinciblement, des analogies spirituelles. »

L’intérieur hollandais est ainsi, dans sa forme la plus essentielle, imaginaire et non réel. Conformément à la leçon de Calvin, qui s’indigne que le peintre perde son temps à réaliser des images des choses matérielles et visibles, l’intérieur hollandais est une icône de l’invisible, une ouverture sur l’intériorité de l’âme en laquelle se joue le miracle de la conversion et de la régénération. Il n’y a d’intériorité que dans l’esprit, ce que nous nommons « intérieur » dans le monde n’est intérieur que par analogie, en tant qu’image du secret qu’entretient la pensée en se recueillant en son centre. C’est ainsi qu’il suffit d’éventrer la maison pour que son « intérieur » se retourne en extérieur. En 1654, l’entrepôt où l’on accumulait la poudre pendant la guerre contre les Espagnols, installé dans les murs mêmes de la ville de Delft, explose le 10 octobre, à 10h 15 du matin. On compte les morts par centaines. Cette catastrophe, qui demeure dans l’histoire de la cité sous le nom de Donderslag, « le coup de tonnerre », détruit en un instant les beaux intérieurs astiqués et reluisants qui faisaient l’orgueil de leur propriétaires. Les peintres ont représenté les habitants errants, désemparés, parmi les ruines à ciel ouvert, de ce qui fut le très intime refuge de leur intimité (fig. 2 à 4).

2- Egbert van der Poel, Vue de Delft après l’explosion de 1654,

1654, huile sur panneau, 36.2 x 49.5 cm, National Gallery, Londres

3- Daniel Vosmaer, Delft après l’explosion de la poudrière, 1654,

73.3 x 104.1 cm, Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford

4- Daniel Vosmaer, Delft après l’explosion de la poudrière en 1654,

1654, 67,6 x 55,6, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie

Ce n’est pas seulement l’intérieur, c’est toute la peinture hollandaise qui tourne autour de ce foyer invisible, inscrutable, le secret d’une âme occupée à sonder sa propre intériorité. Prise de conscience de l’autonomie de l’esprit – cette grande conquête de la Réforme – à l’image du philosophe de la Troisième Méditation qui découvre l’infini au foyer le plus intime de son intériorité. N’est-ce pas de cette façon que Claudel, en une page inspirée, interprétait aussi La Ronde de nuit ? « C’est une page psychologique, c’est la pensée elle-même surprise en plein travail au moment où l’idée s’y introduit et y pratique une brèche qui détermine l’ébranlement de tout l’ensemble. Déjà la volonté est en marche, déjà l’intelligence de sa main dégantée, de sa main puissante et ouvrière, esquisse un plan, cependant que le Fils du Soleil écoute et suit, cependant qu’à l’arrière la prudence et la délibération appuient le mouvement et que les facultés critiques les yeux dans les yeux s’expliquent l’une avec l’autre. Une rumeur continue emplit la ruche toute prête à essaimer. » Aussi faut-il distinguer entre l’intérieur – image d’une intériorité essentiellement spirituelle – et la scène de genre – saynète de la vie quotidienne, décrite avec ironie et réalisme. Pour qu’un intérieur soit un intérieur, il faut silence et recueillement, une clarté réverbérée à l’image de la pensée se pensant elle-même, la paix de l’âme réconciliée avec elle-même par l’attention de la méditation. L’exercice de la lecture illustre cette involution de l’esprit qui se réfléchit sur le texte qu’il déchiffre et comprend, comme sur un miroir intelligible (fig. 5).

5- Pieter Janssens Elinga, Femme lisant, c. 1660,

huile sur toile, 75,5 x 63,5, Alte Pinakothek, Munich

Il ne suffit donc pas de placer une scène dans l’intérieur d’une maison, de loger le modèle entre quatre murs, pour réussir un « intérieur ». Les joyeuses compagnies de Jan Steen sont de véritables pétaudières, elles présentent d’excellentes scènes de genre, que le peintre conduit toujours avec une intention morale et satirique, mais elles ne composent nullement un « intérieur » (fig. 6) :

6- Jan Steen, Le monde à l’envers, c.1663, huile sur toile,

105 x 145, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Ne font pas davantage un « intérieur » les fêtards de Willem Pierterszoon Buytenwech, dandys et élégantes qui s’empressent de célébrer la trêve de douze ans avec l’Espagne (1609-1621) et d’oublier les horreurs de la guerre (fig. 7) :

7- Willem Pieterszoon Buytewech, Joyeuse compagnie,

c. 1622-24, 61 x 81, Gemäldegalerie, Berlin

Même les portraits de famille – qui sont pourtant à leur place dans l’intimité de la maison, le chef de la tribu étant aussi le maître du logis – sont pourtant trop encombrés, trop animés, avec les proches parents et les lointains cousins, et les aïeux qui figurent aussi sous la forme de leurs portraits (ou l’enfant mort qui tient sur une coquille une bulle de savon, emblème de la vie brève, tandis que l’horloge rappelle la course des heures), pour constituer un authentique « intérieur » (fig. 8) :

8- Jan Miense Molenaer, La famille du peintre, c. 1635, huile sur bois,

62,3 x 81,3, Franz Hals Museum, Haarlem

A l’inverse tout semble immobilisé, et comme hors du temps, dans l’intérieur hollandais. Peu de personnages : l’intérieur ne met pas l’accent sur la scène jouée par les acteurs, mais plutôt sur l’espace lui-même en lequel flotte la lumière, sur le développement des pièces qui se font écho à la façon d’une pensée qui se redouble dans le miroir de la réflexion. Sur cet admirable intérieur d’Emmanuel de Witte – un peintre pourtant spécialisé dans les intérieurs d’église et non dans les intérieurs domestiques – l’enfilade des pièces recommencées par la perspective des portes ouvertes redouble dans l’espace ce que les arpèges du clavecin font entendre dans le temps, et le soleil dessine sa géométrie lumineuse sur les dalles de marbre noir et blanc comme sur les touches d’un immense piano (fig. 9) :

9- Emmanuel de Witte, Intérieur avec une femme jouant du virginal,

entre 1665 et 1670, huile sur toile, 77,5 x 104,7 cm, Boijmans van Beuningen, Rotterdam

En poussant cette rêverie à sa limite, il est possible d’imaginer un intérieur déserté de ces habitants, mais pourtant toujours habité puisque nous savons reconnaître en lui les appartements de l’âme attentive, ce qu’énonce assez bien cette pensée de Descartes : « La raison pour laquelle je crois que l’âme pense toujours, est la même qui me fait croire que la lumière luit toujours, bien qu’il n’y ait point d’yeux qui la regardent » (lettre au P. Gibieuf, 19 janvier 1642). Sur ce tableau par Hendrick van der Burch (c. 1660), il n’y a personne, mais la maison n’est pourtant pas déserte, comme l’indiquent la veste ourlée d’hermine qu’on retrouve sur de nombreux Vermeer, et les escarpins laissé aux pieds de la chaise, avec une hâte qui étonne, que suggère la porte ouverte sur une autre pièce, peut-être une alcôve (fig. 10) :

10- Hendrick van der Burch (ou Cornelis Bisschop), Intérieur avec une veste sur une chaise,

c. 1660, 47 x 37 cm, Gemäldegalerie, Berlin

Sur cette scène d’intérieur, par Samuel van Hoogstraten (Les pantoufles, vers 1660), nous devinons, depuis la cuisine (on y voit le balai et le torchon pendu au mur), au-delà du couloir, un salon de réception orné d’un magnifique Gérard Ter Borch (autre image de l’absence, cette jeune fille qui nous tourne le dos recevant d’un messager la lettre d’un ami lointain) (fig. 11). Nous avons le sentiment d’enfreindre un secret, de pénétrer dans l’intérieur à l’insu du propriétaire, par ce qu’on pourrait nommer une « perspective d’effraction », renforcée par les deux portes ouvertes pour nous, intention que soulignent la poignée bien visible de la première et les clés sur la serrure de la seconde. Les socques abandonnées, la bougie éteinte suggèrent que la maison est momentanément déserte, et ce sentiment est d’autant mieux fondé que le peintre a supprimé un chien, d’abord peint dans le couloir, qui fixait le spectateur avec calme, comme si le visiteur était un familier de la maison. Tout le charme de ce tableau vient de ce qu’il évoque à la fois la présence et l’absence, et nous ouvre le secret de l’intérieur quand il n’est plus que les choses inanimées pour parler pour les vivants qui ont quitté le logis.

11- Samuel van Hoogstraten, Les pantoufles, entre 1654 et 1662,

huile sur panneau, 103 x 70 cm, Musée du Louvre, Paris

Et sur cet autre intérieur par Cornelis de Man (1666), c’est un chat jouant avec ce qui semble être un œuf à repriser (une boule de bois, de forme ovoïde, que la ravaudeuse glisse dans les chaussettes ou les bas pour en mieux en rabobicher les trous), tandis que l’éternelle servante, assujettie aux travaux de propreté, balaie en silence (fig. 12). La chambre est vide de son habitant, elle n’est pas inhabitée pour autant : le lit encore défait, la cape suspendue, le pommeau de l’épée et le violon indiquent qu’il s’agit de la chambre d’un gentilhomme.

12- Cornelis de Man, Intérieur avec un chat et une servante, 1666,

huile sur toile, 65,7 x 66,3, Stedelijk Museum Het Prinsenhof de Delft

Et l’on comprend d’autant mieux que l’intérieur est le portrait d’une âme singulière que l’habitat est aménagé selon les goûts du propriétaire, et que de l’arrangement du logis il est toujours possible d’inférer l’identité du maître ou de la maîtresse de maison. Sur le tableau d’Emmanuel de Witte comme sur celui de Cornelis de Man, on retrouve une figure essentielle à la bonne tenue de l’intérieur : la balayeuse qui veille à la parfaite propreté du logis, lave les sols et dépoussière les meubles, afin que rien ne fasse obstacle à la diffusion de la lumière. Pour qu’un intérieur soit un intérieur, il faut qu’il déploie son volume dans une transparence aussi parfaite que l’évidence avec laquelle l’idée vraie illumine l’esprit. Un intérieur hollandais est d’abord un prisme qui piège la lumière et en multiplie les rayons par tout un appareillage de miroirs, par la projection des ombres, par le cristal des carafes. Il faut ici laisser à nouveau la parole à Claudel : « Cette transparence des vitrages comme une eau, ces modifications de la densité par le milieu, cette interaction complexe des parois et ces reflets de reflets qu’elles se renvoient l’une à l’autre, ce treillis quadrillé qui se peint obliquement sur la muraille et que digère à l’opposé l’œil fixe d’un miroir, ce contraste au cœur d’une pièce de la partie éclairée et de celle qui ne l’est pas, de ce qui vient de s’allumer et de ce qui va s’éteindre, ce mobilier de coffres lourds, de surfaces stagnantes et de cuivres chaleureux qui donne à l’ensemble son aplomb, tout cela compose une espèce de talisman, de formule intime, de charme secret, et l’on comprend que les personnages qui l’habitent ne puissent s’échapper de ce paradis domestique […] Ces miroirs plans ou courbes qui détournent et transposent à notre usage les spectacles du jardin et de la rue, ces verreries sur la table qui se figent ou se dégèlent, ces carreaux irisés qui se peignent mystérieusement sur la panse d’une bouteille ou sur la convexité impalpable d’un ballon de verre, leur persistance sur la toile nous permet seule en eux de distinguer l’image de la pensée qui se referme sur ses possessions. »

La propreté des Hollandais – qui s’efforce d’aménager un asile de clarté dans cette terre de boue et de marécages péniblement conquise sur la mer – était déjà renommée au XVIIe siècle. L’intériorité serait sans doute moins diaphane si elle ne devait repousser, refouler, cette menace de l’informe qui fait le caractère propre du paysage hollandais. Aussi la fée du logis ne cesse de balayer, de laver, de récurer, de décrasser jusqu’à ce que les sols, les murs, les meubles et les fenêtres deviennent eux-mêmes sources de lumière, comme si la clarté émanait de l’intériorité elle-même, sans avoir à l’emprunter au jour extérieur. Sur ces deux tableaux d’Elinga (fig. 13 et 14) – où la balayeuse tient le rôle principal – la formule de l’intérieur devient peut-être un procédé, l’appartement se transformant en une boîte optique réglée pour expérimenter tous les phénomènes de réflexion, de réfraction, de diffusion ou de diffraction. N’oublions pas que c’est en Hollande qu’on tournait à cette époque les lentilles les plus pures, qu’on polissait les miroirs les plus limpides (en concurrence, il est vrai, avec Venise) et qu’on énonçait pour la première fois avec rigueur les principes de l’optique géométrique.

13- Pieter Janssens Elinga, La Balayeuse, 1668-72, 62 x 59, Petit Palais, Paris

14- Pieter Janssens Elinga, Intérieur avec un peintre, une femme lisant et une servante, 1668, 83,7 x 100, Städelsches Kunstinstitut, Francfort

Il n’y a guère que dans les temples, dépouillés par la Réforme de toutes les idoles qui les encombraient, que la lumière brille avec autant d’éclat, comme si la pierre elle-même était surnaturellement transmuée en émanation lumineuse (fig. 15) :

15- Pieter Jansz. Saenredam, Intérieur de l’église Saint Odulphe à Assendelft,vue depuis le chœur oriental, 1649, 49.5 x 75 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

L’intérieur hollandais fait ainsi se confondre le profane avec le sacré, la vie domestique avec la vie religieuse, et la maison avec l’église : les servantes, occupées à des tâches quotidiennes, ont l’attitude et le recueillement de la prière ; et inversement, les temples sont des maisons communes, où l’on se rencontre sans affectation pour traiter des affaires et tenir conversation. C’est ainsi que La fille de cuisine (et non La laitière, comme la tradition s’entête à le dire) verse le lait avec la concentration d’un officiant accomplissant un geste liturgique (fig. 16), tandis que dans les intérieurs d’église de Cornelis de Man, de Gerard Houckgeest ou d’Emmanuel de Witte, les chiens urinent contre les piliers, les gamins font des graffitis sur les murs, on rencontre les familiers et l’on salue les jeunes femmes comme dans un salon mondain (fig. 17 à 19) :

16- Johannes Vermeer, La laitière, 1658, 45,5 x 41,

huile sur toile, Rijksmuseum, Amsterdam

17- Gerard Houckgeest, Intérieur de la Vieille Eglise de Delft, 1654,

huile sur panneau, 49 x 41 cm, Rijksmuseum, Asmterdam

18- Cornelis de Man, Intérieur de l’église St Laurent de Rotterdam,

1664-66, 40 x 47, Mauritshuis, La Haye

19- Emmanuel de Witte, Intérieur de la vieille église de Delft,

1650-52, huile sur bois, 48 x 35, coll. priv.

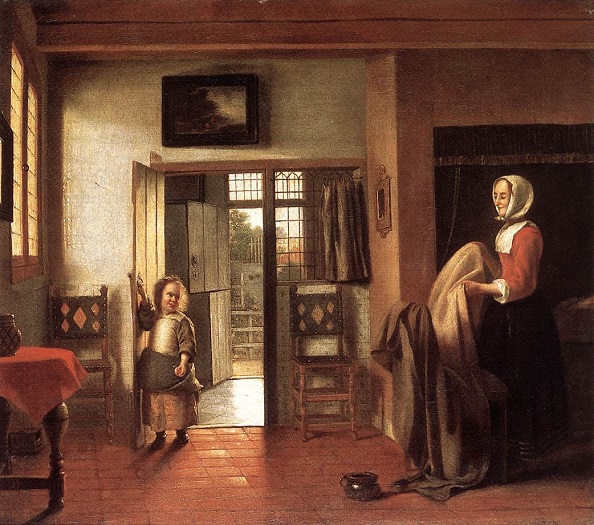

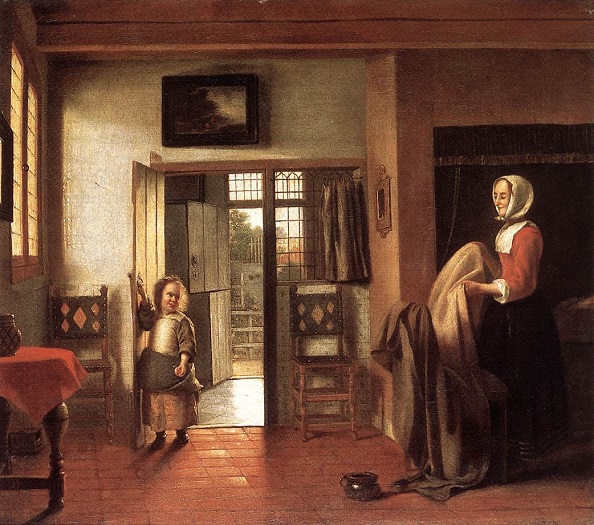

Tout se passe comme si, en Hollande, les véritables églises se trouvaient dans l’intimité des intérieurs domestiques. L’intérieur est l’asile de paix dans lequel le résident se retrouve avec lui-même, où la pensée peut, en toute tranquillité, se recueillir en son intériorité. Dans un article ancien, mais toujours essentiel, Germain Bazin proposait une double origine à l’intérieur hollandais : la chambre de l’Annonciation, ou celle de la Nativité de saint Jean Baptiste ou de la Vierge (1). Il est remarquable en effet que la notion d’intérieur, qui renvoie au XVIIe siècle au décor domestique de la vie quotidienne, trouve son prototype sur la scène sacrée, celle de l’histoire sainte. Le calvinisme accoutume les esprits à transposer les épisodes d’une existence personnelle dans le récit biblique, Nouveau et Ancien Testaments, dont la lecture est familière à tous. Il est vrai que, dès le XVe siècle, on trouve dans les chambres d’Anne, d’Elizabeth ou de Marie la structure et le mobilier de l’intériorité : la porte ouverte sur les pièces adjacentes, la fenêtre qui donne le jour, la perspective qui creuse la profondeur de l’habitacle, la serviette blanche et l’aiguière de cuivre pour la propreté, le foyer de la cheminée, dont la tablette supporte la vaisselle d’étain et les assiettes de faïence, le bougeoir sur la table ou le lustre de cuivre au plafond. On peut distinguer toutefois deux modèles dans ce même cadre (2) : un modèle matriciel, qui intègre l’intérieur dans l’organisme plus vaste de la maison, les portes ouvertes donnant sur un escalier, un couloir, une pièce communicante. Ce modèle, qui est celui de Pieter de Hooch, renvoie au monde de la mère, les espaces s’emboîtant les uns dans les autres comme la descendance dans le ventre fécond de Dame Gigogne, et se rapportant en ce sens au modèle de la Nativité de la Vierge ou du Baptiste ; et un modèle spéculatif, une boîte optique qui accumule la clarté, où vient se loger une jeune fille rêveuse et solitaire qui contemple les jeux de la lumière dans le dioptre de sa chambre. De ce second modèle de l’intérieur, c’est Vermeer qui est le maître, et c’est la scène de l’Annonciation, la Vierge attendant la venue de l’Ange de lumière, qui en est l’archétype.

20- Pieter de Hooch, La mère, 1661, 92 x 100, Gemäldegalerie, Berlin

21- Johannes Vermeer, Le collier de perles, 1664,

huile sur toile, 55 x 45, Gemäldegalerie, Berlin

On devine sur ce tableau de Pieter de Hooch (fig. 20) un thème souvent repris par le peintre : sur l’échiquier de marbre se disposent les personnages, la mère délaçant son corset pour donner le sein au nouveau-né, l’enfant tenté par le jour ensoleillé qui brille dehors, sur le canal et les quais, impatient de quitter la maison et de jouer sa partie, et le chien hésitant entre le lien qui le retient à sa maîtresse et l’entrain de l’enfant qui le convertit à l’extériorité. Cette chambre est le lieu spirituel où chacun joue sa vie. Et si, selon Pascal, « tout le malheur des hommes vient de ce qu’ils ne savent pas demeurer en repos dans une chambre », l’intérieur hollandais semble nous enseigner une sagesse inverse, qui trouve un extrême contentement à jouir de la chaleur et de la pénombre de l’intériorité, à l’exception des enfants, ces jeunes étourdis qui ne savent pas encore que le trésor est intérieur. Sur le tableau de Vermeer (fig. 21), la pénombre s’est dissipé, et l’intérieur devient le déversoir de la lumière qui s’écoule comme un fluide rayonnant et envahit la chambre. La jeune fille – et non plus la mère – qui présente au miroir son collier de perles – la perle, qui est une goutte de lumière condensée, essaime chez Vermeer sur le moelleux tapis du visible – n’est pas la coquette, motif traditionnel des peintres. Comme la Vierge dans la chambre de l’Annonciation – la veste de soie jaune citron ourlée d’hermine donne trompeusement l’illusion qu’elle est enceinte – la jeune fille reçoit la bénédiction de la lumière, émanation immatérielle d’un ange sur le point de faire son apparition. Secret d’une intériorité labyrinthique chez Pieter de Hooch, évidence d’une illumination intime chez Vermeer.

***

Il est vrai que cette analyse ne vaut que pour les plus grands : Rembrandt, Vermeer, et même Pieter de Hooch, un artiste longtemps considéré comme mineur et pourtant l’un des plus grands poètes de l’intérieur. L’intérieur hollandais oscille entre deux extrêmes, la paix du sanctuaire ou la trivialité de la scène de genre, la spiritualité de l’église ou le réalisme des scènes de la vie quotidienne, le secret de l’âme ou le théâtre de la société. C’est du côté de l’intériorité, non de la scène mondaine, que l’intérieur hollandais manifeste le génie qui est lui est propre, et conformément à la flamme intime de la foi qui est au cœur de la théologie réformée. Mais d’autres peintres, sans doute moins connus, sauront jouer avec une extrême délicatesse, mélange d’ironie et de tendresse, avec l’ambivalence du genre. Ils décriront les cent actes divers de la comédie humaine dans le secret de ces appartements qui dessinent l’échiquier sur lequel chacun de nous parcourt le chemin de sa vie, de la naissance à la mort. Mais dans cette représentation, ils n’oublieront jamais la gravité d’une autre scène où se succèdent aussi les épisodes de notre vie, la scène invisible et toujours secrète où se joue le drame du salut ou de la damnation.

L’intérieur dessine en premier lieu la topologie d’un théâtre où se célèbre le cérémonial de la vie civile. Le centre en est le salon de réception où se réunissent de joyeuses compagnies pour boire ou jouer de la musique, d’autres pièces sont plus secrètes, comme la chambre où la jeune fille fait sa toilette et prépare son entrée en scène. La servante est reléguée dans la périphérie, dans la cuisine rarement représentée (fig. 16), dans l'escalier où elle surprend en passant les confidences des maîtres (fig. 24 et 25), dans la cour intérieure, à l’arrière de la maison qui, de l’autre côté, donne sur le canal ensoleillé (fig. 26 à 31). Cette cour est un mixte, une sorte d’intérieur à l’extérieur, où la servante, qui n’a pas sa place dans les riches appartements, est souvent refoulée. Elle habite les marges, rarement seule, plaisantée par le jeune homme de la maison qui l’incite à boire (fig. 27 et 29), ou tyrannisée par l’index impératif de la maîtresse de maison (fig. 31). Elle est importune au cœur du foyer, car elle surprendrait alors, servante indiscrète et curieuse, les secrets de famille qui ne doivent pas être divulgués chez les voisins (fig. 24 et 25). Près du nouveau-né dont elle est souvent la nourrice, elle s’occupe à des travaux de couture (fig. 22), travaille, reléguée dans la réserve (fig. 23), en compagnie du chien, du chat parfois. C’est elle, le plus souvent, qu’on envoie ouvrir la porte quand un solliciteur imprévu vient y frapper. Misérables qui viennent demander l’aumône, musiciens ambulants, ou marchands de raisins, de poissons qui viennent livrer la marchandise. Dans les années soixante, un peintre, Jacob Ochtervelt (1634/35-1682) a su remarquablement observer les pantomimes du seuil, l’étranger posant un pied de l’autre côté pour s’assurer qu’on ne le chassera pas, mais prenant garde à ne pas avancer plus avant, audace qui indisposerait le propriétaire, refusant alors d’exaucer la prière du solliciteur ; mais celui-ci a pour allié la curiosité de l'enfant, qui se fait son avocat et dégèle la réticence de la maîtresse de maison, qui est aussi sa mère (fig. 32 à 35).

22- Nicolas Maes, La dentellière, c. 1656, huile sur toile,

45,1 x 52,7, Metropolitan Museum, New York

23- Gerrit ter Borch, Femme cousant près d’un berceau, 1656,

huile sur toile, 38 x 46,5, Mauritshuis, La Haye

24- Nicolas Maes, La servante indiscrète, 1657,

huile sur toile, 92 x 121, Dordrechts Museum, Dordrecht

25- Nicolas Maes, La servante indiscrète, 1655-59, huile sur toile,

57,5 x 66, Wellington Museum, Apsley House, Londres

26- Ludolf de Jongh, Maîtresse et servante dans la cour, c. 1660,

huile sur toile, 67,3 x 82,2, Metropolitan Museum, New York

27- Pieter de Hooch, La cour d'une maison de Delft,

1658, 66,5 x 56,5, coll. part.

28- Pieter de Hooch, La cour d'une maison de Delft,

1658, 73,5 x 60, National Gallery, Londres

29- Pieter de Hooch, Cour avec un homme qui fume et une femme qui boit,

1659, 78 x 65, Mauritshuis, La Haye

30- Pieter de Hooch, Dame et servante avec un seau,

1660, 53 x 42, musée de l’Ermitage, Saint Petersbourg

31- Pieter de Hooch, Maîtresse et servante dans une cour,

c. 1660-61, 73,7 x 62,6, National Gallery, Londres

32- Jacob Ochtervelt, L’aumône,

1663, 81,5 x 67, National Gallery of Art, Washington

33- Jacob Ochtervelt, La Vendeuse de raisins,

1669, 81 x 66,5, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

34- Jacob Ochtervelt, Le marchand de poissons,

c. 1663, 55,5 x 44, Mauritshuis, La Haye

35- Jacob Ochtervelt, Musiciens itinérants à la porte d'un foyer, 1665,

68,6 x 57,2, Musée d'art de Saint-Louis, Missouri

Le rideau se lève sur la naissance, les soins que la mère donne à son nouveau-né, la mère, maîtresse de maison qui règne sur l’intérieur plus encore que le maître de maison. Dans les intérieurs toujours maternels de Pieter de Hooch, voici la mère près du foyer – nous avons oublié combien les hommes ont eu froid – dont les rares braises réchauffent aussi la petite fille et le chien (un intérieur serait moins un intérieur s’il n’y avait pas un chien dans la cuisine et un clavecin dans le salon), la mère, ou plutôt la nourrice, qui donne le sein à son poupon (fig. 36) :

36- Pieter de Hooch, Femme allaitant un nouveau-né, un enfant et un chien, 1658-60, 67,9 x 55, De Young Museum, San Francisco

Voici bientôt l’enfant qui grandit, et éprouve, nous le savons déjà, l’irrésistible attraction du jour qui brille à l’extérieur (fig. 37). De Hooch reviendra sur la figure de l’enfant ou de l’adolescent sur le seuil, désireux de s’éloigner de la maison maternelle pour aller jouer sa partie (fig. 38 et 39) :

37- Pieter de Hooch, La chambre à coucher, 1658,

51,8 x 60,6, Staaliche Kunsthalle, Karlsruhe

38- Pieter de Hooch, Les joueurs de golf, 1658,

63,5 x 45,7, Polesden Lacy, Surrey

39- Pieter de Hooch, Fête musicale dans une cour, 1677,

huile sur toile, 83,5 x 68,5, National Gallery, Londres

Pour retenir l’enfant auprès d’elle, la mère se livre à des jeux de patience, comme par exemple peler une pomme que convoite l’enfant en une spirale qui se déroule progressivement, à l’image du temps qui passe, ou du ressort détendu d’une montre arrêtée (fig. 40 et 41). La grandeur de la peinture d’intérieur dans la Hollande du Siècle d’or vient d’un secret ici mis en évidence, un secret que les sublimes déclamations de la peinture d’histoire nient et recouvrent : c’est quand il ne se passe rien, ou presque rien, que paraît l’essentiel :

40- Gerrit ter Borch, Intérieur avec une femme pelant une pomme,

c. 1660, 36.3 × 30.7 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne

41- Pieter de Hooch, Femme épluchant des pommes,

1663, 70 x 54, Wallace Collection, Londres

Ou bien l’enfant vient se nicher contre le ventre de la mère, et rêve tandis que les doigts experts cherchent les poux et les écrasent (fig. 42 et 43). Et tandis que « leurs doigts électriques et doux / Font crépiter parmi ses grises indolences / Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux », « L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer » :

42- Gerrit ter Borch, La chercheuse de poux, c. 1652–1653,

huile sur bois, 33.5 x 29 cm, Mauritshuis, La Haye

43- Pieter de Hooch, La chercheuse de poux, 1658,

52,5 x 61, Rijksmuseum, Amsterdam

Plus tard, l’enfant est devenue jeune femme (c’est la femme et non l’homme qui règne en ces intérieurs, nous le savons déjà : l’intérieur est un royaume féminin). Le temps commence à faire sentir son poids, et les souvenirs s’accumulent dans la mémoire comme, dans l’armoire familiale, ces grandes armoires hollandaises qui évoquent l’architecture d’un temple, sont empilés les draps, sagement lavés, repassés et pliés, le trousseau de la future mariée, comme se superposent des souvenirs dans le reposoir de la mémoire. Dans un admirable tableau, Pieter de Hooch a su évoquer avec grandeur ce rituel de la mémoire, du dépôt et de la transmission d’une génération à l’autre (fig. 44). La mère et la fille célèbrent avec gravité le cérémonial de la vie domestique, l’enfant est empressée de rejoindre le quai inondé de soleil et Persée brandissant la tête de Méduse veille mystérieusement sur cette scène.

44- Pieter de Hooch, Intérieur avec deux femmes à côté d’une armoire,

1663, 72 x 77,5, Rijksmuseum, Amsterdam

La jeune fille souffre maintenant d’une solitude qu’elle ignorait quand elle était enfant. Femmes seules rêvant dans le secret de leurs intérieurs, figures de la mélancolie cloîtrées dans le cercle trop étroit de la vie domestique. On joue du clavecin (musique sacrée : sur l’instrument figure le dernier vers du Te Deum) en aspirant à une autre vie, sans autre public que la servante assise pour mieux écouter, et le chien qui invite sa maîtresse à la promenade (fig. 45) ; ou bien l’on dessine, à défaut d’un modèle vivant, le plâtre d’un enfant, en une figure silencieuse qui fait écho, dans le tableau, au peintre qui se trouve devant le tableau et reconnaît son double dans l’habitante de l’intérieur (fig. 46) :

45- Gabriel Metsu, Femme au virginal, c. 1660–1667, huile sur toile,

82.5 x 85, Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

(sur le virginal : « In te domine speravi, non confundar in aeternum :

C'est en toi, Seigneur, que j'ai espéré, je ne serai pas confondu à jamais »,

dernier vers du Te Deum)

46- Gabriel Metsu, Femme dessinant, c. 1655-60,

huile sur bois, 36,3 x 30,7, National Gallery, Londres

La rêverie mélancolique des solitaires de la vie domestique se tourne vers un ailleurs – par le spectacle de la rue en se penchant à la fenêtre, par les cartes géographiques ou les tableaux de paysage suspendus aux murs. Mais pour se divertir de l’absence, on s’adresse surtout à l’absent en rédigeant une lettre, lui parlant comme s’il était là et réussissant par ce stratagème à rendre proche le lointain (fig. 47 et 48) :

47- Gerrit ter Borch, La lettre, c. 1655,

huile sur bois, 39 x 29,5, Rijksmuseum, Amsterdam

48- Gabriel Metsu, Femme écrivant une lettre, c. 1662-64,

huile sur bois, 39,4 x 33,5, National Gallery of Art, Washington

Ou bien le peintre évoque les correspondants que la vie sépare mais que la lettre unit : sur ces deux tableaux, qui se font pendant et se trouvent tous deux au musée de Dublin (fig. 49 et 50), par Gabriel Metsu, le jeune homme élégant, dans un riche cabinet orné d’un tableau paisible de Cuyp ou de Berchem (à côté de lui un globe céleste plutôt que terrestre) s’adresse à son amie lointaine qui lira la lettre que lui apporte sa servante : celle-ci dévoile une marine, une tempête plutôt, qui trahit l’autre tempête, tout intérieure, que provoque, dans l’esprit de sa jeune maîtresse, la lecture de la lettre (elle en a laissé tomber son chausson brodé et le dé de ses travaux de couture) :

49- Gabriel Metsu, Jeune homme écrivant une lettre, 1662-65,

huile sur toile, 52,5 x 40,2, Galerie National d’Irlande, Dublin

50- Gabriel Metsu, Femme lisant une lettre, 1662-65,

huile sur toile, 52,5 x 40,2, Galerie National d’Irlande, Dublin

La lettre peut être encore l’enjeu d’un conciliabule passionné et amusé, et la rédaction attentivement surveillée par la petite curieuse qui se penche par-dessus l’épaule (fig. 51) ; ou bien l’enjeu d’un examen collectif, la rédactrice cherchant l’inspiration tandis que sa grande sœur lui lit une fois encore la lettre reçue (fig. 52) ; ou bien encore par cette admirable figure de dos qu’affectionne Ter Borch, et la courbe de la nuque découverte par les cheveux relevés en chignon, la lecture d’une lettre qu’on pressent de mauvais augure, s’il faut en juger du moins par l’air rébarbatif du messager (fig. 53). Gérard ter Borch est le grand maître de ces échanges murmurés dans le confessionnal de l’écritoire :

51- Gerrit ter Borch, Curiosité, c. 1660, huile sur toile, 76 x 62,

Metropolitan Museum of Art, New York

52- Gerrit ter Borch, La lettre, c. 1660-62, huile sur toile,

79 x 68, Collections royales, Londres

53- Gerrit ter Borch, Le messager, c. 1675-80,

huile sur toile, 70 x 54, Ermitage, Saint Petersbourg

Et sur la scène d’un drame plus secret encore, la lettre qu’on reçoit peut être déchirée avec passion et désespoir, comme on le voit sur ce petit tableau de Dirck Hals, frère cadet de Franz. Au mur, une tempête évoque les passions de l’âme, et l’intérieur austère et monochrome, presque démeublé, exprime les ravages de l’abandon (fig. 54) :

54- Dirck Hals, Femme déchirant une lettre, 1631, huile sur panneau,

45 x 55 cm, musée de Rhénanie-Palatinat, Mayence

Mais la Dame de l’intérieur, se détournant de la correspondance toujours tourmentée et en fin de compte décevante avec l’absent, peut aussi se tourner vers les amis qui ne se sont pas éloignés, et leur ouvrir la porte de son intérieur pour une fête mondaine dans le salon de réception. La coquette à la toilette se prépare d’abord pour recevoir ses invités : le petit animal à sa toilette s’apprête dans le secret de sa chambre (il n’y a jamais de fenêtre chez Ter Borch), tournant le dos à la servante attentive (fig. 55) ; ou bien, dans une mise en scène beaucoup plus théâtrale et passablement encombrée, assise devant son miroir, épingle artistement son chignon et porte la boucle à son oreille (fig. 56). La cage est ouverte et l’oiseau va s’envoler :

55- Gerrit ter Borch, Jeune femme à sa toilette et sa servante,

c. 1650-51, huile sur bois, 47,6 x 34,6, Metropolitan Museum, New York

56- Gerrit Dou, Femme à sa toilette, 1657 , 75.5 x 58 cm,

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

La rencontre peut se réduire au duo, et la musique alors devient l’intermédiaire – on n’ose dire l’entremetteuse – privilégié qui met les cœurs à l’unisson. Musique profane bien entendu, avec le jeune serviteur stylé, le lévrier de race, le perroquet exotique et le clavecin en bois précieux sur ce tableau de Franz von Mieris (fig. 57) ; scène pleine d’humour par Jacob Ochtervelt : la fille de la maison, bécasse aux joues poudrées de rouge, baissant le violon pour écouter, subjuguée, le flûtiste séducteur (fig. 58) ; et la merveilleuse leçon de musique par Gabriel Metsu (fig. 59) : dans un intérieur vermeerien – mais l’affinité vaut aussi dans l’autre sens – le jeune homme, dans une attitude un peu relâchée, lit la partition que lui présente la jeune femme, et scande la mesure avec sa flûte emplie de vin clair (peut-être de champagne, qui est alors un luxe nouveau et rare). Sur le virginal, on lit les mêmes vers du Te Deum qui figurait déjà sur un tableau de Ter Borch (fig. 30), mais ce thème musical est cette fois détourné du sacré au profane. Le tableau à demi découvert sur le mur du fond serait un festin de Balthazar, allusion très morale à l’orgie vers laquelle cette scène encore charmante ne manquera pas de dégénérer :

57- Frans van Mieris, Duo, 1658, 31.7 x 24.7 cm,

Staatliches Museum, Schwerin

58- Jacob Ochtervelt, Musiciens dans un intérieur (vers 1670),

59 x 49, Cleveland Musweum of Art

59- Gabriel Metsu, Un homme et une femme au virginal, c. 1665,

huile sur bois, 38,4 x 32,2, National Gallery, Londres

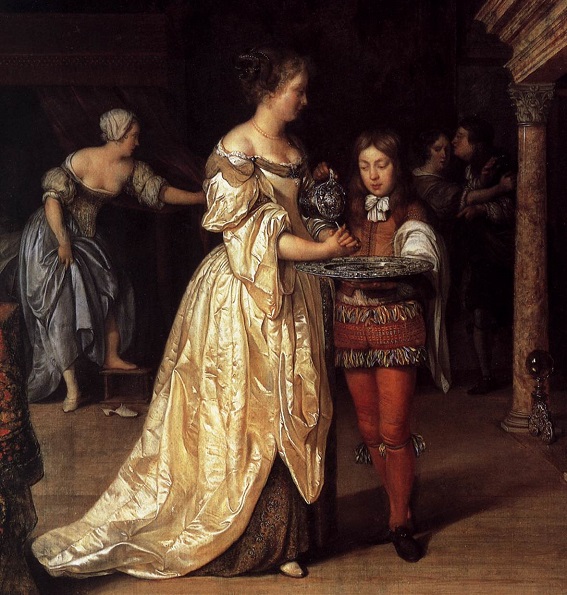

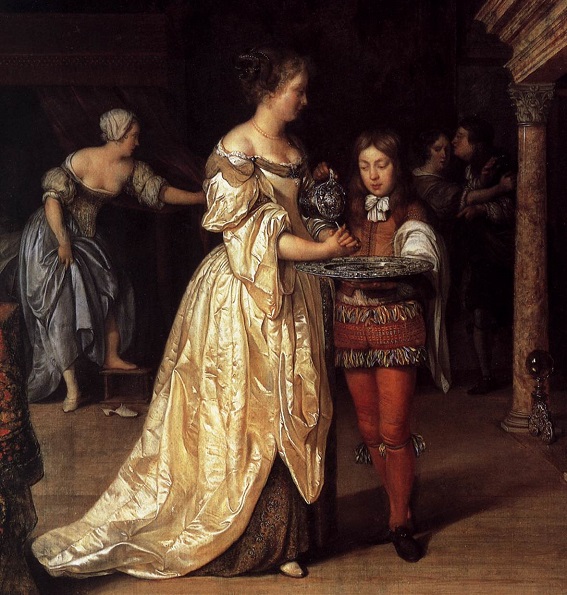

Quand la compagnie devient plus nombreuse, la sensualité l’emporte franchement sur l’amour de la musique (selon la suite méthodique que déroule le motif iconographique des cinq sens, les plaisirs de l’ouïe précédant et préparant les plaisirs du toucher). A tel point que l’on s’interroge parfois sur la question de savoir s’il s’agit d’une réunion mondaine ou d’une scène de bordel. L’ambiguïté est indiscutable chez Pieter de Hooch, elle est parfois latente chez Vermeer, mais elle disparaît et la vénalité de la relation sexuelle devient parfaitement explicite chez d’autres peintres, plus sensibles au réalisme de la scène de genre. Sur cette scène par Eglon van der Neer, qui affecte l’élégance d’un Véronèse par les jeux de lumière sur la soie, une courtisane qui vient de terminer la passe se lave les mains tandis qu’à l’arrière-plan, une autre peste contre sa rivale qui cherche à lui chiper son micheton (fig. 60). Et sur ce tableau par Caspar Netscher, le client négocie le prix de la passe avec la maquerelle qui fait ses comptes en estimant du regard la valeur de la marchandise (fig. 61) :

60- Eglon van der Neer, Intérieur avec une femme se lavant les mains,

1675, huile sur panneau, 49 x 39.5 cm, Mauritshuis, La Haye

61- Caspar Netscher, Scène de bordel, 1664,

huile sur panneau, 38 x 32, Collection privée

62- Gerrit ter Borch, Trois figures dans un intérieur,

connu comme Paternelle admonestation,

c. 1654, huile sur toile, 71 x 73, Rijksmuseum, Amsterdam

On retrouve une composition semblable (l’entremetteuse et la courtisane ont échangé leurs places) sur un célèbre tableau par Gérard ter Borch (fig. 62). Y figure la délicieuse jeune fille familière à ce peintre : elle nous tourne le dos, et offre à nos regards la courbe délicate de sa nuque inclinée ; la proximité du lit indique l’objet du marchandage ; le jeune soldat assis présentait autrefois à la jeune femme, comme sur le tableau de Netscher, une pièce entre le pouce et l’index pour prix de son consentement. L’indécence de cette proposition a inspiré à un censeur vertueux de supprimer la pièce du marchandage, conférant à la scène l’épaisseur d’une énigme – bien caractéristique, il est vrai, du style de Ter Borch. Ce qui a donné lieu à d’hilarants quiproquo, dont le plus célèbre est la lecture pieuse et moralisante que le grand Goethe, dans une page des Affinités électives, fera de cette scène, intitulée par ses soins « Remontrance paternelle » : « Un père, un noble chevalier, est assis, les jambes croisées, et semble adresser des reproches sévères à sa fille, debout devant lui. D’une taille avantageuse, vêtue d’une robe de satin blanc à grands plis, elle n’est vue que de dos, mais toute sa pose annonce qu’elle fait un effort sur elle-même. Cependant la remontrance n’est point vive et humiliante : on le voit à la figure et au geste du père. Pour la mère, elle semble dissimuler un peu d’embarras, car elle regarde dans un verre de vin, qu’elle est sur le point de boire. » Non seulement le prétendu père a l’âge de la donzelle, mais la proposition qu’il lui fait n’a décidément rien à voir avec une leçon de vertu. Ce n’est pas l’unique fois que, envoûté par la magie silencieuse et secrète de l’intérieur, le spectateur interprète à contresens la trivialité d’une scène de genre. Il faut reconnaître que Ter Borch sait donner à son petit théâtre de la vie quotidienne la gravité d’un mystère impénétrable.

Il n’y a pourtant guère d’ambiguïté sur ces deux tableaux par Franz von Mieris : sur le premier, un corpulent bourgeois éméché et salace présente à la fille un plat d’huîtres, à la réputation aphrodisiaque (fig. 63) ; tous deux touchent presque les courtines bleues du lit où doit se terminer cette histoire. Toutefois, l’ambiguïté ne provient pas de la scène elle-même, mais de l’extraordinaire raffinement avec lequel le peintre représente cette scène vulgaire. Comme si la grossièreté de ce monde pouvait être mystérieusement rachetée par la magie de la lumière et le luxe incompréhensible des apparences. Par le même peintre, cet autre petit tableau du Mauritshuis, intitulé Scène de bordel, où le contraste entre la délicatesse du pinceau et l’obscénité suggérée par les deux chiens qui s’accouplent est encore plus flagrant (fig. 64). Et Le galant militaire du Louvre, par Gérard Ter Borch, est fort peu « galant », lui qui présente ses derniers sous à cette fille pour prix de ses faveurs. A en juger par son air dépité, la galante s’estime à meilleur prix (fig. 65) :

63- Frans van Mieris, Le dîner d’huîtres, 1661,

27 x 20 cm, Mauritshuis, La Haye

64- Frans van Mieris, Scène de bordel, c. 1658-59,

42.8 x 33.3 cm, Mauritshuis, La Haye

65- Gerrit ter Borch, Le galant militaire, deuxième tiers du XVIIe siècle,

huile sur toile, 67 x 55, Louvre, Paris

Mais les scènes de la comédie humaine ne sont pas toutes aussi endiablées et pétulantes : la jeune fille de bonne famille, qui ne peut se permettre les licences qu’on accorde à son futur époux, étouffe d’inassouvissement, et tombe parfois malade, offusquée par les vapeurs de la bile noire qui plonge les esprits dans la mélancolie. Jan Steen revient sur cette scène qui semble jouée sur les tréteaux de Molière, le médecin jugeant à la couleur de l’urine que le mal ne doit pas être bien profond : sur la première (Londres), l’enfant en Cupidon domestique et au mur, un Vénus et Adonis inspiré des Vénitiens, dénoncent la véritable cause du mal (fig. 66) ; sur la seconde (Saint Pétersbourg), la farce est plus évidente encore, la mère et le docteur partageant un sourire complice tandis que l’enfant, par la porte entrouverte, ne semble guère affligé du mal qui frappe sa grande sœur (fig. 67) ; sur la troisième (Amsterdam), la malade imaginaire semble exténuée, dégoûtée de vivre, et n’écoute pas les conseils paternels du médecin qui l’incite à reprendre courage puisque chagrin d’amour ne dure qu’un instant (fig. 68). Sur ces tableaux de Jan Steen, la pendule est souvent au mur pour rappeler le temps qui passe et le délai qui s’approche. Sur le tableau de Munich, la jeune femme alanguie ne fait plus vraiment sourire, et si l’attitude du docteur est un peu cocasse, il semble que ce Chagrin d’amour ne fasse plus rire personne (fig. 69).

66- Jan Steen, La Visite du docteur, vers 1658-1662,

49 × 42 cm, Londres, Wellington Museum

67- Jan Steen, La visite du docteur, c. 1660,

huile sur bois, 63 x 51, Ermitage, Saint -Pétersbourg

68- Jan Steen, La malade imaginaire, huile sur toile,

76 x 63,5, Rijksmuseum, Amsterdam

69- Jan Steen, Chagrin d’amour, vers 1660,

61 x 52, Alte Pinakothek, Munich

Le ton est également grave chez le plus subtil Gabriel Metsu, le médecin semble perplexe et la vieille inquiète (Saint Pétersbourg) (fig. 70). Il devient même dramatique sur La Fille malade (Berlin) par le même peintre : la mère pleure comme la Madeleine au pied de la croix, et le visage blafard et les yeux clos de la malade semblent annoncer l’agonie prochaine (fig. 71). Les colifichets qui encombraient le théâtre de Gérard Dou ont disparu ; il ne reste que la mère et la fille sur fond de ténèbres.

70- Gabriel Metsu, La Visite du docteur ou La malade et le médecin, 1660-67,

huile sur toile, Ermitage, Saint-Pertersbourg

71- Gabriel Metsu, La Fille malade, 1658-59,

huile sur bois, 30 x 26, Gemäldegalerie, Berlin

Dans cette chambre où se joue le destin des hommes, s’ils ne savent pas demeurer en repos, selon la leçon de Pascal, c’est sans doute parce que la Mort les y accompagne. Comme le disait Valéry, « un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ». En ce temps-là, la médecine était impuissante, et les parents perdaient près d’un sur deux de leurs très jeunes enfants. L’admirable Enfant malade de Metsu, où dans un cadre d'ébène figure discrètement une scène de la Passion, rappelle cette douleur (fig. 72). Et la maladie exigeait des proches des soins aimants et attentifs, tendres et maternels, comme le montre magnifiquement la Servante de Pieter de Hooch qui, dans une lumière rembranesque, vient apporter le bouillon salutaire au malade effondré sur le bord du lit (fig. 73) :

72- Gabriel Metsu, L’Enfant malade, c. 1660-65,

32,3 x 27,2, Rijksmuseum, Amsterdam

73- Pieter de Hooch, La servante, c. 1667-70,

61,5 x 52,1, Metropolitan Museum of Art, New York

On devine alors que l’intérieur est aussi la scène où se joue le dernier acte, celui plus redoutable de la vieillesse et de la mort. La bulle de savon que les jeunes enfants de Jan Steen soufflent parfois dans une pipe en porcelaine finit par éclater. Sur ce tableau d’Esaias Boursse, le vieux couple est seul dans cet humble intérieur, auprès de la cheminée sans feu, les enfants sont partis par la porte entrouverte, et la vieille femme au rouet est la Parque qui file le fil des heures (fig. 74). Toutes les couleurs se confondent dans la monochromie d’un brun qui évoque les vieux bois cirés. Les pétulants compères des joyeuses compagnies de leur jeunesse sont devenus deux anonymes, ils ont perdu jusqu’à leurs visages, occultés par le chapeau pour l’homme et par la coiffe pour la femme.

74- Esaias Boursse, Intérieur avec une femme au rouet, 1661,

huile sur toile, 60 x 49, Rijksmuseum, Amsterdam

L’homme meurt le premier et la femme au rouet, la reine de l’intérieur qui depuis le début régnait en ces appartements, reste seule, épluchant des pommes en en déroulant la peau comme se défait lentement la spirale des heures (Nicolas Maes, Berlin) (fig. 75). L’ombre s’est épaissie. La vieille murmure ses prières en lisant les histoires de l’Ancien Testament (fig. 76), et finit par s’endormir dans un sommeil qui préfigure la mort (Maes encore, Bruxelles) (fig. 77) :

75- Nicolas Maes, Vieille femme pelant des pommes, 1655,

huile sur toile, 55 c 50, Staatliche Museum, Berlin

76- Nicolas Maes, La prière, 1656, huile sur toile,

134 x 113, Rijksmuseum, Amsterdam

77- Nicolas Maes, Vieille femme sommeillant, 1656,

huile sur toile, 135 x 105, Musée Royal des Beaux-arts, Bruxelles

Mais il est un peintre peu connu, et pourtant admirable, qui a su magnifiquement évoquer les scènes de la solitude et de la mort : Jacobus Vrel, dont on sait peu de choses, sinon qu’il naquit en 1617, travailla à Delft et mourut en 1681. Dans une pièce plutôt étroite, mais au plafond démesurément haut, une vieille femme, seule, se penche à la fenêtre pour assister au défilé des passants (fig. 78) ; elle s’approche de l’âtre, où tremblent de rares flammes, pour tenter de se réchauffer contre le froid qui lentement l’envahit (fig. 79 et 80) ; elle s’endort et rêve, la tête sur l’oreiller posé contre le jambage de la cheminée, et le chat, son unique compagnon, ronronne près du feu (fig. 81). Le monochrome brun s’assombrit et se mélange de noir. Et la voici mourante dans le lit où elle est peut-être née, le rare mobilier de cet humble logis sagement rangé, veillée par sa petite fille, à moins qu’il ne s’agisse d’une servante indifférente (fig. 82). Je connais peu de tableau plus émouvant que celui de cette grand-mère qui se détourne de nous comme de son passé – ne voit-on pas, froissée, gisant sur le sol, une lettre d'autrefois ? – pour se tourner vers l’enfant – la même petite-fille ? – qui apparaît tel un fantôme de l’autre côté du vitrage (fig. 83). L’ancienne et la dernière venue tentent de communiquer par-delà le grillage du temps, la main de la vieille, prenant appui sur la fenêtre, semble esquisser le geste d’un au-revoir, le périlleux équilibre va se rompre bientôt et cette vieille femme, si passionnément désireuse de rejoindre une jeunesse lointaine, tombera pour ne plus jamais se relever.

78- Jacobus Vrel, Femme à la fenêtre, 1654,

66 x 47, 5, Kunsthistorisches Museum, Vienne

79- Jacobus Vrel, Femme devant la cheminée, 1654-62,

huile sur bois, 36 x 27,5, Rijksmuseum, Amsterdam

80- Jacobus Vrel, Vieille femme à la cheminée, 1650-60 ?,

huile sur toile, 36 x 31, Ermitage, Saint Petersbourg

81- Jacobus Vrel, Femme endormie, 1654,

huile sur bois, 57 x 48, coll. priv.

82- Jacobus Vrel, L’hospice, milieu du XVIIe siècle,

65 x 45, Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers

83- Jacobus Vrel, Femme à la fenêtre faisant signe à une fillette,

c. 1650, huile sur bois, 45,7 x 39,2,

Fondation Custodia (coll. Fritz Lugt), Paris

NOTES

1- Germain Bazin, « La notion d’intérieur dans l’art hollandais », Gazette des Beaux-arts, vol. 39, 1952, p. 5.

2- Jacques Dariulat et Raphaël Enthoven, Vermeer, Le jour et l'heure, Fayard, 2017, p. 153-171.

Pour lire le chapitre suivant, consacré à « Rembrandt », cliquer ICI