Mise en ligne : 1-12-08

Conférence prononcée à l’auditorium du Louvre, le 27 octobre 2008, dans le cadre de l’exposition Mantegna (du 26-9-08 au 5-1-09)

Les anciens et les modernes dans l’art de Mantegna

Alberti a dédicacé l’édition italienne (1436) de son Traité de la peinture à son ami Filippo Brunelleschi, le grand architecte du dôme de Florence. Il ouvre sur un triste constat : les arts sont aujourd’hui sur le déclin, et la flamme du génie antique semble éteinte chez les modernes. La force vitale qui anime la nature est en voie d’épuisement, l’antique virtù n’enflamme plus le cœur des contemporains : « Je me suis souvent étonné et attristé, écrit Alberti, qu’un si grand nombre d’arts et de sciences, excellents et divins, dont nous voyons par les œuvres mêmes et par les histoires qu’ils étaient très abondants dans les très vertueux temps anciens (in que’ vertuossissimi passati antiqui), fassent aujourd’hui défaut comme s’ils avaient tout à fait disparus […] J’ai alors pensé, en entendant partout cette même opinion, que c’était la nature, maîtresse des choses, maintenant vieillie et fatiguée (antica e stracca), qui ne produisait plus ni ces géants ni ces esprits très grands et très merveilleux (né giuganti né ingegni amplissimi e maravigliosi) auxquels elle donnait naissance en des époques pour ainsi dire plus jeunes et plus glorieuses ». C’est ainsi que les anciens sont des géants, et que les modernes sont des nains. Alberti n’invente rien : il ne fait ici que réinterpréter un très vieux lieu commun du parallèle rhétorique entre les anciens et les modernes. Déjà Pline le Jeune, à la fin du premier siècle de notre ère, partisan modéré des modernes plutôt que des anciens, jugeait peu probable cette hypothétique exténuation des forces vives de la nature : « J'admire les anciens, écrit-il à Caninius; mais je ne suis pas de ceux qui méprisent les modernes. Je ne puis croire que la nature, épuisée et devenue stérile, ne produise plus rien de bon ». La nature selon Alberti, épuisée et fatiguée (antica et stracca) est une réminiscence de la formule de Pline : « la nature épuisée et devenue stérile : lassa et effeta natura ». L’image semble bien ancrée dans les esprits, on la retrouve à tous les âges, basse fondamentale du dialogue conflictuel qui oppose depuis toujours les morts aux vifs, le passé au présent, et plus encore qu’au présent, à l’avenir qui s’annonce en lui, non sans inspirer de l’effroi. C’est ainsi qu’en 1688, prenant parti dans la célèbre querelle des anciens et des modernes qui marque la rupture entre l’académisme du XVIIe siècle et l’esthétique du XVIIIe, Fontenelle déclinait à son tour le vieux topos : « Toute la question, affirmait-il, de la prééminence entre les anciens et les modernes, étant une fois bien entendue, se réduit à savoir si les arbres qui étaient autrefois dans nos campagnes étaient plus grands que ceux d’aujourd’hui ». Arbres ou hommes : les temps antiques sont bien l’âge des géants, tandis que les contemporains sont comme chétifs et frappés de langueur. Ce déclin, remarquons-le, ce rachitisme de la nature usée par les ans, n’interdit pourtant pas l’idée d’un progrès : la dégénérescence est physique, non intellectuelle, et le nanisme des modernes n’est pas incompatible avec l’accroissement des connaissances (bien au contraire, il se pourrait que la dégénérescence soit un effet de l’intellectualisme excessif), mais bien avec l’énergie de la virtù, avec l’intensité de la force vitale. On connaît l’image célèbre, variée de multiples façons dans l’art médiéval, qu’on attribuait au XIIe siècle à Bernard de Chartres : « Nous sommes comme des nains assis sur les épaules des géants, pour que nous puissions y voir davantage et plus loin qu’eux, non pas grâce à l’acuité de notre vue ni la taille de notre corps, mais parce que nous sommes soulevés et élevés à hauteur de géant ». Héritiers du savoir des anciens, les modernes, sans doute, en savent plus qu’eux ; ils n’en sont pas moins, pour la force du caractère comme pour la fureur de vivre, des nains. Les saints et les héros illuminaient de leur gloire les temps antiques ; les médiocres sont légion dans les temps modernes.

Pourtant, et malgré ce bilan désabusé, Alberti, dans cette même dédicace, laisse entrevoir une lueur d’espoir : il se pourrait bien que les artistes, seuls dignes de faire renaître le génie antique, nous sauvent de la décadence. Alberti croit même discerner les premiers signes de cette renaissance dans les œuvres de l’architecte Brunelleschi, comme dans celles des sculpteurs Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia, enfin dans l’œuvre du peintre Masaccio. Un peintre pour trois sculpteurs : il y a fort à parier qu’Andrea Mantegna avait à cœur d’ajouter son nom à cette liste glorieuse. Le peintre de la cour des Gonzague connaissait bien l’auteur du Trattato della pittura : il l’a certainement rencontré, peut-être pour la première fois, en 1460, quand le pape Pie II choisit Mantoue pour un concile qui devait réunir tous les princes et les convaincre, sans succès d’ailleurs, de se croiser contre les Turcs, maîtres de Constantinople depuis sept ans, et qui venaient d’envahir la Grèce. Alberti était un familier de la cour de Mantoue : la version latine de son traité, le De Pictura, est dédiée à Gianfrancesco Gonzaga, premier marquis de Mantoue ; c’est à Alberti qu’on confia la construction du dôme de Mantoue, Sant’Andrea, où l’on gardait pieusement la relique du Saint-Sang, Sant’Andrea, dédiée au saint patron de notre peintre, et dans laquelle se trouve encore de nos jours son tombeau, dans une chapelle funéraire aménagée par ses propres soins. C’est Alberti encore qui construisit à Mantoue l’église de San Sebastiano, qui jouxtait la maison de Mantegna, une superbe demeure édifiée sur les dessins de l’artiste lui-même, signe ostensible de la dignité à laquelle son art l’avait élevé. Même si nous ne possédons aucun document qui vienne confirmer la relation entre les deux hommes, il faut reconnaître une évidente affinité entre les deux génies, également mélancoliques et nostalgiques de la grandeur antique, d’Alberti, le grand patricien de Florence qui vécut sa jeunesse en exil, et de Mantegna, homme du peuple qui sut devenir, par la seule force de son art, « comte palatin et chevalier de l’Ordre de l’Eperon d’Or », comme il signe lui-même dans la chapelle de saint Jean le Baptiste, qu’il décora au Vatican pour Innocent VIII, Mantegna, fils de menuisier, fait « chevalier de Mantoue » par Ludovico Gonzaga, et qui reçut même l’honneur de porter le blason de la famille ducale, un soleil frappé de la devise : « pour un seul désir ». Si l’artiste a droit à un titre de noblesse, pour Alberti comme pour Mantegna, c’est parce que lui seul sait faire revivre l’antique virtù, la grandeur d’un âge où, non seulement l’Italie, mais le monde entier, était rassemblé sous l’empire de Rome, ces temps héroïques que rêvent de voir renaître les contemporains d’une Italie morcelée en principautés multiples et rivales, minée par les guerres intestines, une Italie bientôt la proie de l’étranger, saccagée à tour de rôle par les canons des Français puis par les reîtres des Impériaux. Pour Alberti comme pour Mantegna, le peintre milite pour la renaissance, il a reçu mission de redonner vie aux héros du temps perdu, et de faire paraître parmi nous les grands absents dont nous portons le deuil : « La peinture, écrit encore Alberti au début du livre II de son traité, possède en elle une force tout à fait divine, qui lui permet non seulement de rendre présent, comme on le dit de l’amitié, ceux qui sont absents, mais aussi de montrer après plusieurs siècles les morts aux vivants ».

Je ne m’attarderai pas sur l’admiration fanatique, ce que Roberto Longhi nommait son « mysticisme archéologique », qu’éprouvait Mantegna pour l’art antique, depuis son apprentissage, encore enfant, dans l’atelier de Squarcione à Padoue, où l’on travaillait sur le modèle antique, jusqu’à l’amour que l’homme fait portait aux pièces de sa collection, et par-dessus tout à ce buste de Faustine, « ma chère Faustine en marbre » comme il l’écrit dans une lettre de 1506, dont il dût, plein d’amertume, se déposséder en faveur d’Isabelle d’Este, alors que le vieil artiste était tout proche de la mort et qu’il était tombé, à la cour, dans une relative disgrâce. Le thème est trop connu, et a été mille fois développé. En revanche, le parallèle, ou plutôt la dissymétrie, entre les géants et les nains, variante imagée de la querelle perpétuelle des anciens et des modernes, est peut être en mesure de jeter une lumière nouvelle sur l’art de notre peintre. Des géants, en effet, son œuvre n’en manque pas. Mantegna aimait à planter, sur l’avant-scène de l’image, les héros et les saints dressés comme des colonnes, et parfois même liés à la colonne antique comme on le voit sur la sainte figure qui hante l’artiste tout au long de son œuvre, celle de saint Sébastien, trois fois recommencée, sur le petit panneau de Vienne des années 70 (fig. 1), sur la grande toile du Louvre un peu avant 80 (fig. 2), enfin sur le héros supplicié, tourmenté, plongé cette fois dans les ténèbres – la colonne a disparu, le paysage s’est effacé – que l’artiste conservait avec lui, puisqu’on l’a trouvé à sa mort dans son atelier (sans doute l’une de ses dernières créations), haute, grave et douloureuse figure du destin que conserve aujourd’hui la Ca’d’Oro de Venise (fig. 3). Le format vertical, qu’il soit de petites dimensions, comme le panneau de Vienne, ou de grande hauteur, comme les toiles de Paris et de Venise, évoque la grandeur et la majesté, le saint s’élevant comme une figure de proue au premier plan de l’image.

Figure 1 : 1470-75 (Vienne)

|

Figure 2 : 1478-1480 (Paris)

|

Figure 3 : 1490 (Venise) Figure 3 : 1490 (Venise)

|

L’une des premières compositions du jeune peintre – il a tout juste vingt ans – récemment affranchi de la tutelle encombrante de son maître Squarcione, représente, sur la fresque de la chapelle Ovetari à Padoue, le géant Christophe, qu’on nommait encore « l’Hercule chrétien », lié à la colonne pour le même supplice de la sagittation, sur la fresque de gauche, puis abattu, décapité – la tête menace de verser dans la chapelle – sur la fresque de droite : le héros terrassé semble plus grand encore mort que vivant, les comparses qui tentent péniblement de se débarrasser du cadavre font figure de gringalets en comparaison du colosse (fig. 4, 5 et 6).

Figure 4 : sagittation et décapitation de saint Christophe, 1452, état actuel de la fresque (Padoue, chapelle Ovetari)

Figure 4 : sagittation et décapitation de saint Christophe, 1452, état actuel de la fresque (Padoue, chapelle Ovetari)

Figure 5: sagittation de saint Christophe (copie de la fresque de Mantegna, XVe s.) Figure 5: sagittation de saint Christophe (copie de la fresque de Mantegna, XVe s.)

|

Figure 6 : décapitation, de saint Christophe (copie de la fresque de Mantegna, XVe s.)

|

Le raccourci, dont Mantegna, après Masaccio, fut un maître – et cet héritage est aussi lourd de sens – ne diminue pas la taille, mais paradoxalement l’accroît. Il est ainsi permis de rêver, devant le très célèbre Christ mort de la Brera (fig. 7), que si l’on relevait le gisant surhumain allongé sur la pierre de l’onction, il se rétablirait, tel le ressuscité s’arrachant à la tombe, dans la taille colossale qui seule est digne du Fils de Dieu.

Figure 7 : Le Christ mort (après 1480, Milan)

Le voici sur l’Ecce Homo du musée Jacquemart-André (fig. 8), titan humilié mais debout, les mains liées, écrasant par sa taille les masques grimaçants qui l’environnent, irréellement ratatinés – la profondeur n’explique pas le rétrécissement de ces figures – par leur confrontation avec le Sauveur.

Figure 8 : Ecce Homo (1500-02, Paris)

La puissante stature de ces altières figures, inspirée de la statuaire antique, on la voit encore, dans notre exposition, sur la Sainte Euphémie de Naples (fig. 9) qui d’une main apaise les lions, ou sur la Sainte Justine du polyptique de saint Luc (fig. 10), qui nous domine majestueusement.

Figure 9 : Sainte Euphémie, 1454 (Naples)

|

|

Figure 10 : Sainte Justine, 1453-55 (Milan)

|

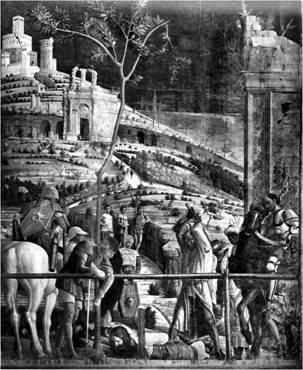

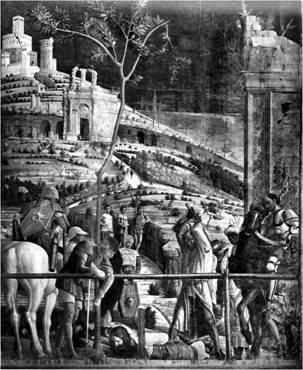

Et, dans la série des Triomphes, par exemple sur Les Porteurs de vases qui ont fait cette année le voyage de Paris, les légionnaires vainqueurs sont des colosses qui défilent sur une scène haut placée, rabaissant le spectateur dans la fosse d’orchestre, tel ce robuste vétéran qui porte à bout de bras, sans effort apparent, un énorme cratère de marbre que deux trophées viennent alourdir encore. Alberti, qui l’a lu dans Pline l’Ancien, raconte dans son Traité comment Timanthe, un peintre de l’antiquité grecque contemporain de Parrhasios, « en peignant sur un petit panneau un Cyclope endormi fit à côté de lui des satyres étreignant le pouce du dormeur pour que par cette comparaison le dormeur parût encore plus grand » (I, 18). C’est ainsi que le géant le paraît d’autant plus quand les lilliputiens l’environnent. Mantegna transpose cette loi dans la profondeur perspective : le colosse se dresse au devant de l’image tandis que les nains s’affairent dans les lointains. L’écrasement de la profondeur, selon la convergence des lignes de fuite centrées sur le point de vue, permet au peintre de traduire, dans l’espace géométrique de la renaissance, cette hiérarchie des dimensions que la peinture gothique respectait sur un même plan sans profondeur, tels les saints patrons dominant de leur haute taille les donateurs rabougris, ou telle la Vierge de miséricorde abritant la cité entière, les hommes à sa droite, les femmes à sa gauche, sous les plis de son vaste manteau. C’est ainsi que le puissant Sébastien du Louvre, dont la tête touche presque le chapiteau corinthien des colonnes antiques, domine le monde, tandis que la trouée perspective, à droite, peinte avec cette extrême précision qui fit la réputation de Mantegna, met en scène la miniature d’un forum romain où passent, étrangement indifférents au meurtre qu’on commet sous nos yeux, les homuncules qui ont élu domicile dans cet abrégé de paysage (fig. 2). Semblablement, sur la fresque de La Rencontre, dans la camera picta du Palais ducal de Mantoue, les imposantes silhouettes de Louis III de Gonzague et de son fils Francesco, qui vient tout juste d’être honoré de la pourpre cardinalice, et des seigneurs qui les accompagnent, découpent leurs profils hautains et nous ignorent avec superbe ; mais le paysage qui sert de toile de fond à ces grands personnages décrit avec une extraordinaire précision les détails microscopiques d’une grande cité ceinte de murailles, qui évoque Rome plutôt que Mantoue, tandis que d’infinitésimales figures défilent le long des chemins en méandres, telles les fourmis dans la fourmilière (fig. 11). Un peuple infime habite ce microcosme, un ânier pousse sa bête chargée de branches, un berger garde son troupeau, un chasseur et ses deux chiens poursuivent un lapin, un gibet orné de son pendu rappelle les œuvres de justice, des tailleurs de pierre enfin, à l’entrée d'une curieuse grotte, équarrissent un bloc ou taillent le fût d’une colonne.

Figure 11: camera picta, détail de La Rencontre, 1474 (Mantoue)

Cette cité lilliputienne, merveilleusement décrite, on la voyait déjà, vingt ans plus tôt, au fond de La prière au jardin des oliviers de Londres (fig. 12), épousant la courbe de la colline, cette fois, semble-t-il, Constantinople plutôt que Jérusalem, tandis que devant nous, juché sur un promontoire de pierre, s’élève un Christ agenouillé et sculptural dont Berenson disait qu’il était un « géant né de la roche ».

Figure 12 : Le Christ au jardin des oliviers, 1453-54 (Londres)

Quant aux tailleurs de pierres de La Rencontre, nous les retrouverons sur la Vierge à la grotte des Offices, au pied de cet extraordinaire rocher rouge devant lequel se dresse la Madone géante, ce rocher qu’on dirait le nuage pétrifié d’une prodigieuse explosion, dans la grotte taillée à même la pierre – tout semble minéral en ce monde – travaillant encore un fût de colonne ou équarrissant une dalle de marbre (fig. 13). Et ils sont encore là sur l’admirable Christ de douleurs de Copenhague, détaillés avec la précision du burin de l’orfèvre, à droite dans le paysage du fond, au pied du Golgotha, sous une arche rocheuse curieusement naturelle, dégrossissant une sculpture, mesurant la forme d’une colonne ou soulevant une dalle de marbre (fig. 14). Cette voûte de pierres, comme la grotte de la Vierge à la carrière, faut-il la croire naturelle, ou ne serait-elle pas plutôt le vestige cyclopéen d’une très antique civilisation dont nous serions les lointains descendants, dérisoires animalcules qui nous affairons parmi les ossements des géants qui peuplaient autrefois la terre ?

Figure 13 : détail de La Madone de la carrière, 1488-90 (Florence)

|

Figure 14 : détail du Christ soutenu par deux anges,

1485-90 (Copenhague)

|

On l’a mille fois remarqué, ces paysages-microcosme qui peuplent d’anecdotes l’arrière-pays des visions imaginées par Mantegna, sont étrangement sculptés dans la pierre. Des rochers en pain de sucre – voyez à nouveau La prière de Londres – évoquent les ruines colossales de tours de Babel que l’érosion des siècles aurait rendues informes, tandis qu’au premier plan on discerne, ébauchés à même la roche, l’escalier, le promontoire et l’autel. Et si les étranges édifices qui détaillent les lointains sur la scène de La Rencontre semblent comme greffés sur des habitations troglodytes, n’est-ce parce que les modernes ont édifié leurs bâtiments nains sur des ruines colossales que les millénaires auraient lentement minéralisées ? Dans la même Chambre des Epoux, sur le Retour de la chasse, tandis que parade au premier plan l’un de ces chevaux de race qui faisaient l’orgueil des Gonzague (il s’agirait du propre cheval du marquis), on discerne dans les lointains deux minuscules châteaux juchés sur d’énormes falaises, une nouvelle arche rocheuse qu’on dirait artificielle bien plutôt que naturelle, une grotte enfin sur le seuil de laquelle campent deux imperceptibles créatures (fig. 15).

Figure 15 : camera picta, Le retour de la chasse, 1474 (Mantoue)

Les hommes de la Renaissance connaissaient bien, pour l’avoir lu dans le De Architectura de Vitruve – Alberti lui-même y fait longuement allusion dans son De re aedificatoria, ou L’art d’édifier – l’histoire de cet architecte d’Alexandre le Grand qui avait proposé à son maître de « donner au mont Athos la forme d’un homme qui tient en sa main gauche une grande ville, et en sa droite une coupe qui reçoit les eaux de tous les fleuves qui découlent de cette montagne pour les verser dans la mer ». Les géants de l’antiquité n’hésitaient pas à sculpter des montagnes, à édifier des cités cyclopéennes, à percer des isthmes. Michel-Ange lui-même, s’il faut en croire son biographe Condivi, alors qu’il était dans les montagnes de Carrare à la recherche d’un marbre pour le tombeau de Jules II, « découvrant de l’une de ces montagnes toute la côte maritime qui s’étendait à perte de vue, forma le projet de construire un colosse qui serait visible de loin pour les marins […] Il se sentait poussé à ce projet, ajoute Condivi, par l’exemple des Anciens ». C’est ainsi que les nains modernes habitent les ruines que construisaient autrefois les titans et que se profilent, sur la silhouette des montagnes, la forme ruinée des palais cyclopéens.

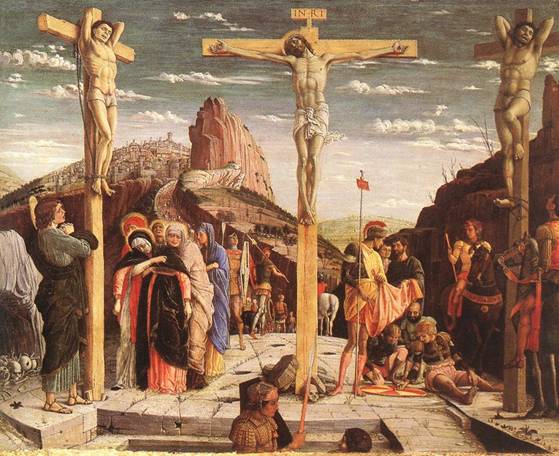

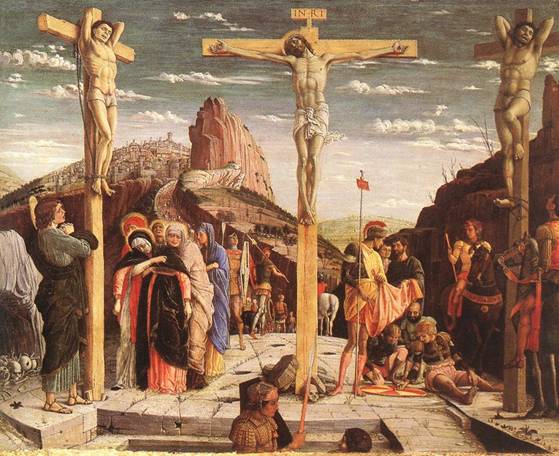

Cette opposition des géants et des nains, des vestiges grandioses de l’antiquité et de la peut-être vaine agitation des fourmis modernes, Mantegna en fait un enjeu de la construction perspective, par l’opposition du proche et du lointain. La « construction légitime » de la perspective, ainsi nommée et développée au premier livre du Traité de la peinture d’Alberti, selon l’auteur une grossière géométrie – recette d’atelier et non science pure – était au contraire pour Mantegna une véritable dramaturgie, et comme la scénographie de la confrontation pathétique des géants et des nains, des héros que l’histoire, sainte ou profane, distingue, et des obscurs, des sans-grades, en un mot des « petits ». L’espace au sein duquel Mantegna dresse ses glorieuses figures – il est parfois supprimé comme sur la Présentation au temple de Berlin que le fond noir semble abstraire du temps et figer dans l’éternité, ou comme sur le Sébastien de Venise, semblablement isolé dans les ténèbres – cet espace n’est nullement géométrique, mais dynamique au contraire, champ de forces travaillant puissamment les unes contre les autres, le premier plan s’arrachant à la profondeur qui se précipite dans les lointains tandis que le paysage du fond, accaparé par son propre microcosme, est indifférent et comme dissocié du drame qui se joue sur le devant de la scène. La Crucifixion du Louvre, que Mantegna avait voulue au centre de la prédelle du retable de San Zeno, est de ce point de vue exemplaire : les trois croix, et plus que les autres celle de Jésus, fichée en plein milieu de la composition, opposent leur sainte verticalité à la fuite perspective qui emporte ceux qui se détournent de la mort de Dieu, qui s’éloignent au loin vers la cité, semblable à celle que nous avons rencontrée ailleurs, la cité que courbe également le sommet d’une montagne, et que précède le même étrange pain de sucre taillé à même la roche (fig. 16).

Figure 16 : Le Calvaire, prédelle du retable de San Zeno, 1456-59 (Paris)

La force qui creuse dans l’image la percée de la profondeur, à laquelle résiste l’érection de la croix, est accentuée par les deux soldats dont les figures sont tronquées au premier plan – les trognes des deux soudards qui passent devant nous, leur besogne faite, dans l’angle inférieur droit du Sébastien du Louvre (fig. 2), produisent le même effet – et la plateforme rocheuse du Golgotha semble comme incurvée par la convergence perspective, accélérée encore par la fuite des lignes qui cisaillent la pierre . C’est ainsi que le Sébastien du Louvre, héros vertical, droit comme la colonne à laquelle son supplice le lie, triomphe de la poussée perspective qui entraîne le regard dans les lointains et le couche sur l’horizon en suivant les méandres du chemin jusqu’au forum en miniature que peuplent d’insignifiantes créatures. Il y a chez Mantegna une véritable pathétique de la perspective, l’affrontement dramatique du vertical et de l’horizontal, de la figure et du fond, du grandiose et de l’infime, des géants et des nains, du sublime et du quotidien (les occupations ordinaires des infusoires qui habitent les lointains), de la virtù qui résiste aux coups de Fortune, tel Sébastien aux flèches qui le transpercent, et de la Mort qui emporte les hommes indifférents à l’histoire du Salut, la Mort qui couche sur la pierre de l’onction, pour la lamentation du vendredi saint, le Christ – rien ne laisse deviner, sur le tableau de Milan, que le fils de Dieu doit ressusciter. Cette rhétorique de la perspective, il se pourrait bien que Mantegna l’emprunte à Masaccio, l’unique peintre, on s’en souvient, que citait Alberti parmi les artistes dignes selon lui de ranimer la flamme du génie antique. Sur la Trinité de Santa Maria Novella, l’horizontalité de la mort est signifiée par ce squelette qu’on a couché sur la pierre tombale, tandis que la croix, soutenue à bout de bras par le Père tout-puissant, maintenue dans la droiture de l’axe vertical par un dieu herculéen, résiste à la trouée perspective qui tend à l’incliner dans la profondeur, par cette même violence qui faisait dire à Vasari, au sujet de cette fresque, que « les proportions diminuent si bien, en raccourci, que le mur paraît troué, che pare che sia bucato quel muro ». Alberti, au livre II de ce même Traité de la peinture, écrivait étrangement que « le plus grand travail du peintre n’est pas de faire un colosse mais une histoire. Et son talent aura plus de mérite dans une histoire que dans un colosse ». Le colosse, ce pourrait être pour Alberti, par exemple ces grands crucifix exécutés à l’ancienne manière, grecque et non latine, qu’on suspendait, pour les exposer aux regards et à la prière des fidèles, dans la nef de l’église ; les colosses, ce sont encore et surtout les sculptures géantes de l’antiquité païenne, dont ne sont parvenus jusqu’à nous que les débris. Dans L’art d’édifier, Alberti se souvient, pour l’avoir lu dans Pline, de cette statue colossale de cent vingt pieds de hauteur que fit exécuter Néron en l’honneur du soleil. La géométrie perspective réfute, aux yeux du grand lettré et humaniste que fut Alberti, ces images primitives et frontales, et leur substitue une scène où paraissent des personnages, chacun selon l’attitude qui convient, exprimant la passion qui le caractérise, jouant son rôle dans le drame et racontant une « histoire ». L’œuvre majeure du peintre, c’est bien, selon lui, l’histoire : amplissimum pictoris opus historia, l’histoire plutôt que la figure elle-même, le récit plutôt que la présence, le discours plutôt que l’apparition. Cette interprétation narrative de la construction perspective est radicalement étrangère au génie de Mantegna, pour une fois opposé à ce même Alberti dont il est souvent si proche : la perspective, selon Mantegna, ne met pas fin au règne du « colosse » en insérant la figure dans la trame d’une action, elle exalte au contraire les géants qui résistent héroïquement à l’attraction du gouffre qui ouvre dans l’image la dimension de la profondeur. La peinture est, selon Alberti, une rhétorique figurée, habile à dire, à mettre en scène les épisodes d’une histoire ; elle est, pour Mantegna, la célébration des grandes figures qui, dans les temps anciens, dominaient, de leur haute stature, l’histoire des hommes. La perspective est, selon Alberti, théâtrale ; elle est, selon Mantegna, héroïque. Dans les éloges que, déjà de son vivant, on fait du peintre de Mantoue, un thème revient toujours : Mantegna excelle dans l’art du raccourci, il sait installer sa composition sur une scène exhaussée, du haut de laquelle ses grandes figures, « hautaines », ont un air altier et nous traitent de haut. Cette perspective en surplomb, qui nous écrase de sa supériorité, et que les Italiens nomment « di sotto in su », c'est-à-dire supposant un spectateur bas placé, Vasari l’évoque avec admiration, comme une sorte de prouesse de l’artiste virtuoso. Il note ainsi, à propos des Triomphes, que le peintre « situant plus haut que l’œil du spectateur le plan sur lequel reposent les figures, a représenté les pieds des personnages du premier plan, faisant fuir peu à peu et disparaître, selon les exigences du point de vue, les pieds et les jambes de ceux qui étaient derrière ». Et Vasari ajoute encore un peu plus loin : « Andrea montra admirablement comment on peut faire des figures en raccourci, vues de bas en haut, ce qui fut certainement une invention difficile et surprenante ». Il ne s’agit pourtant pas pour Mantegna d'un simple tour de force, l’effet illusionniste d’une perspective en trompe-l’œil : la perspective di sotto in su est en vérité la perspective du colosse dont l’héroïque grandeur nous surplombe et nous écrase. Considérons encore une fois le Sébastien du Louvre (fig. 2) : la perspective abaisse l’horizon à peu près au niveau des genoux du martyr, supposant ainsi que le spectateur, devant le tableau, s’est agenouillé, tel le dévot venu pieusement prier le saint protecteur (on sait en effet que l’intercession de saint Sébastien épargnait à ceux qui l’invoquaient les flèches de la peste). Ainsi devons-nous nous humilier devant le héros chrétien que l’avancée perspective semble élever jusqu’au ciel, tandis qu’inversement elle nous abaisse jusqu’à terre. Piero della Francesca recourait également à cet abaissement du point de vue du spectateur, devant le tableau, qui proportionnellement élève en majesté les figures qui paraissent dans le tableau. Parmi les œuvres qui sont exposées dans notre exposition, il en est qui rappellent, par exemple Sainte Euphémie (fig. 9) et Sainte Justine (fig. 10), l’art solennel du maître de Borgo San Sepolcro. Dès les fresques de Padoue, dans la chapelle Ovetari, le jeune Mantegna adoptait ce qu’on pourrait nommer « la perspective de l’éminence » : le centurion romain qui monte la garde dans la cour où Hérode Agrippa condamne saint Jacques au martyre (fig. 17), ce centurion qui est en vérité un autoportrait du peintre, regarde à ses pieds, le sourcil froncé et l’air sévère, les intrus que nous sommes ; sur la scène surélevée où l’on conduit saint Jacques au supplice (fig. 18), l’arc de triomphe domine puissamment et les protagonistes sont représentés, pour employer le vocabulaire des cinéastes, en contreplongée ; sur la scène du martyre (fig. 19), le flanc de la montagne, ainsi que la ville qui en épouse la courbe, semblent écraser le saint étendu, face contre terre, et sur le point d’être décapité ; un garde se détourne et, s’accoudant à la balustrade qui nous sépare de l’espace virtuel de la fresque, s’incline et nous regarde en contrebas, nous assignant ainsi une place très inférieure.

Figure 17 : Saint Jacques devant Hérode Agrippa, 1451 (Padoue)

|

Figure 18 : Saint Jacques conduit au supplice, 1453 (Padoue)

|

Figure 19 : Le martyre de saint Jacques, 1453-57 (Padoue)

Magnifiées par l’opposition dynamique de la profondeur et de l’avant-scène, les grandes figures de Mantegna nous toisent de haut, quand elles daignent tourner vers nous leur regard, depuis la perspective en surplomb qui magnifie leur grandeur. Voyez le regard que nous jette saint Pierre, qui nous tient en respect et nous remet à notre place, sur le panneau de gauche du retable de San Zeno ; ou bien encore le fier dédain avec lequel nous considère le maître de cérémonies, sur l’estrade à laquelle conduit un petit escalier, comme pour monter sur les tréteaux d’un théâtre, l’estrade où se tiennent, avec le prince, les personnages qui composent la cour de Mantoue ; ou bien enfin le saint Jérôme, qui, à la droite de la Madone Trivulzio, nous observe sans complaisance et nous fixe avec sévérité. Les géants que le pinceau de Mantegna évoque ne manquent pas de grandeur. Ils nous dominent et n’accordent, à celui qui les admire, qu’une situation subalterne.

***

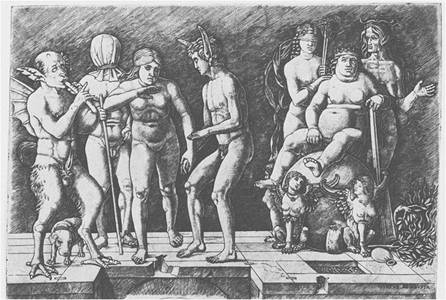

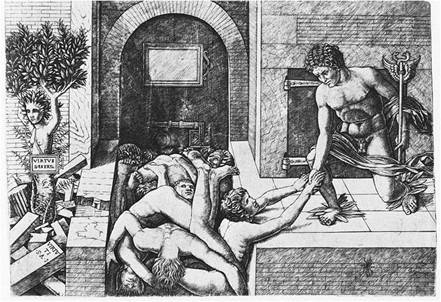

Tels sont les géants ; qu’en est-il maintenant des nains ? Mantegna sait évoquer la grandeur ; il n’en n’ignore pas moins la petitesse. On ne saurait limiter son art subtil à la seule épopée des héros et des saints. L’éloge dithyrambique des anciens est une figure de rhétorique qui permet de déprécier les modernes, et les nostalgiques du temps passé sont aussi les pires ennemis du temps présent. Mantegna n’échappe pas à la règle. Lui qui vénérait l’énergie et la virtù des anciens Romains comme la sainteté des martyrs des premiers temps du christianisme, ne pouvait considérer sans sarcasme ses contemporains, qui lui semblaient par comparaison bien médiocres. L’amertume qu’il éprouva lors de son séjour à Rome laisse deviner l’ampleur de sa déception. Il y restera deux ans, après que Francesco Gonzaga ait, bien à contrecœur, cédé à la demande d’Innocent VIII, qui souhaitait que le maître vienne décorer à fresque une chapelle du Belvédère. Les relations du peintre avec le pontife, qui avait la réputation justifiée d’être économe et qui ne partageait pas la passion que les Gonzague éprouvaient pour les arts, seront dépourvues de vraie confiance. L’éclat de la cour, écrit-il au duc en janvier 1489, est bien moindre à Rome qu’à Mantoue, l’artiste ne s’y sent pas considéré selon sa vraie valeur, toujours et partout l’Ignorance fait obstacle à la Vertu, Virtuti semper adversatur Ignorantia, et « celui, écrit-il, qui craint le déshonneur ne se porte pas bien de nos jours, tandis que les présomptueux et les sauvages triomphent ». Cette rencontre de la Virtù impuissante et de l’Ignorance au pouvoir marque profondément l’esprit du grand peintre : il reviendra sur cette sombre sentence dans une lettre de novembre 1491, et finira par l’inscrire en abrégé sur l’une de ses dernières compositions gravées (fig. 25), une allégorie de la chute de l’humanité conduite à l’abîme sous le règne de l’Ignorance, de l’Ingratitude et de l’Avarice. Gravé sur l’un des débris de ce désastre, Mantegna inscrit : « virtuti s.a.i. », qu’on lit comme : « Virtuti semper adversatur Ignorantia : l’Ignorance toujours fait obstacle à la Vertu ». Le ton est amer et l’on sent que Mantegna – qui portait un véritable culte à la fierté farouche des anciens Romains – répugne à courber l’échine et ne se résigne pas à apprendre le métier de courtisan. Les modernes Romains ne sont pas à la hauteur de leurs ancêtres. C’est avec soulagement sans doute que le peintre rentre à Mantoue en septembre 1490, quelques mois après qu’aient été célébrées les noces du duc, François II de Gonzague, avec la jeune Isabelle d’Este. La désillusion romaine appesantit la mélancolie naturelle de l’artiste et rend plus acéré le regard sans complaisance qu’il jetait déjà sur ses contemporains. D’autant que l’autorité de la nouvelle princesse se fera plus contraignante encore que celle du souverain pontife, reléguant au second plan l’artiste désormais démodé et lui préférant les maîtres de la belle manière, au style suave, Lorenzo Costa, le Pérugin ou Léonard. En 1491, désormais à Mantoue, un an après son retour de Rome, Mantegna se sent toujours aussi peu considéré, et son art toujours mésestimé : il constate, désenchanté, dans cette même lettre où il revient sur sa maxime favorite de l’Ignorance et de la Vertu, combien « l’envie, selon ses propres termes, triomphe chez les hommes de peu, qui sont les ennemis de la vertu et des hommes de bonne volonté ». Vasari se fait l’écho du dépit du peintre lors de son séjour à Rome, et rapporte par quelle ruse Mantegna fit discrètement entendre au Saint-Père le peu d’empressement qu’il mettait à le récompenser pour son travail, alors qu’il œuvrait à la chapelle de saint Jean-Baptiste : « On dit que le pape, absorbé par ses nombreuses préoccupations, ne donnait pas à Mantegna tout l’argent dont il aurait eu besoin. Pour cette raison, peignant dans la chapelle quelques Vertus en camaïeu, le peintre, y mit, entre autres, la Discrétion ; le pape, venant un jour voir le travail d’Andrea, lui demanda quelle était cette figure et Andrea répondit : "C’est la Discrétion". Le pape répartit alors : "Si tu veux qu’elle soit en bonne compagnie, mets la Patience à côté d’elle". Le peintre comprit ce que voulait dire le Saint-Père et ne souffla plus un mot ». Selon l’un des humanistes de la cour de Rome, Paolo Cortesi, secrétaire du pape et témoin de la scène, ce n’était pas la Discrétion que Mantegna avait pris la liberté de personnifier, mais plus brutalement, parmi les Vices cette fois et non les Vertus, l’Ingratitude.

Les dernières années sont ainsi assombries par l’humeur mélancolique d’un grand artiste qui ne trouve plus la place qu’on lui accordait du temps de Ludovico Gonzaga. Pourtant Mantegna n’a pas attendu la fin du XVe siècle pour jeter sur les mœurs de ses contemporains un regard sarcastique et sans indulgence. Dès les œuvres de jeunesse, la raillerie, la distance ironique insinuent, dans les marges d’une composition dont le centre est toujours voué à la célébration des grands hommes, un contrepoint narquois. Tandis que triomphent les héros au beau milieu de la représentation, des grotesques se livrent sur les côtés à des pitreries incongrues. Le souffle de l’épopée n’enthousiasme pas seul son génie, l’esprit de la satire l’inspire également, et plus tard le blâme qui dissimule sous le rire l’indignation du moraliste. Comme les singeries et les drôleries qui s’animent d’une vie autonome dans les marges les manuscrits, les angelots joufflus et fessus de la chapelle Ovetari ajoutent un commentaire bouffon dans la périphérie de l’histoire du saint. Sur la fresque qui montre saint Jacques s’adressant aux démons, un putto terrorisé par l’apparition démoniaque s’accroche désespérément à la guirlande de feuillages qui décore la scène, et s’efforce de déguerpir au plus vite ; sur l’autre fresque où saint Jacques baptise le magicien Hermogène, un autre putto, comme en contrepoint de la scène sacrée, en équilibre précaire, effrayé par sa chute prochaine, se maintient désespérément tandis qu’il urine sous l’effet de la peur : « Le jet d’urine, commente pertinemment Keith Christiansen, offrait un parallèle amusant au filet d’eau baptismale versé sur la tête d’Hermogène et, en même temps, faisait naître subtilement dans l’esprit du spectateur averti l’idée qu’un baptême d’un tout autre genre menaçait le visiteur distrait ». « Amusant », sans doute, mais pourtant bien inattendu dans le cadre d’une scène sacrée. On remarquera combien, chez Mantegna, les marges sont habitées, des spectateurs surgissent dans l’embrasure des fenêtres latérales (ainsi sur la scène où l’on voit saint Jacques conduit au supplice), mille détails divertissent l’attention de la scène centrale et l’entraînent vers quelque curiosité ou quelque facétie : que vient faire, par exemple, à côté du trône où Hérode juge saint Jacques, ce gamin affublé d’un casque trop grand pour lui, accoudé sur un bouclier au centre duquel s’anime un visage en mascaron qui louche dans les marges ? Ce sont là, dira-t-on, de simples jeux facétieux, sans conséquence, mais dont il faut bien reconnaître le caractère incongru de la part d’un austère partisan de la grandeur antique. L’insolence dont Mantegna continue de faire preuve dans la Chambre des Epoux, au cœur du palais ducal, est peut-être plus problématique. Cette peinture en continu, qu’il faut considérer comme une sorte de panorama illusionniste – puisque nous ne sommes pas devant les fresques, mais entourés de toutes parts par la scénographie de la peinture – nous introduit dans les fastes de la cour des Gonzague. Mantegna, il faut le reconnaître, évoque avec révérence les seigneurs qui sont aussi ses mécènes, leur réservant ce premier plan qui leur confère, par l’effet de la perspective, la taille des géants, cette place d’honneur qu’il réserve, dans d’autres œuvres, aux héros de la légende ou de l’histoire et aux saints de la vraie religion. Pourtant, certains détails modèrent cette majesté et font entendre un air plus prosaïque : Ludovico, familièrement entouré de son épouse et de ses enfants, ne paraît pas ici en tenue d’apparat, mais en robe de nuit, les pieds chaussés d’une sorte de pantoufles, son chien favori, Rubino, couché sous le fauteuil en brocart qui fait tout de même un siège un peu simple pour un prince de son rang, trônant en présence de la cour (fig. 20).

Figure 20 : La cour assemblée, vers 1474 (Mantoue, camera picta)

Et cette fois, ce ne sont pas les géants antiques qui nous lancent le regard sévère et condescendant de la perspective di sotto in su, mais la naine qui nous fixe résolument. Quant à la famille des Gonzague elle-même, on peut dire que Mantegna n’a pas cherché à la flatter : les personnages seraient sans doute moins identifiables, sur La Cour assemblée comme sur la scène de La Rencontre (les historiens ont pu poser un nom, avec plus ou moins de certitude, sur chacun de ces visages), si Mantegna n’avait pas forcé les traits, accentuant le caractère à la limite de la caricature. C’est ainsi qu’on a remarqué combien « l’artiste reproduit avec un certain cynisme bosses, doubles-mentons, mâchoires et fronts proéminents, membres flasques ou étiques : en somme les tares physiques bien connues des Gonzague ». Rien de commun entre les figures individualisées de ces contemporains, et le colosse idéalisé lié à la colonne antique, l’Hercule chrétien, le héros Sébastien que le supplice des flèches sanctifie. Certes, les Gonzague sont des grands personnages qui paradent au-devant de la scène ; mais ils sont aussi sans commune mesure avec les géants de la Rome antique, de l’Evangile ou du martyrologe, qui règnent en maîtres sur nos destins. Il ne manque pas même, dans la camera picta (on la nommait ainsi du temps de Mantegna ; il faut attendre 1648 pour qu’on la désigne sous le nom de « Chambre des Epoux »), les putti malicieux qui bouffonnent dans les marges, et que nous avons déjà rencontrés sur les fresques de Padoue. Ils occupent un poste excentrique, qui échappe à nos regards, depuis lequel ils nous regardent sans que nous les voyions : ce n’est pas pour rien qu’on le nomme « oculus » (fig. 21). Quatre domestiques les accompagnent, comme il convient déportées elles aussi dans les à-côtés de la représentation. Ces curieux ne sont pourtant pas cette fois rejetés dans le cadre de l’image, mais ouvrent au plafond cet oculus célèbre qui donne sur le ciel et ses nuages.

Figure 21 : camera picta, Oculus, 1473 (Mantoue)

Un angelot tient une pomme qu’il menace de lâcher sur nous (fig. 22 a), un autre tient un bâton qu’il s’apprête à laisser tomber (fig. 22 b), un autre encore se coiffe d’une couronne de lauriers (fig. 22 c), parodiant ainsi le sacre du vainqueur, ou du poète, tandis que ses camarades jouent à cache-cache, passant leurs têtes blondes par les ouvertures de la balustrade.

Figures 22 a, b et c : détails de la figure 21

Pire encore : une servante, malignement conseillée par sa camarade rieuse, fait mine d’une main, en prenant un air faussement dégagé, d’ôter la perche qui maintient un énorme bac à citrus en équilibre périlleux au-dessus de nos têtes (22 c). Le peintre lui-même figure parmi les grotesques, les habitants de l’oculus, puisqu’il a dessiné son profil dans la forme d’un nuage. Il est vrai qu’il s’est représenté encore, non parmi les seigneurs de la cour assemblée, mais parmi les témoins de La Rencontre, se détournant curieusement, le regard songeur et perdu dans les lointains, du dialogue silencieux du duc et de son fils, qui fait pourtant le vrai motif de cette scène. Il est encore présent par sa signature, deux fois dans la Chambre des Epoux, par un faux graffiti gravé sur une imitation de marbre, à droite de La Rencontre, et portant la date du commencement de l’œuvre (1465), et sur le grand cartouche que supportent avec une certaine distraction sept bambins ailés, où s’inscrit la dédicace au duc de Mantoue, qui désigne ironiquement cet ensemble considérable comme une œuvre chétive et de peu d’importance, « opus tenue », et mentionne l’année de l’achèvement du cycle : 1474. Mais l’autoportrait le plus malicieux que le peintre a glissé dans cette pièce d’apparat (fig. 23) se dissimule dans la décoration végétale du pilastre peint entre la porte et la fenêtre, grotesque à l’air sévère, sinon réprobateur, qui regarde latéralement.

Figure 23 : autoportrait, détail de la décoration de la camera picta, vers 1474 (Mantoue)

Si l’artiste laisse au prince la place qui est la sienne, au centre de sa cour, il se réserve un poste d’observation camouflé dans les bas-côtés, conservant vis-à-vis des mécènes dont il est l’obligé une réserve pleine d’ironie. Il est bien vrai que le peintre de la cour de Mantoue n’a jamais manifesté, envers les princes auxquels il appartenait pourtant, une complaisance courtisane : en 1475, le duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, n’apprécia pas du tout son portrait par le peintre de la cour de Mantoue, et fit brûler de dépit les dessins qu’il lui avait envoyés ; ce qui fit sourire Louis III de Gonzague, auquel ne déplaisait pas l’humeur farouche de son peintre, et qui reconnaissait volontiers que ses portraits « manquaient peut-être de grâce ». L’humeur de la cour avait changé quand Mantegna fit, en 1493, le portrait d’Isabelle d’Este : la jeune princesse, qui avait d’elle-même une image très flatteuse et n’estimait plus guère la manière du vieil artiste, jugea que l’œuvre de Mantegna « ne lui ressemblait pas le moins du monde », et poursuivit Léonard pour obtenir de lui une image plus complaisante. Les admirables portraits de Mantegna mesurent la force d’un caractère, ils ne cherchent jamais à flatter l’amour-propre. Mantegna ressemble assez par là à Momus, le dieu de l’esprit caustique et de la critique acerbe, Momus au sujet duquel Alberti avait publié en 1447 une fable allégorique, intitulée Momus ou le Prince : on y apprend comment Momus fut d’abord chassé de l’Olympe pour ses sarcasmes, puis revint en faveur à la cour de Jupiter, qu’il sut faire rire par ses saillies, mais qu’il finit pourtant par insupporter en lui disant, seul parmi les courtisans qui tous honteusement flattaient le dieu des dieux, les vérités qu’il ne souhaitait pas entendre. Cette rude franchise lui vaut un exil cruel, enchaîné pour l’éternité sur un rocher au milieu de l’océan. Ce personnage de Momus, qui fustige les ridicules de ses contemporains et n’est jamais dupe de la comédie du pouvoir, dont la lucidité s’accommode mal des révérences qu’on fait à la cour, il convient assez, me semble-t-il, à Mantegna lui-même. Ce n’est sans doute pas par hasard si neuf ans après la mort de Mantegna, en 1515 donc, son ami Battista Fiera, humaniste et médecin, familier de la cour de Mantoue, imagina entre Momus et notre peintre un petit dialogue, inspiré du Momus d’Alberti, De Iustitia pingenda, ou De l’art de peindre la Justice. Mantegna s’y plaint auprès de Momus des exigences d’un fâcheux commanditaire (il semble bien qu’il s’agisse du pape Innocent VIII, la scène se passant à Rome, donc pendant le séjour qu’y fit l’artiste) qui lui demande une allégorie de la Justice. Mantegna et Momus s’accordent pour reconnaître la difficulté de la tâche, puisque nul ne sait aujourd’hui à quoi ressemble la Justice, tant elle est rare parmi les modernes. Le peintre consulte donc les philosophes, qui lui proposent les symboles les plus farfelus, l’un prétendant que la Justice doit n’avoir qu’un œil pour regarder toujours droit devant elle, l’autre une seule main pour ne pas truquer les poids de la balance, l’autre cent yeux comme Argus pour qu’aucun crime ne lui échappe, un dernier cent oreilles de peur qu’elle ne devienne sourde, crainte au demeurant fort raisonnable selon Momus. En désespoir de cause, Mantegna décide d’interroger un saint homme, Battista Mantovano, général de l’Ordre du Carmel : ce sage enseignera au peintre qu’il n’y a d’autre justice que la volonté de Dieu, qui est suprême Nécessité, et qu’elle ne saurait pour cette raison ni être saisie par l’entendement humain, ni être représentée par l’imagination des peintres. Ses décrets sont cachés, à l’exception d’un seul toutefois, qui veut que tous les hommes, tôt ou tard, soient destinés à la Mort, qui tous les égalise. Il importe d’apprendre à bien mourir, conclut gravement Mantegna, approuvé par Momus. Et l’auteur termine sur une sentence latine, à la manière de Mantegna auquel il dédie ce dialogue : Hic labor, hic lachrymae, « voici mon œuvre, voici mes larmes ». « Je ne te considérerai plus désormais comme un peintre, lui dit alors Momus, mais comme un grand philosophe et un théologien consommé ».

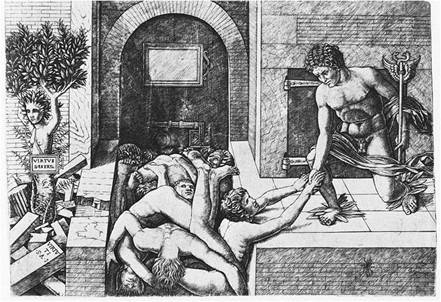

L’affinité entre le dieu du blâme et de l’épigramme, Momus, et la sagesse pleine d’amertume du peintre, Mantegna, est riche d’enseignement. Tel son interlocuteur dans ce dialogue imaginaire, Mantegna ne semble pas avoir nourri, à l’égard de ses contemporains, une estime excessive. Seule la mort est certaine, et la grandeur de l’œuvre qu’on laisse après soi quand on quitte cette vie. Les dernières œuvres sont bien conformes à cette lucide mélancolie. Sur l’un des deux tableaux du Louvre pour le Studiolo d’Isabelle d’Este (fig. 24), Minerve s’élance seule contre la troupe désordonnée des Vices, conduits par l’Ignorance, l’Ingratitude et l’Avarice dont l’artiste avait tant souffert pendant ses années romaines.

Figure 24 : Minerve chassant les Vices du jardin de Vertu, 1504 (Louvre)

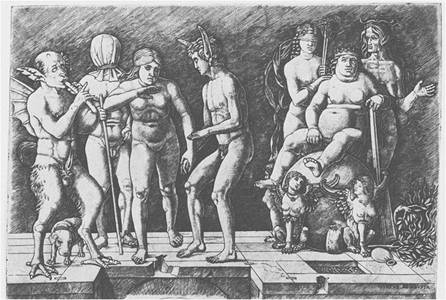

L’Inertie, enfoncée dans un marécage, traîne avec elle une monstrueuse Oisiveté, un avorton de femme, un monstre mutilé qui incarne sans doute, aux yeux de l’artiste, l’humanité dégénérée que n’inspirent plus la virtù ni le génie des anciens. Sur ce qui est peut-être la dernière gravure exécutée d’après un dessin de Mantegna (fig. 25), l’Ignorance obèse trône sur une sphère, à la façon de Dame Fortune qu’on représente également en équilibre sur un globe, tant ses largesses sont capricieuses ; devant elle, une femme aveugle et un homme encagoulé sont conduits par Luxure et Folie vers un précipice au fond duquel les cadavres s’accumulent. Mercure, le Trismégiste, maître de la science et de la sagesse, relève du gouffre les survivants.

|

Figure 25 : Allégorie de l'humanité ignorante, 1500-05

|

Et sur le dernier dessin du maître (fig. 26), Mantegna s’efforce de ressusciter une antique composition d’Apelle, thème d’une description de Lucien de Samosate longuement reprise par Alberti dans son Traité de la peinture : on y voit la Calomnie persécutant l’Innocence, escortée par la Fraude, la Ruse et l’Envie, et laissant loin derrière elle la Pénitence et la Vérité. La Calomnie paraît avec une impudente fierté devant le tribunal où siège un juge affublé d’oreilles d’âne, conseillé par le Soupçon et par l’Ignorance.

Figure 26 : La Calomnie d'Apelle, 1504-06 (Londres)

Le Mantegna de Battista Fiera éprouvait de grandes difficultés pour représenter la Justice, qu’on ne rencontre jamais en ce monde. Le triomphe de la Calomnie confirme ce constat désolé. Ces allégories hyperboliques, insistantes, appesantissent l’inspiration des dernières années, et expriment un même accablement : le peintre devenu misanthrope s’est dépouillé de toutes ses espérances, et attend la mort sans illusion.

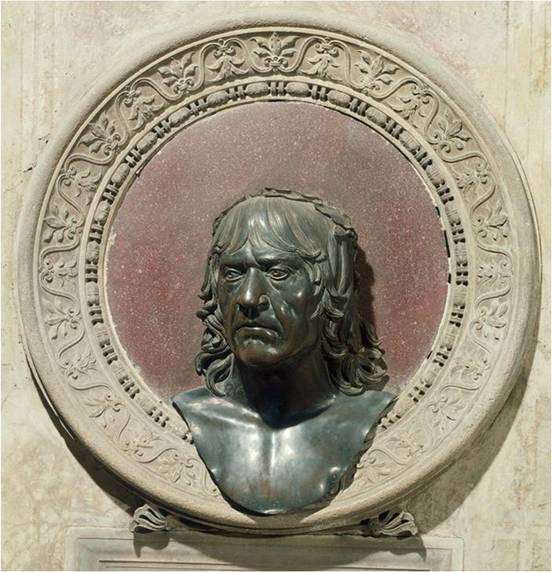

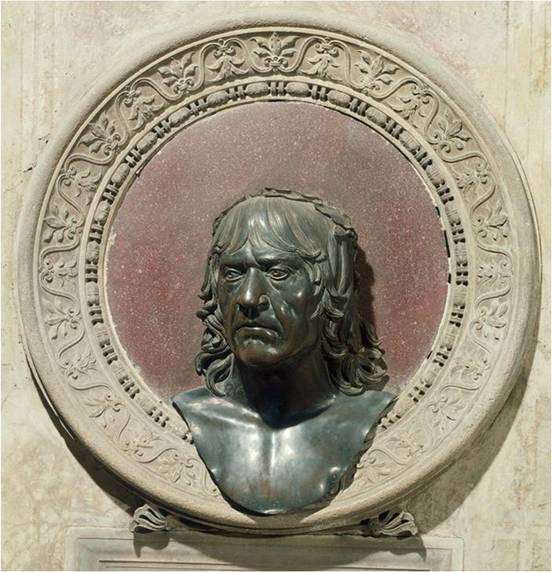

Mantegna mit son honneur à servir les princes de Mantoue, fidèlement et toujours honorant les contrats dans lesquels il s’était engagé. Mais il considérait sans doute avec lucidité, et avec un désenchantement qui s’est peut-être durci au cours des années, l’autorité effective et le réel pouvoir des seigneurs qui le commandaient. Cette antiquité surhumaine à laquelle il avait, sa vie durant, voué un culte, était à ses yeux un idéal non seulement artistique – ressusciter le grand art enfoui depuis des siècles – mais encore moral – prendre modèle sur la virtù des vieux Romains – et aussi politique : les princes de la Renaissance, emportés par les guerres d’Italie, et qui vont bientôt céder sous la pression des monarchies étrangères, avaient besoin, pour redorer leur blason, d’évoquer le souvenir glorieux de l’empire romain, quand l’Italie dominait le monde. Sur le triomphe de César et son éclatant cortège, ils ne voyaient pas seulement l’évocation grandiose d’une scène de l’histoire antique : ils imaginaient encore leur propre apothéose, rêvant devant ce miroir emphatique à la toute puissance d’une antiquité devenue mythique, image d’un pouvoir qu’ils désiraient passionnément, mais que la réalité leur refusait chaque année davantage et qui allait bientôt devenir tout aussi virtuel que les images que les peintres de la cour mettaient en scène pour leur plaire. Mantegna n’ignorait pas ce déclin. Il connaissait les difficultés financières de la maison Gonzague, lui qui peinait tant pour obtenir les sommes qu’on lui avait pourtant promises pour son travail. Quand il évoque l’image des monuments de l’ancienne Rome, il les représente toujours ruinés, à l’image de ce forum qu’on voit au loin sur le grand Sébastien du Louvre, ce forum dont on ne sait trop s’il faut le croire inachevé, ou bien déjà délabré, la scène du martyre se situant pourtant dans les temps antiques. Il se pourrait bien que la Ville Eternelle n’ait d’autre éternité que celle d’une ruine perpétuelle. Les contemporains de Mantegna – le Pogge par exemple – écrivaient déjà sur ce thème des méditations sans fin. La ruine de la Rome antique est à l’image de la débâcle de l’Italie de la renaissance, en cette fin du XVe siècle où s’annoncent dangereusement la tourmente des guerres d’Italie et le séisme de la Réforme. Les Gonzague, ces princes mercenaires qui louaient leur talent militaire aux plus offrant, profitaient, en monnayant le droit de passage, de la place stratégique qu’occupait le duché de Mantoue dans le réseau des communications, et savaient jouer des intérêts contraires, épousant un parti, puis un autre, selon les circonstances. C’est ainsi que François II de Gonzague mit d’abord son armée au service du duc de Milan, avant de se retourner contre lui en prenant le parti de Venise. C’est alors qu’il remporta à Fornoue, sur les bords du Taro, une contestable victoire contre le roi de France Charles VIII, cette même victoire que célèbre la grande toile de Mantegna – La Vierge de la Victoire – qui élève le vainqueur, pourtant hypothétique, jusqu’au pied du trône de la Vierge et de l’enfant. « Le portrait au naturel du marquis est si bien fait, commente Vasari, qu’on le croirait vivant ». Vasari a raison : un tableau en trompe-l’œil pour une victoire en trompe-l’œil. Gonzague n’en devint pas pour autant l’ennemi mortel de la France, mais se mit au contraire à son service quatre ans plus tard, lors de la deuxième guerre d’Italie, quand Louis XII vint pour reconquérir Milan et s’emparer de Naples. Un moment gouverneur du royaume de Naples, François II de Gonzague abandonnera pourtant bientôt les Français et sera nommé lieutenant-général des troupes pontificales. Cet art consommé de retourner sa veste ne correspondait sans doute pas à l’image que se faisait Mantegna de l’antique virtù. Peut-être même pressentait-il l’irréalité de son art et l’illusion constitutive de toute image, lui qui associa, à plusieurs reprises tout au long de son œuvre, la magie de la peinture aux fantasmagories évanescentes qu’on croit discerner un moment sur le train des nuages, comme dans les formes capricieuses des rochers. L’antiquité que, jeune, il avait adoré, n’était plus à ses yeux que l’alibi ruiné des principautés en déclin. Nihil nisi divinum stabile est. Caetera fumus : « Rien ne demeure, sinon le divin. Tout le reste est fumée », enseigne, aux pieds du Sébastien de Venise (fig. 3), un fragile feuillet attaché à une mince chandelle dont la flamme vacille et que le vent va bientôt moucher. Dans les dernières années de sa vie, Mantegna se détourne avec hauteur de son temps et de ses compromissions, et n’attend plus d’autre justice, comme dans le dialogue composé par Fiera, que celle de la mort. Aux yeux de la jeune Isabelle d’Este, l’artiste a sans doute fait son temps et appartient à la génération du passé. La renaissance enthousiaste du Quattrocento s’achève, tandis que commencent les crises et les incertitudes du Cinquecento. Mantegna contemple avec mélancolie cet effondrement, et ne se sent pas concerné par le nouveau monde qui se lève. Bientôt vont succéder aux railleries acérées du Momus d’Alberti (1447) les conversations plus accortes, les grâces plus aimables, l’élégance plus affable du Courtisan de Castiglione (1528). Ce manuel de parfaite courtoisie n’ignore pas le grand peintre de Mantoue, mais l’éloge qu’il prononce en sa faveur n’est pas dénué d’ambiguïté. En un passage qui substitue significativement, à l’unique grandeur du modèle antique – le seul que reconnaissait Mantegna – la multiplicité des génies toujours individuels et variés, Castiglione évoque les grands noms qui se sont illustrés, au cours des dernières décennies, dans l’art de peinture : « Vous voyez qu’en l’art de peinture Léonard de Vinci, Mantegna, Raphaël, Michel-Ange, Giorgio de Castelfranco, sont tous très excellents, et néanmoins ils sont tous différents entre eux dans leur façon de peindre, de sorte que rien ne semble manquer à aucun d’eux dans leur manière, parce que chacun est connu comme très parfait selon son style ». En fait de style et de manière, le courtisan, tel que Castiglione en fait l’admirable portrait, est un expert. Ce n’était pourtant pas là le souci de Mantegna, qui visait à la grandeur plutôt qu’à l’élégance, à la virtù plutôt qu’à la courtoisie. Aussi n’est-il pas bien difficile de deviner, sous l’amabilité apparente du compliment que lui adresse ici Castiglione, la critique qui affleure : Giorgione, dont le style est inclassable, doit être mis à part. Restent les quatre autres noms, qu’il faut ranger deux à deux, par couples d’opposés : à la morbidezza de Raphaël s’oppose la terribilità de Michel-Ange, comme s’oppose, au suave sfumato de Léonard, le style cassant, comme sculpté dans la pierre, de Mantegna. Il y a fort à parier que, si le courtisan devait choisir, cet amateur de grâce et de bienséance, que le charme énigmatique de Giorgione enchante, se prononcerait pour Raphaël contre Michel-Ange, et pour Léonard contre Mantegna. Tel était bien le sentiment d’Isabelle d’Este, qui refusa de se reconnaître dans le portrait que lui tendit Mantegna, et qui supplia Léonard, ne parvenant pourtant qu’à lui arracher un dessin (mais quel dessin !), de bien vouloir lui faire la grâce d’immortaliser son jeune visage. Vasari, qui incarna à merveille l’idéal du peintre courtisan, tout dévoué aux Médicis, apôtre de la belle manière, virtuose d’une négligence étudiée qui n’est pas sans rapport avec la sprezzatura, cette élégante désinvolture qui fait, selon Castiglione, le parfait courtisan, Vasari reprend à son compte, dans la vie qu’il lui consacre, la critique adressée de façon voilée par Castiglione à Mantegna : l’art du maître de Mantoue manque de grâce, il préfère la rigidité des statues au moelleux de la chair, « son style un peu cassant, écrit Vasari, évoque la pierre plutôt que la chair vivante ». Il s’agit en effet, selon Vasari, d’une pure question de style, le trait acéré et anguleux de Mantegna évoquant à ses yeux l’ancienne manière, que la manière moderne, suave et charmeuse, a rendu définitivement désuète. En cette même opposition pourtant, Mantegna discernait bien davantage qu’une simple querelle de style ou d’école : la confrontation de deux éthiques, celle du courtisan, obligeante et affable, prête à bien des concessions pour avoir le plaisir de plaire, et une autre, la sienne, qui prend modèle sur l’antique virtù, qui choisit de déplaire plutôt que de farder, farouche et austère à l’image de ces anciens Romains dont Plutarque nous a transmis le récit des vies illustres. Et c’est ainsi que le peintre s’est lui-même représenté (fig. 27) – s’il faut en croire du moins le témoignage du chanoine Scardeone, son biographe au seizième siècle – sur l’extraordinaire buste de bronze, à l’imitation de l’antique, qui se trouve à l’entrée de sa chapelle funéraire dans la basilique de Sant’Andrea : le sourcil froncé, le regard sévère et tout vibrant d'une colère contenue (des pierres encastrées augmentaient autrefois l’intensité du regard), couronné de lauriers comme le vainqueur d’un triomphe, le visage inscrit dans le cercle d’un bouclier à la manière de l’imago clipeata qui célébrait autrefois l’imperator victorieux, les mâchoires serrées et les traits tendus dans une dignité pleine de réserve, de hautaine solitude, l’artiste semble réprouver pour l’éternité les compromissions des temps présents et les grâces maniérées qui séduisent le goût des modernes. L’histoire le trahit : la princesse Isabelle le néglige, son art, selon Castiglione, est passé de mode, et Vasari n’approuve pas davantage son style sec et cassant, qui s’apparente à ses yeux à la vieille manière gothique. Les Gonzague, à la gloire desquels Mantegna avait pourtant consacré sa vie et son génie, l’oublient. N’importe : les artistes ne l’oublieront pas. Et nous parlerions sans doute beaucoup moins, aujourd’hui, de la maison des Gonzague, si Ludovico n’avait eu la bonne idée, un beau jour de l’année 1456, de choisir pour peintre de sa cour cet immense artiste que fut Andrea Mantegna.

Figure 27 : buste en bronze d'Andrea Mantegna, Sant'Andrea, Mantoue

Figure 3 : 1490 (Venise)

Figure 3 : 1490 (Venise)