|

PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT

APHORISMES

ETRE ET EXISTER

ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE

ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR

LES FANTOMES DE L'OPERA

ON DEVRAIT DIRE...

QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?

LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI

ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)

NOTE SUR WITTGENSTEIN

ENTRETIEN

CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES

MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES

LE TABLEAU ET LE MIROIR

LE JARDIN A LA FRANCAISE

REMBRANDT, BETHSABEE

PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE

LES RELIGIONS DU LIVRE

DU CARACTERE A LA CARICATURE

QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...

LES GROTESQUES

LE ROSSIGNOL ET LA DIVA

LA STATUE AMOUREUSE

L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART

DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE

CARAVAGE ET L'OPERA

|

Conférence prononcée le jeudi 24 novembre 2011, dans le cadre de l’exposition Cézanne et Paris, Musée du Luxembourg, octobre 2011 – février 2012.

LE REALISME SELON CEZANNE

« Cézanne était un réaliste et il voulait refléter le réel »

David Herbert Lawrence (1)

Cézanne est un peintre difficile, et la grandeur de son art ne se livre pas au premier regard. En témoigne l’ambivalence de la révolution accomplie par lui en peinture, qui a donné lieu à deux interprétations radicalement opposées : la première, que l’on pourrait qualifier de « formaliste », souligne la déformation que l’artiste fait subir au monde visible, épurant la contingence des formes naturelles pour les sublimer en formes géométriques pures, en polyèdres quasi cristallins, en masses volumétriques d’une densité majestueuse et presque idéale (fig. 1).

Figure 1 : Le Lac d’Annecy, 1896, Londres, Courtauld : le souci de la construction formelle simplifie les volumes en un schématisme qui tend vers l’abstraction.

La (trop ?) fameuse lettre à Emile Bernard du 15 avril 1904 (« traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective….etc ») semble conforter cette lecture, et sera presque invariablement invoquée pour célébrer en l’art de Cézanne le génial précurseur du cubisme, puis de la peinture abstraite, ou du moins de l’abstraction géométrique. Cette lecture de Cézanne, et plus généralement cette appréhension surtout formelle de l’œuvre d’art, a une longue histoire, dont l’origine nous reporte bien avant les premières œuvres du maître d’Aix, en Allemagne, dans le domaine musical plutôt que dans celui des formes plastiques, avec la critique de l’expressionnisme wagnérien par Edouard Hanslick au milieu du XIXe siècle (2), puis avec les textes denses et dispersés de Konrad Fiedler, qui soulignent le travail de construction formelle assumé par l’appréhension sensible, les travaux d’Aloïs Riegl et de Heinrich Wölfflin sur la vie propre des formes, enfin, et cette fois en Angleterre, l’approche esthétique de ce qu’on a nommé le « Groupe de Bloomsbury », avec les essais de Clive Bell – qui fondait l’émotion esthétique sur les harmonieuses combinaisons de ce qu’il nommait « la forme signifiante » – et plus encore avec ceux de Roger Fry, l’inventeur du terme « post-impressionnisme », et qui fera connaître en Angleterre l’œuvre de Cézanne par la célèbre exposition, « Manet et les postimpressionnistes », qu’il organise aux Grafton Galleries de Londres en 1910, auteur en outre d’une célèbre monographie sur Cézanne publiée en 1927. Roger Fry détestait la première période de Cézanne, celle que Venturi nommait « romantique », une peinture presque hallucinatoire, hantée par des phantasmes sexuels d’une grande violence, un art que Fry jugeait « trop délibérément expressif » (3) ; la gloire de Cézanne naît au contraire, selon le critique anglais, avec la dernière période (dite « synthétique » par Venturi), par le dépassement de l’expressionnisme exacerbé du début, et par la création d’un monde de pures formes, qui sublime l’émotion grossière et impure, liée à la représentation, dans le désintéressement d’une contemplation purement esthétique, reposant sur le seul jeu des formes non-figuratives et des rythmes plastiques : « Nous trouvons dans cette dernière étape, écrit Roger Fry dans sa monographie de 1927, une tendance à casser les volumes, presque jusqu’au refus d’accepter l’unité de chaque objet, de permettre aux plans de se mouvoir librement dans l’espace. Nous obtenons, en fait, une sorte de système abstrait de rythmes plastiques » (4) ; et Clive Bell l’avait précédé sur cette voie dans un essai de 1922, Since Cézanne, qui faisait de ce peintre le véritable fondateur de la modernité en peinture, en écrivant : « Cézanne s’est efforcé de créer une forme qui serait entièrement autonome et intrinsèquement signifiante » (5). Ainsi, ce n’est pas seulement du cubisme que Cézanne est le génial précurseur, c'est plus encore de l’abstraction elle-même, qui connaîtra dans les arts un ample développement au cours du XXe siècle, du moins jusque vers les années 60-70. Ce qui inspire à Clive Bell cette affirmation péremptoire : « Il n’existe pour ainsi dire pas d’artistes modernes d’importance dont Cézanne ne soit le père ou le grand père » (6).

Ce point de vue n’est cependant pas partagé par tous. Le grand poète que fut David Herbert Lawrence, l’auteur de L’amant de Lady Chatterley, qui s’intéressait fort à la peinture et était peintre lui-même, éprouvait pour l’esthétisme élégant et raffiné, non dépourvu de snobisme, du Groupe de Bloomsbury, une véritable répulsion. Et tandis que pour Clive Bell la forme signifiante, dont Cézanne serait en quelque sorte l’inventeur, inspire au goût subtil et délicat de l’esthète une extase qui le transporte au-delà de ce monde grossier (il écrivait lui-même que « le royaume du grand art n’est pas de ce monde »), pour Lawrence au contraire Cézanne tourne nos regards vers ce monde, le monde du présent, celui de l’ici-maintenant, à la fois charnel, dense, matériel, terriblement réel, en lequel la peinture établit son seul et unique royaume (fig. 2).

Figure 2 : Nature morte aux pommes, 1890, Saint-Pétersbourg, Hermitage : dans la vibration de la lumière, évoquée par les touches striées de la couleur, le volume du fruit n’est pas une sphère géométrique, mais une forme pleine et charnelle.

Lawrence est l’auteur d'un magnifique texte sur Cézanne, « An introduction to these paintings », une sorte de préface au catalogue de ses propres tableaux, dont l’exposition à la Warren Gallery de Londres en 1929 fut occasion de scandale, la presse anglaise s’offusquant de la crudité de ses nus (7). Une longue partie de cette excentrique préface est consacrée à l’art de Cézanne, un maître dont Lawrence se flatte de suivre la leçon. Pour Lawrence la pomme de Cézanne n’est nullement le résultat d’une transfiguration de la chair et de la matérialité du fruit sublimés dans la géométrie de la sphère pure ; bien au contraire, ce qu’il nomme la « pomméité » (applyness) de la pomme, qu’il faut entendre comme la plénitude vivante, vibrante et infiniment désirable du fruit, tel qu’Eve en fait à Adam l’offrande, est le véritable motif qui détermine le travail de Cézanne. Par sa seule densité, par l’acte de sa présence, la pomme telle que Cézanne nous apprend à la voir nous met en présence du réel dans sa manifestation la plus absolue, émergence de la Chose même, pour nous à la fois occasion de désir et d’effroi : « La terre de Van Gogh, écrit Lawrence, était encore une terre subjective, il se projetait en elle. Mais les pommes de Cézanne sont une vraie tentative pour laisser la pomme exister en tant qu’entité indépendante, sans l’imprégner d’une émotion personnelle. Le grand effort de Cézanne a consisté à éloigner la pomme de lui, pour ainsi dire, afin de la laisser vivre de sa vie propre […] C’est pourquoi la pomme de Cézanne fait mal. Ce n’est que lorsque ses suiveurs l’ont de nouveau ramené à une abstraction que Cézanne a été accepté. Les critiques sont entrés en lice, ont changé sa bonne pomme en Forme signifiante [allusion évidente aux théories esthétiques de Clive Bell], et dès lors Cézanne était sauvé. Sauvé pour la Démocratie. Remis prudemment au tombeau, et la pierre roulée devant l’entrée. La résurrection a été ajournée une fois de plus » (8).

Forme signifiante, ou densité du réel ? Il est bien certain qu’en situant Cézanne du côté du réalisme – encore faut-il penser ce que peut bien être le réalisme en peinture – on est plus proche de la vérité de l’histoire qu’en discernant en son art les prémisses de l’abstraction, dont le maître d’Aix n’a, bien évidemment, jamais eu la moindre idée. Il faut se garder ici de cette faute que dénonçait Bergson dès Les Données immédiates de la conscience (1889), effet du « mouvement rétrograde du vrai » qui consiste à méconnaître le passé en projetant sur lui l'esquisse de l’avenir, au lieu de restituer, comme il conviendrait, la spontanéité propre, la perpétuelle création du présent qu’il fut. Ce n’est certainement pas à la lumière du cubisme qu’il faut interpréter l’art de Cézanne, mais plutôt dans la continuité du réalisme d’un Courbet pour lequel le maître d’Aix nourrissait la plus vive admiration, qu’il jugeait « grand comme Michel-Ange », il est vrai « l’élévation » en moins » (9), signifiant sans doute par là que l’élan qui soulève vers leur Dieu les créatures de la Sixtine ne vient guère troubler le sommeil animal des Demoiselles des bords de Seine (fig. 3).

Figure 3 : Courbet, Les Demoiselles des bords de Seine, 1856, Paris, Petit Palais.

Cézanne, dont Joachim Gasquet disait qu’il « avait le mysticisme exact de la réalité » (10), Cézanne qui se déclarait explicitement pour le réalisme dans l’art – « Je voudrais être bête comme chou, lui fait dire encore Gasquet. Ma méthode, mon code, c’est le réalisme. Mais un réalisme, entendez-moi bien, plein de grandeur, sans s’en douter. Courbet, Flaubert » (11) – Cézanne qui, sans cesse, vitupérait contre les abstractions des littérateurs et la vanité des causeries d’art, n’entendait pas que le peintre entreprenne de s’affranchir du motif, de la vie intense de la nature, source inépuisable d’inspiration, pour s’évader en un autre monde, abstrait de celui-ci, seul réel : « Je me rapprocherai de la réalité. Je la veux tout entière… », déclarait-il encore alors qu’il travaillait au portrait d’Henri Gasquet (12) (fig. 4 et 5).

Figure 4 : Courbet, Pommes et grenades dans une coupe, 1871, Londres, National Gallery.

Figure 5 : Cézanne, Pommes, pêches, poires et raisins, 1879-80, Saint-Pétersbourg, Hermitage.

L’abstraction est pour Cézanne le fait du « littérateur », du manipulateur d’idées, mais nullement celui du peintre, qui n’est attaché qu’à la réalisation de ses sensations : « Le littérateur, écrit-il à Emile Bernard le 26 mai 1904, s’exprime avec des abstractions, tandis que le peintre concrète au moyen du dessin et de la couleur ses sensations, ses perceptions. On n’est ni trop scrupuleux, ajoutait-il, ni trop soumis à la nature » (13).

« Je veux la réalité tout entière ». Un tel programme n’est pas sans ambition. Qu’est-ce donc que le réalisme en peinture ? Dans un essai qu’il publia en 1879, Le Roman expérimental, Zola, qui fut le grand ami de la jeunesse et de la maturité du peintre (leur rupture semble avoir eu lieu en 1886 – Cézanne est alors âgé de quarante ans – avec la publication de L’Œuvre, récit romanesque de la vie d’un peintre que son échec conduit au suicide) s’efforce de définir le réalisme, ou plutôt le naturalisme dans la littérature. L’idée unique de cet essai, diversement développée sur une quarantaine de pages, consiste à appliquer mot pour mot les leçons de Claude Bernard (qui fut par ailleurs un grand ami de Balzac) dans L’Introduction à la médecine expérimentale, ce qui vaut pour la médecine valant aussi, selon Zola, pour l’art du romancier : « Je compte, avoue Zola avec une certaine ingénuité, sur tous les points me retrancher derrière Claude Bernard. Le plus souvent il me suffira de remplacer le mot ‟médecin” par le mot ‟romancier”, pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d’une vérité scientifique » (14). C'est ainsi que le roman obéit à la méthode de la psychologie expérimentale, observant la réaction d’un tempérament plongé dans une situation donnée, sur le modèle d’un Balzac montrant l’enchainement inéluctable qui entraîne la funeste passion du baron Hulot pour les toutes, toutes jeunes filles, vers la ruine et la déchéance inéluctables de sa famille : « La Cousine Bette est simplement le procès verbal de l’expérience que le romancier répète sous les yeux du public » (15). En ce sens, le roman naturaliste s’oppose radicalement à ce que Zola nomme de façon assez vague le « romantisme » ou « l’idéalisme », qui donnent libre cours à l’effusion lyrique, à l’épanchement d’une subjectivité à la fois indiscrète et complaisante : « Nous sommes actuellement pourris de lyrisme, nous croyons bien à tort que le grand style est fait d’un effarement sublime, toujours prêt de culbuter dans la démence ; le grand style est fait de logique et de clarté » (16). Le grand style, fait de logique et de clarté, serait donc celui du scientifique qui observe impersonnellement le déroulement de son expérience. Etrange déclaration de la part d’un romancier si souvent hanté par d’inquiétants phantasmes, dont on sent bien que les racines plongent dans la toute première enfance. Mais qu’importe ! Seul nous intéresse ici l’accent mis sur l’objectivité du regard, d’autant plus réaliste qu’il est plus désintéressé, d’autant mieux observateur qu’il est plus distancié : « Ce qu’il faut bien préciser surtout, écrit encore Zola, c’est le caractère impersonnel de la méthode […] L’expérimentateur fait acte d’humilité en niant l’autorité personnelle… » (17).

Il faut bien reconnaître que ce parti pris de l’objectivité, selon Zola au principe de tout réalisme dans l’art, n’est pas étranger au regard que Cézanne lui-même tourne vers le « motif ». Le peintre n’est pas loin du romancier quand il se donne pour but, s’il faut en croire une opinion rapportée par Emile Bernard, de « pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible » (18). Si la rencontre avec Cézanne, au Salon d’Automne 1907, fut pour Rainer Maria Rilke si intense, c’est précisément parce que les toiles exposées du maître d’Aix démontraient aux yeux du poète les limites d’un lyrisme en lequel il était devenu virtuose, et dont il avait le sentiment d’avoir épuisé la veine, le regard du peintre le rappelant au contraire à l’attention des choses même, à l’insistante étrangeté du monde, à la poétique radicalement neuve d’une contemplation à la fois anonyme et oublieuse d’elle-même, au point de se laisser absorber dans la chair du visible : à l’amour romantique, si volontiers bavard et se plaçant de lui-même toujours au centre du monde, Rilke oppose « cette intégration de l’amour dans un travail anonyme, producteur de choses si pures, [qui] n’a peut-être réussi à personne aussi bien qu’au vieux Cézanne » (19). Sur l’Autoportrait (1873-76) du Salon d’Automne (fig. 6), Rilke réfléchit l’impartialité presque inhumaine d’un regard attentif à scruter la valeur d’énigme, non de l’objet usuel, mais de la Chose en soi : « …une attention animale qui entretient dans le regard qu’aucun cillement n’interrompt une vigilance objective et patiente. Et la grandeur, l’incorruptibilité de ce regard impartial, continue le poète, est confirmée de façon presque touchante par le fait qu’il s’est représenté lui-même, sans le moins du monde interpréter ou juger son expression, avec une humble objectivité, avec la foi et la curiosité impartiale d’un chien qui se voit dans une glace et se dit : tiens, un autre chien ! » (20).

Figure 6 : Cézanne, Portrait de l’artiste, 1873-76, Paris, collection particulière (commenté par Rilke).

Vigilance, humilité, impartialité, objectivité… Ne sont-ce pas là les qualités de l’observation telle que la préconise la méthode expérimentale, que Zola entreprend de transposer dans le domaine des arts ? Avec la radicalité qui est la sienne, Cézanne, ce « mystique exact de la réalité », pour reprendre les mots de Gasquet, fait le choix du réalisme jusqu’aux limites de l’insoutenable.

L’art de Cézanne porte la scrutation du réel à un point d’intensité tel qu’il se produit un étrange renversement : tout se passe comme s’il n’y avait plus un sujet qui fait face à un objet, et qui l’examine et le juge, mais inversement comme si le sujet, devenu absent à lui-même, chien plutôt qu’homme, se laissait progressivement absorber dans l’opacité des choses, comme si le regard du peintre se noyait lentement dans la matérialité de la pure présence. C’est alors seulement, en ce point limite où le regard cède à l’hypnose du monde, que la Chose, libérée de son aliénation à l’observateur, devient souveraine, indépendante, et peut affirmer pleinement l’acte de sa présence. Tel est le pari démesuré du réalisme cézannien : dévoiler le monde tel qu’il se manifeste quand nul n’est plus là pour le voir. Déjà, dans son Salon de 1859, Charles Baudelaire divisait « l’immense classe des artistes » en « deux camps bien distincts » : ceux qu’il nommait les réalistes, et ceux qu’il nommait les imaginatifs, vers lesquels allait sa préférence, et dont le prince était Delacroix. C’est cependant la première de ces deux catégories qui nous intéresse, puisqu’il est ici question du réalisme de Cézanne. Voici comment Baudelaire la définissait : « … le camp qui s’appelle lui-même réaliste, mot à double entente et dont le sens n’est pas bien déterminé, et que nous appellerons, pour mieux caractériser son erreur, un positiviste, dit : ‟Je veux représenter les choses telles qu’elles sont, ou bien telle qu’elles seraient, en supposant que je n’existe pas”. L’univers sans l’homme » (21). Et Baudelaire d’ajouter que l’homme d’imagination triomphe surtout dans « la peinture religieuse et dans la fantaisie », tandis que le réaliste se sent plutôt chez lui dans la scène de genre (que Cézanne n’a guère pratiquée, à moins qu’on ne reconnaisse comme « scène de genre » un tableau dépourvu de toute allusion anecdotique, tel par exemple les Joueurs de Cartes, éternellement statufiés par le silence et l’attention), et le paysage, dont il faut reconnaître que Cézanne est un maître peut-être insurpassé. « L’univers sans l’homme » : étrange programme ! A quoi ressemble le monde quand il n’est plus de conscience pour le réfléchir ? Un tel réalisme, si l’on veut bien le penser, n’est pas loin du fantastique, et le monde qu’il découvre ressemble à celui de l’hypnose, quand le regard plongé dans l’inconscience voit surgir devant lui l’irréfutable présence de l’hallucination. Les choses reprennent leur indépendance quand le regard renonce au droit qu’à l’état de veille il exerce constamment sur elles. Ainsi les jouets, qui s’animent secrètement d’une vie devenue autonome, quand l’enfant s’endort. Il est précisément un genre en peinture, pourtant oublié par Baudelaire, qui réalise exactement (bien davantage que la scène de genre, qui est illustration plutôt que tableau) cette étrange rêverie : c’est celui de la nature morte. Sur les natures mortes hollandaises du Siècle d’Or, la longue flûte de cristal, le gâteau entamé, l’orfèvrerie ouvragée, la lame d’argent d’un couteau en équilibre sur le bord de la table, les reliefs du repas, scintillent magiquement dans les ténèbres (fig. 7).

Figure 7 : Willem Kalf, Nature morte, 1662, Madrid, musée Thyssen-Bornemisza. Jonas (sur le nautile) fuit vainement la gueule du Léviathan, comme si l’unique présence humaine était sur le point d’être dévorée par la monstruosité des choses.

Nul ne vient s’attabler à ce festin de songe. Tout semble même indiquer – le repas commencé mais non achevé, la nappe blanche brusquement tirée, un certain désordre dans les couverts, et ce verre brisé qui fait imaginer un mouvement brusque – que le convive imprudent qui a voulu goûter à ces mets altérés, de couleur indéfinissable, a été terrassé par le poison virulent dont ils sont imprégnés, entraînant dans sa chute l’assiette, le verre et le couteau (fig. 8).

Figure 8 : Willem Claesz Heda, Nature morte, 1634, Madrid, musée Thyssen-Bornemisza.

La leçon de la nature morte, dont on sait qu’elle prend naissance en Hollande dans la ville de Leyde, centre de la théologie calviniste, est de vanité : « Toi qui te nourris de matière, tu es matière toi-même, et retournera au néant auquel toute matière est vouée, par désagrégation, écroulement et consomption ». Mais le peintre retourne cette leçon mélancolique et fait de la vanité la condition même de l’élévation, de la consécration, presque de la transfiguration des choses qui luisent dans ses ténèbres : la disparition du regard est ainsi comme le corollaire du triomphe des Choses. En ce genre de la nature morte, si longtemps méprisé que Baudelaire oublie de le citer pour l’un des exercices de prédilection de l’artiste réaliste, Cézanne règne en maître incontesté. On sait que, dans les dernières années (1900-1906), Cézanne reprend un motif auquel il s’était essayé dans sa jeunesse, mais qu’il avait délaissé par la suite, celui du crâne humain, que l’on nomme encore – assez curieusement – « tête de mort » (les morts en effet n’ont qu’une « tête », ils n’ont plus de visage) (fig. 9).

Figure 9 : Cézanne, Nature morte au crâne, 1895-1900, Merion, Barnes Foundation.

Les Vanités du XVIIe siècle hollandais plaçaient un crâne parmi les fleurs et les fruits, déclarant ainsi explicitement le néant en lequel cette beauté fragile était destinée à se dissiper. Les crânes, que le Cézanne des dernières années dispose sur la table comme il le faisait autrefois des pommes dans le compotier (fig. 10), n’ont plus de message à délivrer, et ne professent nulle morale. Ils représentent plus exactement ce regard neutre, impartial, absent sous lequel seulement l’inhumaine royauté du réel se manifeste et se déploie.

Figure 10 : Cézanne, Pyramide de crânes, 1900, Zurich, collection particulière.

Le crâne, dont la partie supérieure forme une sphère presque parfaite, évoque à la fois à la fois la pomme lourde et dense de la nature morte, le flanc rebondi du pot de gingembre, et la calvitie qui couronne le visage massif et concentré de l’autoportrait (22) (fig. 11).

Figure 11 : Cézanne, Autoportrait, 1877-80, Paris, Orsay.

Sous le regard impartial, neutre, terriblement absent du crâne, les choses, enfin délivrées du réseau perspectif en lequel l'intelligence cherche toujours à les emprisonner, reprennent leur indépendance : « Chez Cézanne, remarque encore Rilke, les fruits perdent tout caractère comestible, tant ils ont pris réalité de choses, tant leur présence têtue les rend indestructibles » (8 octobre 1907) (23). Le plan de la table, cédant à la poussée d’une secrète verticalité, se redresse incompréhensiblement, la nappe elle-même se soulève comme une vague, emportant avec elle les vases, les fruits et les couverts, et les pommes, lourdes, denses, se gonflent comme sous la pression d’une énergie intérieure, se transformant insidieusement en boules d’un jeu de massacre dont nous pressentons obscurément que nous serons bientôt la cible (fig. 12).

Figure 12 : Cézanne, Pommes et oranges, 1895-1900, Paris, Orsay.

Le sujet ayant abdiqué de son droit sur le monde, de la souveraineté qu’il exerce ordinairement sur l’équilibre et la disposition des objets qui lui sont soumis, les choses se vengent et, animées d’une vie propre, se soulèvent contre leur despote.

Nul sans doute avant Cézanne n’avait poussé plus loin l’hypothèse réaliste. Il n’est pourtant pas difficile de trouver chez Courbet les prémisses de cet art. A l’excès de sens théâtralement mis en scène par la nostalgie romantique, l’art de Courbet opposait déjà le constat de l’ici-maintenant, l’insignifiance de la présence purement matérielle des choses comme des êtres. Dans un essai inspiré, André Fermigier remarquait autrefois : « C’est précisément cette absence d’intention, cette neutralité affective qui étonnèrent les contemporains et font la force, l’originalité de Courbet. Il voit, il décrit, il ne pense pas. Scandalisé par Les baigneuses (fig. 13), Delacroix écrira en 1853 : ‟Quel tableau ! Quel sujet ! La vulgarité des formes ne ferait rien ; c’est la vulgarité et l’inutilité de la pensée qui sont abominables ; et même, au milieu de tout cela, si cette idée, telle quelle, était claire ! Que veulent dire ces deux figures ?” Elles ne veulent rien et l’idée n’est pas claire, parce qu’il n’y a pas d’idée. Courbet ne pense pas, aussi déclara-t-on qu’il était bête » (24).

Figure 13 : Courbet, Les Baigneuses, 1853, Montpellier, musée Fabre.

Sans doute fallait-il l’humilité de cette « bêtise », en laquelle Flaubert voyait l’acquis le plus terrifiant de notre modernité, pour que le réel consente à se mettre nu sous nos yeux, dans son irréductible indifférence, dans son inquiétante étrangeté. Combien de fois a-t-on souligné l’âme primitive et simple de Cézanne (25), comme s’il fallait ce regard d’enfant pour considérer le monde dans l’énigme de sa genèse, comme s’il nous était donné à voir pour la première fois ? (26) Fermigier remarque encore combien, dès Le Hamac peint en 1844 (fig. 14), les personnages de Courbet, comme repus de leur trop pesante matérialité, ont tendance à s’assoupir dans une hébétude bienheureuse : « C'est déjà le thème du sommeil, de la femme endormie qui lui inspirera certaines de ses plus belles œuvres, et le sujet n’est pas très loin des Demoiselles des bords de Seine », qui ne sont elles-mêmes pas très loin de Le Sommeil, ou Paresse et Luxure (1866) (fig. 15). Sans doute est-ce seulement dans le sommeil, quand il est dépourvu d’esprit, que le corps avoue la splendeur de sa pure et simple incarnation (fig. 16). Mais ne peut-on dire encore qu’il faut que se baissent les paupières, que le regard renonce à ses droits, pour que le monde, les choses et les êtres se manifestent pleinement, dans la majesté de leur pure présence (fig. 17) ?

Figure 14 : Courbet, Le Hamac, 1844, Winterthur.

Figure 15 : Courbet, Paresse et Luxure, ou Le Sommeil, 1866, Paris, Petit Palais.

Figure 16 : Courbet, Femme endormie, 1865-66, Saint-Pétersbourg, Hermitage.

Figure 17 : Courbet, La Fileuse endormie, 1853, Montpellier : le sommeil de la fileuse densifie la présence de la nature morte composée du bouquet, du rouet et de l’écheveau.

Et n’est-ce pas, de toutes les leçons plus ou moins bavardes transmises par Courbet, celle que Cézanne entendra le mieux ? Dans la massive muraille rocheuse des combes du Jura, dans l’écroulement cyclopéen des falaises, des cascades et des ravins, tels que Courbet a su les voir, tels que ses admirables paysages ont su nous les révéler, ces paysages qu’il intitule parfois lui-même Etude géologique (1864) (27), n’est-ce pas déjà la Sainte-Victoire de Cézanne qui s’annonce, sa présence colossale et muette (fig. 18) ?

Figure 18 : Courbet, Rochers à Mouthier, 1860-63, USA.

L’abdication du regard, dans l’ennui, l’hébétude ou le sommeil, est, avons-nous dit, la condition et comme le corollaire du soulèvement des choses, de leur indépendance, de leur autonomie retrouvées. Sur le célèbre Gour de Conche (1864) que conserve le musée de Besançon (fig. 19), Courbet s’est plu à donner à certains rochers un relief anthropomorphique (28).

Figure 19 : Courbet, Le Gour de Conches, 1864, Besançon.

Ce gag iconographique, qu’on retrouve de nombreuses fois sur d’autres œuvres du même peintre, n’est pas pure plaisanterie : il laisse entendre qu’une vie intime et secrète anime de l’intérieur la masse rocheuse, que la nature est frémissante d’une vie qui lui est propre, et que le peintre, qui s’est peut-être imprudemment aventuré dans la profondeur du paysage, ne peut que deviner sans la comprendre. Sur le magnifique Rochers à Fontainebleau (vers 1893) de Cézanne (fig. 20), que le Metropolitan Museum conserve, on discerne, en bas et à droite, un vague profil aux paupières baissées, comme un géant qui repose dans le sommeil des pierres.

Figure 20 : Cézanne, Rochers à Fontainebleau, vers 1893, New York, Metropolitan Museum.

Meyer Schapiro, ici doué d’une inspiration visionnaire que les paysages de Cézanne ont souvent le don de stimuler (29), croit deviner en cette forêt toute une assemblée de fantômes : « On distingue un vague profil humain en bas à droite et le contour d’un visage – une tête penchée – sur le rocher illuminé aux arêtes dentelées du centre. Derrière et à gauche, le terrain se tord monstrueusement et ondule vers le fond » (30). En vérité, le jeu des anamorphoses cachées dans les reliefs des rochers est, dans la peinture, une tradition ancienne. Daniel Arasse a montré par exemple comment ce Saint Jérôme pénitent de Lorenzo Lotto (vers 1509-10) (fig. 21) est comme assiégé par de vagues figures zoomorphiques : « Le peintre a soigneusement disposé ses figures : […] un tronc d’arbre à la singulière configuration anthropomorphique. On remarque aussi, derrière le saint, un arbre à nouveau qui, dans le passage où ses racines prennent forme de tronc, dessine comme des cuisses et un buste féminin […] tandis que le rocher auquel s’agrippe l’arbre esquisse le profil d’un cou et d’une tête de gallinacée (poule ou dindon ?) » (31).

Figure 21 : Lorenzo Lotto, Saint Jérôme pénitent, vers 1509-10, Rome.

Cette curiosité s’explique pourtant sans difficulté : l’ermite, dont l’imagination est exacerbée par l’ascèse, voit se multiplier autour de lui les hallucinations érotiques, le théâtre de la nature se métamorphosant insidieusement en cette ronde infernale dont on dit si bizarrement qu’elle « tente » (elle inspire en effet plutôt la répulsion) saint Antoine. Combien de Tentations, par Jérôme Bosch, par Joachim Patinir ou par leurs imitateurs, donnent au décor rocheux de la scène l’aspect fantastique de formes démoniaques oppressant l’ermite qui a cru pouvoir s’y réfugier du monde ! Ce n’est pourtant pas ainsi qu’il faut interpréter les curieux rochers que Cézanne a cru voir à Fontainebleau (fig. 20) : manque ici le spectateur auquel on pourrait attribuer cette projection, le paysage cézannien étant toujours, à quelques rares exceptions près, dépourvu de toute présence humaine et même animale. Ce n’est donc pas le sujet qui se projette sur l’objet – puisque le sujet a déserté la scène de la représentation – mais l’objet lui-même qui prend vie et visage, devient créature autonome, la nature qu’une force secrète anime intérieurement, échappée du carcan du regard et libérant le rythme qui pulse en elle. En inversant la relation de sujétion qui réglait jusque là l’équilibre du sujet et de l’objet, Cézanne ouvre la voie paradoxale d’une représentation de l’irreprésentable, de la Chose en soi affranchie de tout regard et non plus du phénomène élaboré et structuré par les a priori du sujet.

Curieux cheminement qui nous a conduit, du réalisme tel que l’interprète Zola, en prenant pour modèle une méthode expérimentale inspirée du positivisme, aux visions fantastiques d’un mystique en proie aux hallucinations ! Il serait regrettable pourtant de s’arrêter en aussi bon chemin. Car s’il est bien une masse rocheuse vivante, soulevée par son dynamisme interne, et comme en voie d’insurrection, ou plutôt, comme disent les géologues, de « surrection » permanente, c'est bien la montagne Sainte-Victoire, le motif constant sur lequel Cézanne se livrait, tout au long de sa vie, à ses exercices de peinture (fig. 22).

Figure 22 : Cézanne, Sainte-Victoire, 1890-1900, Saint-Pétersbourg, Hermitage.

De la Sainte-Victoire, on peut bien dire qu’elle n’a pas besoin d’être anthropomorphe, vivant de sa vie propre et n’ayant nul besoin d’emprunter à une autre créature, nécessairement indigne, quelle qu’elle soit, de sa sublime majesté, une apparence contingente. On connaît cet extraordinaire aveu de Cézanne, rapporté par Joachim Gasquet dont le témoignage est certes sujet à caution, et à précaution, mais auquel on ne peut dénier toutefois une certaine intuition, selon lequel la montagne serait, aux yeux du peintre, une créature « convexe » : « Moi, je vous le disais ce matin, j’ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte-Victoire s’enracine, la couleur géologique des terres, tout cela m’émeut, me rend meilleur […] L’ombre est-elle concave, me suis-je demandé ? Qu’est-ce que ce cône là-haut ? Tenez. De la lumière ? J’ai vu que l’ombre sur Sainte-Victoire est convexe, renflée. Vous le voyez comme moi. C’est incroyable. C'est ainsi… J’en ai eu un grand frisson » (32). Quelques pages plus haut, Cézanne confiait déjà : « Longtemps je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte-Victoire, parce que j’imaginais l’ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas, tandis que, tenez, regardez, elle est convexe, elle fuit de son centre » (33). Cette curieuse révélation, qui inspire à l’artiste un « frisson » presque prophétique, quel peut bien en être le sens ? Si la montagne est convexe, c’est qu’elle subit une poussée intérieure, qu’elle est soulevée par un séisme souterrain qui la transforme et la façonne selon les rythmes éruptifs, comme gonflée par une formidable pression qui exerce, sur le tissu du visible, une irrésistible et terrible distension (34). Pour Cézanne, la pierre est le fossile d’un magma qui fut autrefois vivant, qui l’est peut-être encore, la nature vit de sa vie propre, indifférente à l’homme – ce parasite qui ne fait que passer à sa surface – dans le relief rocheux respire encore les millions d’années qui ont modelé la bête colossale. « Regardez cette Sainte-Victoire, fait dire encore à Cézanne Joachim Gasquet. Quel élan, quelle soif impérieuse de soleil, et quelle mélancolie, le soir, quand toute cette pesanteur retombe… Ces blocs étaient du feu. Il y a du feu encore en eux […] Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d’abord les assises géologiques. Songez que l’histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont combinées » (35). Cézanne ne peint pas la Sainte-Victoire, il peint plutôt le mouvement de son soulèvement, le séisme qui accompagne sa naissance : « … lentement, les bases géologiques m’apparaissent, des couches s’établissent, les grands plans de ma toile, j’en dessine mentalement le squelette pierreux. Je vois affleurer les roches sous l’eau. Tout tombe d’aplomb » (36).

Gasquet n’invente rien : on distingue nettement, sur les Sainte-Victoire peintes par le maître d’Aix, les plissements de terrain qui correspondent aux phases successives de la surrection du massif (fig. 23).

Figure 23 : Même tableau, avec l’indication des plissements de terrains.

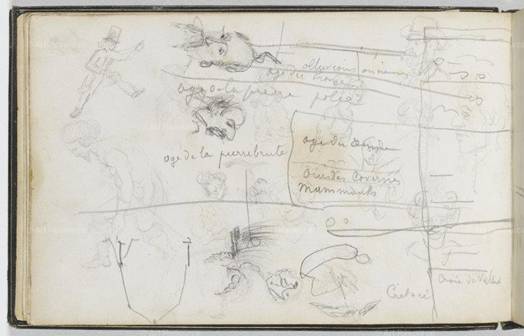

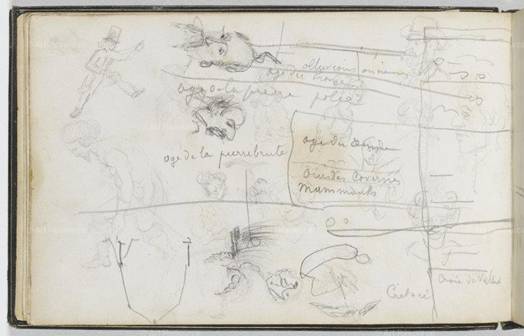

On lit surtout, dans les carnets de croquis du peintre, des annotations d’une grande précision, et qui démontrent une connaissance assez poussée des âges géologiques. Sur ce carnet, au verso du folio 7 (fig. 24), parmi diverses figures vaguement caricaturales et qui ne semblent pas avoir de lien entre elles, on déchiffre, de haut en bas, les notes suivantes : « alluvions anciennes, âge du bronze, âge de la pierre polie, âge de la pierre brute, âge du cuivre, ours des cavernes, mammouths ». Et en bas, à droite : « Crétacé », et « Craie de Vallée » (cette dernière formule, empruntée au lexique des géologues, désigne des alluvions déposées par des eaux souterraines).

Figure 24 : Cézanne, Carnet de croquis, folio 7 verso.

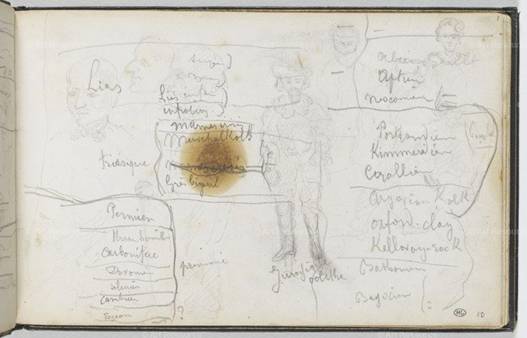

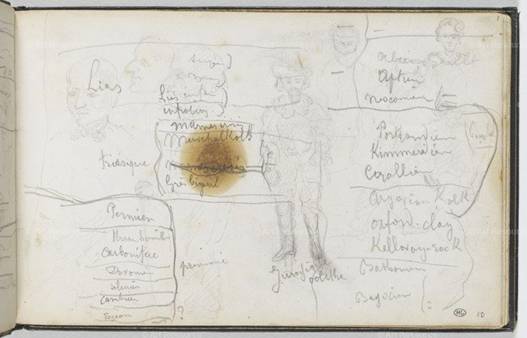

Il est vrai que, exception faite de cette expression, plutôt technique, les termes employés restent très généraux, et ne semblent pas nécessiter une science bien spécialisée. Il n’en va pas de même sur le feuillet suivant, le recto du folio 8 (fig. 25), où l’on devine également quelques silhouettes caricaturales, et cet homme dont le costume évoque vaguement celui des mousquetaires du roi, debout au centre.

Figure 25 : Cézanne, Carnet de croquis, folio 8 recto.

A gauche, tout à fait en bas, on déchiffre le mot « Tonien », qui désignait à l’époque de Cézanne ce qu’on nommait également « l’âge primordial », « pendant lequel, selon ce qu’en dit Camille Flammarion dans son Astronomie populaire de 1880, la vie naissante n’était représentée que par des algues, des crustacés et des vertébrés encore dépourvus de têtes » (37), et qu’on croyait avoir duré plus de cinq millions d’années (aujourd’hui le Tonien est un âge du « Protérozoïque », qui couvre à lui seul près de deux milliards d’années, les premières bactéries apparaissant à un âge encore antérieur, « l’Archéen », il y a quatre milliards d’années, l’âge de la Terre étant estimé à 4,6 milliards d’années). Parce que cette période, et bien plus encore à l’époque de Cézanne, se perd dans la nuit des temps, l’auteur de ces notes a ajouté un point d’interrogation, qui figure l’inconnu dont tous les Terriens sont issus. On lit ensuite, de bas en haut, les différents âges du « Primaire », qui « a pour type, toujours selon Camille Flammarion, l’établissement de la végétation houillère et du règne des poissons » (38), et qu’on croyait à la fin du XIXème siècle s’être poursuivi sur plus de trois millions d’années (le « paléozoïque », qui lui correspond aujourd’hui dans l’échelle des temps géologiques, représente environ 290 millions d’années) : soit le Cambrien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère (c’est en ce temps-là que ce sont formés nos bassins houillers) et le Permien (ces termes sont toujours utilisés par la science contemporaine). On passe ensuite, en remontant toujours la même colonne, à l’ère « Secondaire » (on la croyait à l’époque de Cézanne longue de 1,2 millions d’années ; le « Mésozoïque », qui lui correspond aujourd’hui, court sur 180 millions d’années), ère « pendant laquelle, selon Camille Flammarion, les splendides végétaux conifères dominèrent le monde végétal, tandis que les énormes reptiles sauriens dominaient le monde animal » (39), et qui commence, comme on peut le lire ici, par l’ère « Triasique », elle-même très exactement divisée, selon un découpage qui n’est plus retenu par la science, en trois âges correspondant à trois formations pierreuses : les « marnes irisées », le « Muschelkalk », ou « calcaire coquillier », et enfin le « grès bigarré ». On passe alors à la seconde période de l’ère secondaire, qu’on nomme le « Jurassique », qui se divise à son tour en trois périodes : le Jurassique inférieur, ou « Lias » (le rédacteur de ces notes a même griffonné les trois niveaux du Lias inférieur, moyen et supérieur) ; le « Jurassique moyen », qu’on nommait encore, à l’époque de Cézanne, le « Jurassique oolithe » (on lit cette expression aux pieds du mousquetaire), l’oolithe désignant de petites structures minérales sphériques constituées par sédimentation. Il faut alors à nouveau lire de bas en haut, et commencer par le Bajocien et le Bathonien, qui sont encore aujourd’hui, parmi d’autres il est vrai, des âges du Jurassique moyen. On passe ensuite au Jurassique supérieur, avec une première période caractérisée par trois formations rocheuses : le « Kellovay-rock » (il s’agit d’un calcaire argileux gris foncé), « l’Oxford-clay » (une argile qu’on trouve dans les environs d’Oxford) et enfin l’Argovian Kalk (on en trouve un remarquable gisement dans le canton suisse d’Argovie). Puis, en s’élevant, c'est-à-dire en s’approchant toujours davantage de la période actuelle, on lit les trois moments de la seconde période du « Jurassique supérieur », soit : le Corallien (les barrières coralliennes constitueront des sites richement fossilifère), le Kimméridgien (le nom n’a pas changé) et le Portlandien (ultime période du Jurassique, aujourd'hui nommée « Tithonien », ou « Malm »). Restent les trois âges dont les noms sont griffonnés dans la partie supérieure droite du feuillet, qui correspondent à la troisième période du Secondaire (après le « Trias » et le « Jurassique ») : le Crétacé, qu’il faut donc diviser en « Néocomien », en « Aptien » et en « Orbien » (qu’on nommait autrefois également « étage de Gault »), ces deux derniers noms étant aujourd’hui seuls conservés. Notons qu’au terme de cette longue liste, nous n’avons pas encore atteint la période Tertiaire, « pendant laquelle, toujours selon Camille Flammarion, on voit seulement arriver les mammifères et les espèces animales qui offrent plus ou moins de rapports physiques avec l’espèce humaine » (40). Sur cette Terre encore surtout caractérisée par les formations rocheuses, les poissons archaïques correspondent aux degrés les plus élevés de l’échelle du vivant.

Ces deux feuilles, et surtout la seconde, sont étonnantes : d’où Cézanne pouvait-il bien tenir une science aussi précise des ères géologiques ? Il est vrai que la géologie était à la mode depuis 1864 (Cézanne a alors vingt-cinq ans), quand Jules Verne publia son Voyage au centre de la terre, randonnée fantastique d’un savant despotique escorté de son neveu sur une mer intérieure que hantent de terrifiants monstres préhistoriques, et retour à la surface de la terre par le cratère du Stromboli. Ce voyage dans l’espace – et ceci n’est pas étranger à l’engouement suscité par l’ouvrage – est en vérité un voyage dans le temps, une remontée vers les âges les plus archaïques. Pourtant ce goût, alors répandu, pour le mystère des origines et la formation de notre planète est bien incapable d’expliquer la classification savante dont témoigne le carnet de croquis de Cézanne : seul, sinon un spécialiste, du moins un étudiant en géologie peut en être l’auteur. La graphie de ces notes appartient en effet à une écriture qui n’est pas celle de Cézanne (comme cela apparaît clairement quand on les compare à d’autres notes des mêmes carnets, concernant par exemple des commandes pour du matériel de peinture). Quel en est donc l’auteur ? Il n’est pas bien difficile de deviner ici la main d’Antoine-Fortuné Marion, grand ami de Cézanne, de sept ans son cadet, un esprit tout à fait remarquable qui se spécialisa dans la paléo-botanique, qui fut nommé, alors qu’il n’avait encore que trente ans, professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Marseille, et qui devint quatre ans plus tard directeur du Musée d’Histoire naturelle de cette ville (41). Il soutint en juillet 1870 une thèse sur des vers parasites marins qui apparaissent très tôt dans l’évolution du vivant, les Nématoïdes. Dans son travail, il en décrit diverses formes, dont une, l’Amphistemus Pauli, dont la description s’achève par ces mots : « Au milieu des Floridées qui recouvrent les maçonneries du quai, au Pharo. Dédiée à mon excellent ami Paul Cézanne » (42). Cézanne fit dans les années 1865-70 un fort beau portrait, à la fois amical et chaleureux, de son ami Marion (fig. 26) (43).

Figure 26 : Cézanne, Portrait de Marion, 1865-70.

A cette époque, et surtout avant la rentrée universitaire de 1868, année à partir de laquelle le futur professeur est accaparé par ses travaux de recherche, Marion consacrait ses loisirs à de longues balades, en compagnie de Cézanne, dans les environs d’Aix. La correspondance de Marion témoigne de ces joyeuses randonnées, qui semblaient lui tenir fort à cœur : « Paul [Cézanne], que Garnier a vu à Paris, doit retourner en Provence auprès de nous dans quinze jours au plus tard. On ira se soûler de verdure et de soleil dans nos campagnes colorées » (juin 1867) (44) ; « Paul est arrivé de Paris depuis deux jours. Je vais le voir tantôt et il t’écrira deux mots de bonjour ; nous sommes allés ensemble, ces derniers jours, nous plonger avec délices dans les eaux chaudes des Catalans » (mai 1868) (45). Le fait que Cézanne était plus âgé que Marion, et sans doute aussi son caractère à la fois truculent et despotique, lui donnait sans doute un certain ascendant auprès de son camarade. Marion pratiquait également la peinture, et il était fort admiratif, avec une lucidité réellement prophétique, de l’art de Cézanne (en ce temps-là, il n’y avait encore personne pour croire à son génie) (46). Paul de son côté était passionné par ses longues marches dans la campagne provençale, vibrante de lumière. Il conservait de ses premières escapades, baignades adolescentes dans des bassins naturels, entre les rochers et aux pieds des pins, avec son grand ami d’alors, Emile Zola, avec ses camarades de lycée, Baptiste Baille, Marius Roux ou Antony Valabrègue, un souvenir ébloui (47). Les paysages de Cézanne ne sont pas sans évoquer la plénitude sensuelle, non dénuée de suggestions érotiques, de cette communion passionnée avec la nature, de ces noces païennes du corps et de la terre, de la plénitude charnelle du paradis retrouvé (fig. 27).

Figure 27 : Cézanne, Sainte-Victoire depuis Bibémus, 1897, Baltimore, Muséum of Art.

En 1899, le peintre alors âgé de soixante ans, écrivait encore à son ami Henri Gasquet : « En nous ne s’est pas endormie pour toujours la vibration des sensations répercutées de ce bon soleil de Provence, de nos vieux souvenirs de jeunesse, des ces horizons, de ces paysages, de ces lignes inouïes qui laissent en nous tant d’impressions profondes […] Pour l’heure présente, je continue à chercher l’expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant. Si je meurs, tout sera fini, mais qu’importe » (48).

Le lieu d’élection de ces échappées belles était la vallée de l’Arc, que suit la route du Tholonet, au pied du massif de la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, qui s’élève à l’est d’Aix comme l’immense monument d’un séisme géologique, est, comme chacun sait, le motif sur lequel Cézanne reviendra le plus volontiers. Les ères géologiques dont Marion détaille les périodes sur une page du carnet de croquis de son ami peintre, précèdent la surrection de la Sainte-Victoire : du Crétacé, qui correspond au Secondaire supérieur, vient le seul pli de Bimont, un chaînon formé sur la fin de la phase pyrénéo-provençale ; c'est au Tertiaire, et non au Secondaire, que se forma le pli anticlinal de la Sainte-Victoire, résultant cette fois de la surrection des grands reliefs alpins, venus buter contre l’obstacle du pli de Bimont (49). D’où cet aspect très étrange du massif montagneux, qui en fait une curiosité géologique, ainsi qu’un site fossilifère d’une grande richesse : la Sainte-Victoire est une sorte de gigantesque vague de pierre, un tsunami pétrifié long de près de vingt kilomètres et dont le sommet culmine à plus de mille mètres, une formidable élévation qui menace fantastiquement la ville d’Aix et la campagne environnante (fig. 28, 29 et 30).

Figure 28, 29 et 30 : Photographies du massif de la Sainte-Victoire.

Nous avons plus haut remarqué la profonde parenté qui, du réalisme de Courbet, conduit au naturalisme (qu’il faut ici simplement entendre comme la célébration poétique du rythme et de la vitalité de la nature) de Cézanne. En 1869, Courbet peint à Etretat une longue série de « Vagues », qu’il perçoit non comme une invitation au voyage, une ouverture sur l’infini, mais au contraire comme une muraille d’eau redoublée par les nuages tumultueux et noirs qui la surplombent, l’exhaussement indomptable de la masse liquide comme de la turbulence atmosphérique, qui fait face au peintre et le menace de son écroulement imminent (fig. 31).

Figure 31 : Courbet, La Vague, 1869, Berlin.

Cette insurrection de la matière, sur le point de submerger le spectateur humain – ce précaire et fragile témoin – nous la retrouvons fantastiquement amplifiée, quand nous nous aventurons au pied de la Sainte-Victoire et voyons se dresser sous nos yeux la colossale subversion de la pierre, comme une lame de fond sur le point d’engloutir l’inopportune intrusion, dans le secret des choses, du regard et de la conscience (fig. 32 et 33).

Figure 32 : Photographie du massif de la Sainte-Victoire.

Figure 33 : Courbet, La Vague, 1869, Tokyo.

Le réalisme, avons-nous dit, c’est le monde sans l’homme, la beauté de la terre avant que le regard d’un être doué de conscience vienne en profaner la majesté, en déflorer la virginité. Mais le réalisme est plus encore : il est la mesure de la vie de la terre, la vision poétique des rêves qui la remuent et l’agitent souterrainement (Cézanne avait une prédilection particulière pour un vers de Vigny : « Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre ») (50), l’hallucination inspirée de l’autonomie des choses, délivrées du carcan perspectif que leur impose la dictature de notre regard, soulevées par la vie propre qui les anime intérieurement. La Sainte-Victoire est vivante : la science a aujourd'hui très sérieusement démontré, grâce aux mesures de grande précision que permet l’observation par satellite, que durant la période de 1993 à 2003, l’extrémité occidentale de la montagne a été en surrection de sept millimètres par an (51) ! Du sujet et de l’objet, du regard et de la chose, c’est au second que reviendra la Victoire, la « Sainte » Victoire, tandis que le premier, cet homme tard venu dont la vanité est à ce point aveugle qu’il a pu s’imaginer être comme maître et possesseur de la nature, est voué à disparaître. Les paysages de Cézanne, où se lit la silencieuse gigantomachie de la pierre écroulée et du pin vertical, du gris bleuté de la montagne et du bleu acier de la mer, de l’irradiation de la lumière et de l’opacité des choses, sont déserts : pas un chat, pas un regard vivant, qu’il soit animal ou humain, pour témoigner du spectacle de la terre. Les deux ères terminales, Quaternaire et Tertiaire, sont effacées. Seules rampent encore, le long de la rivière, dans l’ombre du sous-bois, entre les pierres chauffées à blanc par le soleil de Provence, une animalité primitive engluée dans l’inconscience. Le peintre, le dernier des hommes, l’unique survivant, est le témoin fasciné d’une catastrophe cosmique, d’un séisme des éléments qui finiront bien par avoir raison de son acharnement à représenter la présence d’un monde redevenu sauvage, enfin affranchi de sa réflexion dans le miroir de l’esprit. Seul devant le motif, il travaille obstinément, et jusqu’au dernier instant – « J’étudie toujours sur nature, écrit-il à Emile Bernard un mois avant sa mort, et il me semble que je fais de lents progrès. Je vous aurais voulu auprès de moi, car la solitude pèse toujours un peu. Mais je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant » (52) – il s’efforce de rendre compte de cette incompréhensible assomption de la matière, de la surhumaine élévation du paysage du monde. Et de même qu’adolescent il se baignait dans le paradis provençal – où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent » – de même le regard du vieillard plonge et disparaît dans l’immensité vivante de la nature, comme un vieux sage taoïste qui se maintient en retrait dans la sagesse du non-agir, qui respire en phase avec les rythmes de la Terre, qui disparaît et qui s’oublie, lui et sa misère, dans l’harmonie des choses comme dans le silence du monde. Il est un buste en terre rouge de Cézanne âgé (1904-1905), par son ami d’enfance Emile Solari (1840-1906), qui donne au peintre le visage émacié d’un vieux moine bouddhiste (fig. 34).

Figure 34 : Emile Solari, Buste de Cézanne, 1904-05.

Dans les Souvenirs qu’Emile Bernard publie en 1907, un an après la mort du peintre, il nous est rapporté que Cézanne, un jour de février 1904, emporté par l’une de ces fureurs qui s’emparaient par instant de son esprit, excédé par ce buste qui encombrait sa cheminée, allant jusqu’à qualifier d’ordure cette image de lui-même, « saisit le petit buste et le porta dans le jardin ; puis là, le cognant furieusement du pied sur une dalle, il s’écria : ‟C’est idiot, à la fin !” et il le brisa » (53). Cézanne, qui, dans ses nombreux autoportraits, se considérait lui-même avec, comme l’écrivait si bien Rilke, « la curiosité impartiale d’un chien qui se voit dans une glace et se dit : tiens, un autre chien ! », ne supportait sans doute pas l’indiscrète et trop humaine effigie que son ami avait façonnée dans la glaise. N’avait-il pas rêvé, tout au long de son œuvre, de briser ce visage encombrant, d’effacer son regard, de supprimer son importune présence pour mieux s’esquiver dans le paysage, comme un bon plongeur qui saurait se fondre et s’absorber dans la beauté des choses, et s’éclipser dans le silence du monde ?

________________________

NOTES

1- D. H. Lawrence, Introduction to These Paintings, Londres, 1929 ; traduction française par Claire Malroux, La Beauté malade, éditions Allian, 1993, p. 50.

2- Voir, sur ce site, « Hanslick » dans la rubrique « Auteurs ».

3- Catalogue de l’exposition Cézanne, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, septembre 1995 – janvier 96, RMN, 1995, p. 55 a.

4- Roger, Fry, Cezanne : A Study of His Development, New York, Macmillan, 1927, p. 78. Cette ligne d’interprétation se rencontre dès la fin du XIXe siècle dans le texte que Maurice Denis, l’auteur de L’Hommage à Cézanne (1900), écrivit pour la revue L’Occident (septembre 1907) : il y fait surtout l’éloge du style classique de Cézanne, de sa rigueur dans la construction des formes, en réaction contre le réalisme et le romantisme finissant, du sens de la synthèse qui permet à Cézanne de mettre fin à la décomposition de l’objet dans le flou impressionniste. Chez Denis, cette apologie du classicisme cézannien n’est pas exempte d’arrières pensées politiques. Au-delà de la fonction mimétique de l’image, Cézanne serait le promoteur d’une peinture pure, qui serait à elle-même son propre objet. L’insistance sur la construction formelle du tableau se retrouve jusque dans l’ouvrage, remarquable par bien des aspects, mais pourtant daté par la dimension que nous soulignons ici, de Liliane Guerry, Cézanne et l’expression de l’espace, 1950.

5- Clive Bell, Since Cezanne, New York, Harcourt, Brace and Company, 1922, p. 14.

7- Ce texte a été traduit en français par Claire Malroux, sous le titre La Beauté malade, aux éditions Allia, Paris, 1993, avec vingt-six reproductions des œuvres de Lawrence.

8- David Herbert Lawrence, The Paintings of D. H. Lawrence, Londres, The Mandrake Press, 1929, p. 17 et 19-20 ; pour la traduction française de Claire Malroux (éditions Allia, 1993), p. 35 et 38-39).

9- « Parmi les modernes, Cézanne parla avec beaucoup de chaleur de Courbet. Il estimait en lui le talent illimité pour lequel aucune difficulté n’existe. Grand comme Michel-Ange, disait-il, mais avec cette restriction : il lui manque l’élévation » (propos rapporté par Karl Ernst Osthaus en 1906 ; dans Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Macula, 1978, p. 97).

10- Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, « Les Cahiers Rouges », Grasset, 1938, p. 137.

11- Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Macula, 1978, p. 126.

12- Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Macula, 1978, p. 154.

14- Emile Zola, Le Roman expérimental, « GF », Flammarion, 2006, p. 48.

18-Conversations avec Cézanne, édition critique présentée par P. M. Doran, Macula, 1978, p. 37.

19- Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, trad. Ph. Jaccottet, Seuil, 1991, p. 51.

21- Baudelaire, Salon de 1859 (« IV- Le gouvernement de l’imagination »), in Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1961, p. 1044.

22- « On peut bien envisager le crâne comme une forme parfaite pour l’expression du volume cézannien par ‟modulation”, rond comme l’est une pomme ou la panse d’une cruche : ‟Que c’est beau à peindre un crâne !” se serait écrié Cézanne un jour » (Catalogue de l’exposition Cézanne, Paris, 1995, p. 490 a). Rapportant sa visite au maître d’Aix, Francis Jourdain écrit en 1904 : « La porte s’ouvrit. Je vis Cézanne ! Je vis l’œuf luisant de son crâne… » (Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 83).

23- Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, Seuil, 1991, p. 38.

24- André Fermigier, Courbet, « L’Art en texte », Skira, Genève, 1994, p. 20.

25- Gustave Geffroy, 1894 : « On ne pouvait qu’éprouver de la sympathie pour l’âme primitive de Cézanne… » (Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 3). Et Rilke commente en ces termes un Autoportrait du peintre : « Le visage est […] ramené au plus primitif : présentant cette expression d’étonnement incontrôlé où s’abîment parfois les enfants et les gens de la campagne – à ceci près qu’ici la stupeur opaque de l’hébétude fait place à une attention animale qui entretient dans le regard qu’aucun cillement n’interrompt une vigilance objective et patiente » (23 octobre 1907 : Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, Seuil, 1991, p.74-75). Dans la seconde moitié du XXème siècle, et à la suite de l'essai que Merleau-Ponty consacre au peintre en 1945, le prétendu « primitivisme » de Cézanne acquiert une dignité philosophique d'inspiration heideggérienne, s'élevant à l'éclaircie originaire qui fait paraître l'étant dans l'ouverture de l'Etre, et dont le poème de Parménide porterait le plus éclatant témoignage. C'est ainsi qu'on peut lire, dans l'essai de Jean Beaufret – essai qui exerça une si profonde influence sur la pensée française jusque dans les années quatre-vingt – Parménide, Le Poème (PUF, 1955), ces lignes si symptomatiques de l'esprit du temps : « Il fallut en peinture un Cézanne pour que les prétendus Primitifs apparussent non plus comme des débutants encore naïfs, mais, sous leur naïveté apparente, comme les véritables gardiens de l'essence même de la peinture. Peut-être le Cézanne de la philosophie [c'est Emmanuel Kant que, par cette singulière périphrase, l'auteur entend désigner] fut-il l'auteur de la Critique de la raison pure qui, se donnant pour tâche de mettre à découvert "la vérité transcendantale qui précède en la rendant possible toute vérité empirique" est bien de la même race que ceux qui, de Cézanne à Picasso et à Braque, se donnèrent pour tâche explicite de reconnaître et de mettre au jour la vérité plastique qui précède en la rendant possible toute vérité seulement anecdotique » (p. 65-66). Par cette dernière formule, Beaufret fait allusion, comme il le précise en note, à un aphorisme de Braque, bien représentatif d'une légitimation qui avait alors cours de l'art dit "abstrait" : « La peinture ne cherche pas à reconstituer une anecdote, mais à constituer un fait pictural. »

26- « Pour l’heure présente, je continue à chercher l’expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant. Si je meurs, tout sera fini, mais qu’importe » (Cézanne à Henri Gasquet, 3 juin 1899).

27- Exposé sous ce titre en 1864, ce tableau est maintenant intitulé La Roche pourrie (Salins, Hôtel de Ville). Voir Tout l’œuvre peint de Courbet, introduction Pierre Courthion, Flammarion, 1987, n° 387, p. 94.

28- Ce jeu d’anamorphoses sur les figures cachées dans les formes rocheuses devient systématique sur un très étrange tableau peint par Courbet entre 1864 et 1873 : Paysage fantastique avec rochers anthropomorphiques (Tout l’œuvre peint de Courbet, Flammarion, 1987, n° 420). Le tableau se trouve au Musée de Picardie d’Amiens, et représente la grotte des Géants à Saillon.

29- A propos de la première période, dite « romantique », ou parfois « couillarde », de Cézanne, Jean-Claude Lebensztejn montre comment les images de ce peintre ont le don de susciter l’hallucination : « Le premier Cézanne a souvent fait délirer, car le délire est contagieux » (Les couilles de Cézanne, Séguier, 1995, p. 14). Et Roger Fry accordait à ces toiles « une qualité troublante qui frise l’hallucination » (ibid. p. 15).

30- Catalogue de l’exposition Cézanne, 1995, p. 381.

31- Daniel Arasse, Le Détail ; pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992, p. 244.

32-Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 122.

34- C’est en ce sens peut-être qu’on peut résoudre ce qui semble une insurpassable contradiction chez Cézanne : comment peut-il écrire à la fois, à propos du paysage familier de l’Estaque : « C’est comme une carte à jouer. Des toits rouges sur la mer bleue » (à Camille Pissarro, 2 juillet 1876), et du « spectacle que le Pater Omnipotens Aeterne Deus étale devant nos yeux », que « la nature, pour nous autres hommes, est plus en profondeur qu’en surface… » (à Emile Bernard, 15 avril 1904) ? Ces deux formules ne sont pourtant opposées qu’en apparence. D’une part, l’insurrection de l’objet, corollaire de la subversion du sujet, soulève la Chose et la transporte au premier plan : l’irréfutable présence du monde abolit la profondeur, et l’écrase sur le plan du tableau, résumant ainsi la densité du visible dans la platitude de la carte à jouer. Mais d’autre part, la force intérieure qui procède à ce soulèvement, qui porte le monde dans l’éclosion de la présence, qui épanouit le paysage dans la gloire de la lumière, donne au rocher, à la rivière, à la montagne, une vie secrète et souterraine, une vie qui l’anime au plus intime, au plus profond de son être. Et c’est pourquoi la vérité de la nature, dans le mouvement même du surgissement qui la porte au-devant du regard, « est plus en profondeur qu’en surface », la surface n’étant que le déploiement extérieur de la force qui, de l’intérieur, la travaille et la façonne.

35- Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 112.

36- Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 113. L’extraordinaire lucidité intuitive de Lawrence lui a permis de discerner le mouvement vital qui, de l’intérieur, anime la chose : « Dans les meilleurs [il s’agit des derniers paysages de Cézanne] on est fasciné par la mystérieuse mouvance de la scène sous nos yeux ; elle bouge tandis qu’on l’observe. Et on se rend compte, avec une espèce de transport, combien c’est intuitivement vrai du paysage. Il n’est pas immobile, il possède sa propre bizarre anima, et si on ouvre tout grands les yeux il change comme un animal vivant sous notre regard. C'est une propriété que Cézanne a parfois rendue merveilleusement. » Lawrence, Introduction to These Paintings, 1929 ; trad. française par Claire Malroux, La Beauté malade, éd. Allia, 1993, p. 55.

37- Camille Flammarion, Astronomie populaire, Marpon et Flammarion, Paris, 1880, p. 96.

41- Sur Antoine Fortuné Marion et ses relations avec Cézanne, on consultera surtout Alfred Barr, « Cézanne d’après les lettres de Marion à Morstatt, 1865-1868 », Gazette des Beaux-Arts, janvier 1937, p. 37-58. Le lien entre le peintre et le paléontologue est également suggéré, mais nullement approfondi, dans l'article d'Alexis Drahos, « Cézanne et la Sainte-Victoire », Pour la Science, août 2009, n° 382, p. 86-87.

42- Antoine Fortuné Marion, Recherches zoologiques et anatomiques sur les nématoïdes non parasites marins, thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences naturelles, soutenue le 16 juillet 1870, p. 16.

43- Ce portrait est reproduit et commenté dans l’article d’Alfred Barr, « Cézanne d’après les lettres de Marion à Morstatt, 1865-1868 », Gazette des Beaux-Arts, janvier 1937, p. 39 et 41 ; il correspond au n° 83 du catalogue établi par Sandra Orienti (introduction par Gaëtan Picon), Tout l’œuvre peint de Cézanne, Flammarion, 1975, p. 88-89.

44- Lettre de Marion à Morstatt, in Alfred Barr, « Cézanne d’après les lettres de Marion à Morstatt, 1865-1868 », Gazette des Beaux-Arts, janvier 1937, p. 40.

46- Alfred Barr, Gazette des Beaux-Arts, janvier 1937, p. 57 : « … cette conviction prophétique de la grandeur de Cézanne qu’avait Marion, conviction de plus de cinquante ans en avance sur son temps. Cézanne avait sept ans de plus que Marion, et il semble que celui-ci l’ait considéré un peu comme un frère aîné, comme un héros aussi bien que comme un ami. Mais, même en faisant des réserves sur le faible que Marion a pu avoir pour le peintre, faible né de leur proximité et du dévouement que Marion avait pour Cézanne, le jugement de Marion frappe par sa clairvoyance. » A l’appui de sa thèse, l’auteur cite quelques lettres de Marion à Morstatt, dont, par exemple, celle-ci : « Cézanne travaille toujours rudement et de toutes ses forces à ordonner son tempérament, à lui imposer les règles d’une science calme. S’il arrive à ce but, mon cher, nous aurons des œuvres fortes et complètes à admirer » (Aix, 1868).

47- Sur cet attachement persistant de Cézanne aux balades de sa jeunesse dans la campagne aixoise, on lira les belles pages de Jean-Claude Lebensztejn, dans « Persistance de la mémoire ; note sur la datation des confidences de Cézanne », in Les Couilles de Cézanne, « Carré d’Art », Séguier, 1995, p. 39-79 (surtout p. 51-79). Zola partage avec son camarade de jeunesse le souvenir ébloui des marches et baignades dans une nature sauvage, solaire et parfumée. Son œuvre en conserve le souvenir, comme l’a montré Marcel Girard dans son étude « Les “Baignades” d’Emile Zola », Cahiers de l’Association internationale des Etudes françaises, année 1972, volume 24, p. 95-111.

48- A Henri Gasquet, Paris, 3 juin 1899, Paul Cézanne, Correspondance, établie par John Rewald, Grasset, 1978, p. 270.

49- Sur la formation géologique de la Sainte-Victoire, on pourra consulter, par Gérard Guieu, Jean Ricour et Jacques Rouire, Découverte géologique de Marseille et de son décor montagneux, éditions Jeanne Laffitte, éd. BRGM, 2008 ; et Fernand Touraine, Sainte-Victoire, guide géologique pour non-géologues, Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP), Marseille, s. d.

50- Dans un questionnaire, intitulé « Mes Confidences », publié par Adrien Chappuis en 1973, et daté par lui de 1866-69 (sur cette datation, voir la discussion de Jean-Claude Lebensztejn, « Persistance de la mémoire », in Les Couilles de Cézanne, 1995, p. 38-49), Cézanne, à la demande «Ecrivez une de vos pensées ou une citation dont vous approuvez le sens », répondait par une citation d’Alfred de Vigny : « Seigneur, vous m’aviez fait puissant et solitaire / Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre »(« Moïse », Poèmes antiques et modernes, 1826).

51- Un article de La Provence, du 10 mars 2007, fait état des recherches réalisées par Jean Ricour, Ion Argyriadis et Raymond Monteau, qui ont proposé une nouvelle interprétation tectonique du massif de la Sainte-Victoire : « "Sainte-Victoire, explique Ion Argyriadis,est encadrée de failles verticales en sous-sol. A l'ouest, les failles du massif de Bimont, au sud d'autres failles. De fait, elle apparaît comme une touche de piano gauchie, dont la surface est inclinée vers le nord-est". Et elle se soulève toujours! Les géologues s'en doutaient mais une étude par satellite menée durant la période 1993-2003 par la société ME2i vient d'en apporter la preuve : l'extrémité occidentale de la montagne Sainte-Victoire a été en surrection de 7 mm par an sur cette période. »

52- A Emile Bernard, « Aix, 21 septembre 1906 » ; in Paul Cézanne, Correspondance, établie par John Rewald, Grasset, 1978, p. 327. Cézanne mourra en effet en peignant, un mois plus tard, le 23 octobre 1906.

53- Conversations avec Cézanne, Macula, 1978, p. 55. Les Souvenirs d’Emile Bernard dont publiés en deux parties dans Le Mercure de France du 1er au 16 octobre 1907.

|

|