Conférence prononcée le 10 mars 2004

Mise en ligne : août 2008

LE TABLEAU ET LE MIROIR

Parmi les nombreuses notes que Léonard de Vinci nous a laissées, et qu’on a pris l’habitude de nommer les Carnets, il s’en trouve un certain nombre qui proposent au peintre le miroir pour modèle. C’est ainsi que, jetant quelques remarques en vue d’un traité de la peinture, Léonard prévoit d’écrire un chapitre intitulé : « Comment le miroir est le maître des peintres » (I, 251). Bien que cet ouvrage, comme de très nombreux projets laissés inachevés par le maître, n’ait jamais été publié, il est aisé, semble-t-il, de deviner quel aurait été le contenu de ce chapitre : si le miroir est le maître du peintre, c’est parce qu’il est le plus mimétique de tous les objets, qu’il donne du visible une image fidèle et exacte. Déjà, dans un passage célèbre de La République, Platon rapprochait l’illusionnisme du sophiste, qui sait l’art de faire passer l’ignorant pour savant dans quelque domaine que ce soit, du miroir qui redouble le monde en une image virtuelle, sans épaisseur ni réalité, et de l’œuvre du peintre, qui imite son modèle par un simulacre qui fait illusion. Pourtant, c’est en un autre sens que Léonard, toujours plus proche de l’empirisme aristotélicien que de l’idéalisme platonicien, souligne la parenté du tableau et du miroir. Il n’entend en effet nullement dénoncer par là l’irréalité de l’image, qui fait du tableau un simulacre trompeur. Bien au contraire il prononce l’éloge du miroir, et par conséquent aussi du travail du peintre, qui lui ressemble, pour l’exactitude et la parfaite fidélité de l’image qui se réfléchit en lui. De nombreuses remarques de Léonard, dispersées dans les Carnets, viennent à l’appui de cette interprétation. Par exemple : « Par-dessus tout, le peintre gardera son esprit clair comme la surface du miroir qui emprunte les différentes couleurs des objets qu’elle réfléchit » (II, 276), l’objectivité du miroir, sa clarté et sa distinction étant ainsi données en modèle au regard du peintre. En d’autres endroits, Léonard développe longuement l’analogie du miroir et du tableau : « On doit prendre le miroir pour maître – j’entends le miroir plat – car sur sa surface les choses offrent beaucoup de points communs avec une peinture ; en effet, la peinture, qui est sur un plan, donne l’impression du relief, et de même le miroir plan. La peinture est une surface unie tout comme le miroir ; elle est impalpable, car ce qui semble rond et détaché ne se peut entourer avec les mains ; ainsi du miroir [l’image virtuelle de la sphère, ce fruit par exemple, trompe l’œil et laisse croire qu’on peut la saisir ; mais ce désir est déçu et la main ne rencontre qu’une plate peinture]. Miroir et peinture présentent les images des choses baignées de lumière et d’ombre, continue Léonard. L’un et l’autre semblent se prolonger considérablement hors du plan de leur surface. Et comme tu sais que le miroir te montre des objets distincts grâce à des contours, des ombres et des lumières, et qu’en outre tu disposes parmi tes couleurs d’ombres et de lumières plus puissantes que les siennes, il est certain que ta peinture, si tu sais bien la composer, fera également l’effet d’une chose naturelle vue dans un grand miroir » (II, 252). La leçon semble claire : le miroir enseigne au peintre le réalisme et l’objectivité. En ce sens, Léonard est bien un homme de son temps, c'est-à-dire un homme de la Renaissance. A la fin du XIVème siècle, Cennino Cennini, un peintre qui fut l’élève d’Agnolo Gaddi, lui-même élève du grand Giotto, écrivait dans son Livre de l’art (un manuel de recettes plutôt qu’un traité théorique) : « Giotto changea l’art de peindre. Il le fit passer de la manière grecque à la manière latine, celle des Modernes » (chap. I). Et en effet, tandis que les peintres byzantins représentent le Christ, la Vierge et les saints dans l’or surnaturel de l’éternité, Giotto substitue à ce fond d’or un azur qui évoque le jour impeccable qui éclaire la Toscane et l’Ombrie ; aux visions mystiques de Byzance il substitue le paysage de la terre où marchent les hommes ; à l’au-delà il substitue l’en-deçà. Pour Cennini, comme pour Giotto son maître, le royaume du peintre est tout entier de ce monde. La « manière latine », qui définit la qualité du regard des « Modernes » (par opposition à la barbarie de l’époque « gothique »), propose ainsi pour modèle à l’artiste ce monde visible et naturel, tel qu’il s’offre à notre vue (et ce sera la tâche de la perspective, dont la géométrie est précisément mise au point dans la seconde moitié du quinzième siècle, de représenter correctement ce point de vue), ou tel encore qu’on le voit réfléchi dans un miroir, maître d’exactitude et d’objectivité. Dans la première moitié du XVIIIème siècle, un peintre italien imagine une allégorie de la Peinture au travail : une jeune femme généreusement décolletée, les vêtements en désordre par l’effet de l’enthousiasme, un masque au bout d’une chaîne d’or curieusement posé sur sa tête (cet attribut, selon l’Iconologia de Cesare Ripa – 1593 – marque la soumission de la peinture au principe de l’imitatio ; la négligence avec laquelle il est ici porté signifie la libération du génie envers les servitudes de l’imitation), s’inspire, non du spectacle de la nature, mais de son reflet dans un miroir que lui tient un putto, personnification de l’ingenio ou de l’inspiration.

Cette interprétation pourtant ne saurait vraiment nous satisfaire. En effet, si la leçon du miroir est celle du réalisme et de l’objectivité, alors il faut bien reconnaître que Léonard est le premier à ne pas respecter ses propres préceptes. Rien de moins réaliste en effet que ces figures de songes surgies de la brume, ces androgynes souriants qui nous regardent en pointant d’un index mystérieux un lieu qui se trouve hors du champ du tableau, donc un au-delà du visible, ces anges énigmatiques et si peu terrestres qu’on dirait venu d’un autre monde et qui nous adressent des signes incompréhensibles depuis l’espace imaginaire du tableau, dont nous sépare le verre protecteur et où nous ne pouvons les rejoindre. Le dernier chef d’œuvre de Léonard est une créature incertaine au sourire indéchiffrable et qui semble nous dissuader de la regarder en nous indiquant de l’index un lieu indéterminé puisqu’il se situe en dehors du tableau (Louvre).

Figure 1: Léonard de Vinci, Saint Jean Baptiste, 1513-16, Louvre

Message ésotérique de cet index pointé, qui fait songer à la langue des sourds-muets, cette langue gestuelle que Léonard, dans les Carnets, propose en modèle au peintre pour l’invention d’attitudes expressives et frappantes. Selon des témoignages contemporains, il s’agit de saint Jean Baptiste, le Précurseur qui baptise au seuil du désert, qui s’efface pour qu’un autre apparaisse, qui décline, selon le mot de l’Evangile, pour que le fils de Dieu croisse (Jean III, 30 : « Illum opportet crescere, me autem minui »). Telles Jean-Baptiste, les figures de Léonard se dressent toujours au seuil de l’au-delà comme le Sphinx au seuil du désert, elles semblent annoncer l’imminence d’une épiphanie de l’invisible. Si les « Modernes », comme l’écrivait Cennini, tournent leur attention vers les phénomènes de ce monde, Léonard, quant à lui, rêve d’un ailleurs peuplé de sphinx souriants et muets flottant dans un paysage de montagnes et de brumes. Etrange miroir que ce théâtre du songe, miroir magique et fantastique, comme on en rencontre souvent dans les romans et les contes du Moyen Age, mais certainement pas miroir optique et objectif. Baudelaire, qui fut le plus grand critique d’art de son siècle et dont le regard était infaillible, ne s’y est pas trompé. On lit en effet, dans le quatrain des Phares qui évoque l’art de notre peintre :

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,

Où des anges charmants, avec un doux souris

Tout chargé de mystère, apparaissent dans l’ombre

Des glaciers et des pins qui ferment leur pays

Baudelaire devine, dans la peinture de Léonard, comme une invitation au voyage, pour reprendre l’un des motifs les plus chers du poète, un voyage en effet bien baudelairien puisqu’il n’atteindra jamais son terme, le pays auquel cet art nous fait rêver étant inaccessible et clos, « fermé » par les glaciers et les pins. Il apparaît alors que le miroir que Léonard propose pour paradigme au tableau n’est pas celui, exact et mécanique, de la catoptrique, mais un miroir plus spirituel et plus intérieur, le miroir de Mémoire – ces figures émergent de l’ombre comme un fragment venu du passé – ou le miroir de Conscience, mais une conscience flottante, incertaine et auréolée d’inconscience et de ténèbres. Freud n’aurait sans doute pas consacré une étude à Léonard de Vinci (Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, 1910) s’il n’avait pressenti l’étroite parenté de cette œuvre avec les images du rêve. Dans la querelle qui oppose, dans la première moitié du XVIème siècle en Italie, les artistes au sujet de l’excellence relative des arts (le Paragone), Léonard de Vinci, soucieux de montrer que la peinture est sans rivale, oppose le travail pénible et physique du sculpteur (« le sculpteur a le visage tout enduit et enfariné de poudre de marbre, semblable à un boulanger, et il est couvert de petites écailles comme s’il avait neigé sur lui ; son logis est sale et plein d’éclats et de poussière de pierre ») au travail intellectuel et noble du peintre (« le peintre est assis très à l’aise devant son œuvre, bien vêtu, agitant un pinceau léger avec des couleurs agréables, et il est paré de vêtements à son goût, et son logement est propre et rempli de belles peinture, et souvent il se fait accompagné par la musique ou la lecture d’œuvres belles et variées, qu’il écoute avec beaucoup de plaisir, sans être gêné par le bruit des marteaux ou par d’autres fracas »). C’est dans ce contexte, revendiquant son appartenance aux arts libéraux, nobles, et se différenciant avec mépris des arts mécaniques, serviles, que Léonard affirme que la peinture est un art intellectuel, une activité théorique et toute spirituelle, una cosa mentale. Et c’est précisément parce qu’elle sont des « choses mentales », visions du rêve ou apparitions de l’au-delà, que ces images fascinent. Léonard remarque souvent comment un miroir coloré communique sa couleur aux objets qu’il reflète : « L’image que réfléchit le miroir participe de la couleur de ce miroir » (II, 196). L’image virtuelle n’est donc pas objective, mais imprégnée de l’humeur qui colore l’âme réfléchissante, elle est subjective au contraire. Le miroir sur le modèle duquel Léonard souhaite que le peintre travaille, c’est celui de l’esprit. En ces temps imprégnés de néoplatonisme (même si, nous l’avons vu, Léonard est plutôt proche de l’empirisme aristotélicien), la comparaison entre l’âme, qui possède la puissance de la réflexion, et le miroir, est une figure répandue. Depuis le Moyen Age, les peintres ont coutume de représenter allégoriquement le « connais-toi toi-même » socratique par une jeune femme, la Prudence ou la Sagesse, se regardant au miroir (Giotto, chapelle de l’Arena à Padoue, parmi les Vertus) ; et Platon lui-même, dans un célèbre dialogue de jeunesse (le Premier Alcibiade), compare les deux partenaires de l’entretien philosophique à deux miroirs qui se réfléchissent l’un l’autre, chacun offrant à l’âme de l’autre l’occasion de se penser et de se connaître. Ainsi les tableaux de Léonard présentent à l’âme un miroir en lequel elle peut discerner les fantômes qui la hantent. « Chose mentale », la peinture est un art spéculatif. Le miroir de peinture est miroir spirituel, Speculum spirituale selon le titre de nombreux traités de mystique ou de théologie depuis le XIIIème siècle et pendant la Renaissance.

Léonard n’invente rien : bien avant le XVIème siècle, le miroir était déjà la métaphore de la conscience comme de la science, et l’on nommait au Moyen Age Speculum naturae, ou Speculum historiae, des traités exhaustifs – le mot « encyclopédie » n’apparaît qu'à la Renaissance – qui faisaient la somme des curiosités de la nature créée, ou qui racontaient l’histoire du monde, depuis sa création divine jusqu'à nos jours. Cet immense savoir étant tiré, par exégèse allégorique, du texte biblique plutôt que de l’expérience, la Bible paraissait alors, aux yeux des hommes de ce temps, la source de toute encyclopédie et comme le miroir des miroirs, speculum speculorum. Et puisque le tableau lui-même est miroir, il ne faut pas nous étonner si les peintres cherchaient à imaginer une image maximale qui serait comme le reflet de la science infinie qui est en Dieu. Léonard lui-même remarquait comment « la pupille est un miroir concave » (I, 251-252). Or, l’on fabriquait bien des miroirs, non concaves, mais convexes, aussi nommés « œil de sorcière », susceptibles de fournir au peintre une merveilleuse image du savoir infini qui se totalise dans l’âme du Dieu vivant. Il appartenait à Jan van Eyck, peintre brugeois qui travaillait dans la première moitié du XVème siècle à la cour de Bourgogne, pour Philippe le Bon, de réaliser un tel tableau.

Figure 2 : Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini, 1434, Londres

Le portrait des époux Arnolfini est achevé en 1434, comme il est inscrit au-dessus du miroir de sorcière qui est accroché sur le mur du fond, très exactement dans le centre perspectif de la composition, au point de convergence des lignes de fuite. On lit encore, d’une écriture ornée, celle d’un bon artisan fier de montrer sa virtuosité : « Jan van Eyck fuit hic ». Le peintre témoigne avoir été présent au mariage de Giovanni Arnolfini, un marchand de drap madré et retors que l’on nommait encore « Arnoul-le-Fin » , et de Giovanna Cennami, venue comme son époux de Lucques, tous deux installés à Bruges où prospérait alors le commerce des plus somptueuses étoffes. En ce temps-là, la présence d’un prêtre n’était pas nécessaire pour que soit accompli le sacrement du mariage, il suffisait d’un témoin, et c’est le peintre lui-même qui se porte ici témoin pour ses deux modèles. Dans cette oeuvre « encyclopédique », Jan van Eyck a enfermé tout le destin de l’humanité, tout comme, aux yeux de Dieu, la totalité de l’histoire future était déjà présente dans le destin du premier couple, celui d’Adam et d’Eve. L’unique bougie sur le lustre de cuivre est la chandelle du mariage, brautkerze, portée à l’église quand le mariage s’y célébrait, ou mise en évidence dans la maison des époux, quand le mariage était privé. Du côté de l’époux, quatre pommes sur le coffre et le rebord de la fenêtre rappellent la tentation et le premier péché. Du côté de l’épouse, le lit, à l’époque compendium de la condition des hommes, puisque sur le lit l’enfant naissait, l’adulte s’accouplait et le vieillard agonisait. Au fond, tout près de la coiffe blanche de Giovanna, une petite statue sculptée dans le bois représente sainte Marguerite, reconnaissable au dragon qui vient se coucher à ses pieds : les femmes l’invoquaient pour que leur soient épargnées les souffrances, souvent mortelles, de l’accouchement. Toute la vie de ce couple est ainsi contenue comme en puissance dans cette chambre symbolique, de la naissance à la mort, en passant par la promesse de la descendance. Sur le mur du fond, entre le chapelet aux perles de verre et le petit balai suspendu, entre la piété qu’on doit à Dieu et les soins de la maison qu’on doit aux hommes, van Eyck a placé cet extraordinaire miroir convexe, cet œil globuleux qui semble regarder les époux qui lui tournent pourtant le dos. Il est entouré de dix scènes de la Passion du Christ, comme si ce drame essentiel dessinait l’horizon indépassable au sein duquel se joue toute vie humaine. On comprend que cette chambre est un temple, une allégorie de la condition des hommes, et c’est parce que son sol est sacré qu’il faut se déchausser pour en franchir le seuil, ce seuil que garde le petit chien d’intérieur, tourné vers l’intrus, ou vers le témoin, que bénit, à moins qu’elle ne l’éloigne, la main droite de Giovanni. Toute la scène se redouble en s’inversant sur la surface du miroir, déformée par les coordonnées curvilignes de ce volume convexe : on y discerne distinctement (on dit que Jan travaillait en s’aidant d’une loupe) Giovanna et Giovanni, le coffre avec les pommes, la fenêtre et le lit, le lustre suspendu aux poutres de la charpente ; mais on voit aussi deux minuscules personnages, que regardent les époux, puisqu’ils se trouvent devant eux, mais que nous ne voyons pas au premier plan puisqu’ils se trouvent non dans le tableau mais, comme nous, devant le tableau. L’un, la tête recouverte d’un bonnet rouge, est sans doute le peintre lui-même faisant face à ses modèles et composant son tableau (qu’on pense à l’autoportrait au turban rouge, ou bien encore à la petite figure au même couvre-chef rouge sur le bouclier de saint Georges, sur La Vierge au chanoine van der Paele, Bruges, 1436) ; l’autre, devant laquelle le peintre s’efface et abandonne sa place, ne peut être que notre propre reflet : ne faisons-nous pas à notre tour face au tableau, comme le peintre face à ses modèles dans le temps de son travail, ne substituons-nous pas, en contemplant ce tableau, notre œil au sien, adoptant à notre tour le point de vue qui fut celui du peintre il y a près de six siècles ? Il est naturel que notre image vienne se déposer dans le fond du miroir, puisque nous lui faisons exactement face. En inscrivant ainsi notre reflet, comme le sien propre, dans l’anneau fatal du miroir, Jan van Eyck nous inscrit également, tout comme les deux époux qui entrent dans une vie nouvelle, dans l’horizon indépassable de la naissance et de la mort. Ce tableau de format moyen (82 x 60 cm) est en vérité immense puisqu’il contient toute l’humanité, passée, présente et avenir, fraternellement réunie dans le mystère de la passion de Jésus-Christ.

Figure 3 : Jan Van Eyk, Les époux Arnolfini, 1434, Londres (détail)

Seul un Dieu peut s’élever à une telle omniscience, une telle omnivoyance, et le miroir qui forme la clé de voûte du mariage des Arnolfini est véritablement l’œil de Dieu devant lequel paraîtront toutes les créatures le jour du Jugement. En 1453, donc dix-neuf ans après que Van Eyck eut fini son tableau, le cardinal Nicolas de Cues, personnage considérable de la catholicité et qui milite inlassablement en faveur de la paix dans cette période de trouble qu’on nomme aujourd’hui la « Pré-Réforme », rédige un petit ouvrage intitulé Traité de la vision de Dieu. Pour faire comprendre à ses lecteurs (les moines du monastère de Tegernsee, en Bavière, qui avaient l’affection toute particulière du cardinal) comment tous les hommes, en leur diversité, se rassemblent dans le regard de Dieu, il prend l’exemple d’un tableau aujourd’hui perdu de Rogier van der Weyden, l’un des continuateurs de l’art fondateur de Jan van Eyck : « Je n’ai trouvé en l’art humain rien de plus propre à mon dessein pour faire comprendre les choses hautes et excellentes qu’un tableau fait si artistement qu’il semble regarder autour de lui. Et ce tableau représente celui qui voit tout […] Vous l’attacherez à l’endroit où il vous plaira, et vous vous mettrez tous à l’entour, ni trop loin ni trop près, dans la proportion convenable, puis vous jetterez la vue sur lui. Il semblera à chacun de vous, en quelque côté qu’il soit situé, que cette image le regarde seul. Et vous admirerez comment il peut se faire qu’elle tourne son regard tout à la fois sur tous en général, et sur tous en particulier » (Œuvres choisies, éd. M. de Gandillac, Aubier, 1947, p. 376-377). Et dans une lettre contemporaine à l’abbé du monastère de Tegernsee, il commente ainsi sa trouvaille : « J’ai montré, d’après un tableau que je possède et qui représente un visage regardant à la fois tout le monde et chacun individuellement, comment l’expérience sensible elle-même peut nous conduire à la théologie mystique en nous montrant intuitivement que la vision infinie voit tout ensemble et de la même façon chaque être à part, et qu’elle les embrasse chacun pour sa part avec un amour et un zèle si total qu’il apparaît à chacun que Dieu n’a de soin que pour lui et qu’il faut une révélation pour croire que les autres sont l’objet des mêmes soins » (368-369). De nombreuses Saintes Faces, comme celles-ci aujourd’hui perdue par Rogier de la Pasture, ont en effet un regard fixe et hypnotique que le peintre a pris soin de disposer de telle façon que le spectateur ait le sentiment d’être suivi du regard quand il tourne autour du tableau. Ainsi pouvons-nous évoluer devant un miroir, en gardant les yeux fixés sur lui : il nous retourne notre regard, et nous voit tout autant que nous le voyons. Si le Cusain avait connu le double portrait des époux Arnolfini, peint par Jan van Eyck près de vingt ans plus tôt, il aurait trouvé dans ce tableau une autre confirmation de la similitude symbolique qui réunit les choses visibles aux vérités invisibles, l’expérience sensible à la théologie mystique, et la sphéricité d’un miroir à la toute-puissance divine. A la fin du XVème siècle (vers 1470), Hans Memling, brugeois comme son maître Jan, commence sa carrière par un coup d’essai qui est un coup de maître, et qui le fait instantanément connaître de tous les grands amateurs (il a trente ans, et c’est l’œuvre la plus ancienne qu’on suppose de sa main) . Le panneau central du triptyque que conserve le musée de Gdansk montre la scène apocalyptique du Jugement dernier. La composition est traditionnelle : le Christ, entre le lys et le glaive, la Charité et la Justice, trône au sommet d’un arc-en-ciel, la Vierge à sa droite, le Baptiste à sa gauche et, répartis de part et d’autre, les douze apôtres. En bas, appelés par la trompette des anges, les ressuscités sortent des entrailles de la terre et sont pesés par saint Michel archange : les âmes légères sont rejetés vers les enfers, tandis que les âmes graves, qui ont du poids, sont conduites, sur le volet gauche, vers le paradis où les attend saint Pierre. Le Christ pose les pieds, marqués des stigmates, sur le globe du monde, un miroir doré et sphérique dont le reflet rassemble confusément ce que le Jugement sépare : le ciel et la terre, les hommes et les saints, les réprouvés et les élus. Mais ce globe du Jugement se redouble lui-même sur le plastron de la cuirasse d’or de l’archange : sur cet autre miroir, on discerne encore le fléau de la balance, le bâton de Justice et les silhouettes qui se dressent sur la terre désolée et sont emportées par un verdict sans appel. Le miroir de Van Eyck laissait entendre que ces deux bourgeois, qui paradent peut-être avec trop de complaisance sur le devant de la scène, seront un jour jugés par le Tout Puissant qui les voit à leur insu. Memling montre cette scène finale en laquelle vient se résoudre l’histoire des hommes, et l’engloutissement de l’humanité tout entière dans le miroir de la justice divine. Dans le miroir de la Sainte Face apparaît le regard d’un Juge tout-Puissant, et le Speculum spirituale et aussi Speculum Iustitiae.

Une vingtaine d’années après le traité du cardinal, le flamand Jérôme Bosch propose à son tour une allégorie de l’omnivoyance du Juge suprême . Exécuté dans le dernier quart du XVème siècle, la table des Sept péchés capitaux représente dans les quatre angles les quatre fins dernières, Mort et Jugement dernier en haut, Enfer et Paradis en bas. Au centre, un grand cercle en lequel sont inscrits, en sept compartiments distincts, les sept péchés capitaux (en partant de l’image du bas et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre : Ira, Invidia, Avaritia, Gula, Accidia, Luxuria, Superbia), figure l’œil de Dieu : les péchés capitaux se réfléchissent sur la cornée, l’iris est coloré par les rayons de la lumière surnaturelle irradiée par la pupille, où l’on discerne la silhouette du Ressuscité, surgissant du tombeau et montrant ses plaies (« Homme de douleurs »). Le motif du miroir dont Van Eyck fut l’inventeur se trouve ici isolé, augmenté et développé, et cette roue de Fortune où se joue le sort de la créature, entre damnation et rédemption, devient l’unique objet du tableau. Deux inscriptions empruntées à la Bible, en haut et en bas, rappellent l’importance accordée à la vue dans l’économie du Salut : « C’est une nation aux vues courtes », dit Yahvé de son peuple infidèle ; et, décidé à la châtier : « Je vais leur cacher ma face et je verrai ce qu’il adviendra d’eux ». Chez Nicolas de Cues également, Celui qu’il nomme « le dieu caché » échappe aux regards de ceux qui, selon la parole d’Isaïe, ont des yeux pour ne pas voir. La créature, entraînée par les sept péchés qui sont autant de pièges dans les mains du Diable, se rend aveugle et manque Dieu. Le peintre, qui est le maître de la vue, nous enseigne à voir notre destin avec lucidité en ce miroir du rachat. Sous la figure du Ressuscité, centre de toute Espérance, Jérôme Bosch à inscrit, dans le cercle d’or qui entoure la pupille : « Cave, cave, dominus videt ; prends garde, prends garde, Dieu te voit ». La même inscription ne serait pas déplacée sous le miroir des Arnolfini. Il suffit ici de tourner ses regards vers la sainte face pour échapper à l’attraction du péché, comme il suffit inversement de céder au Diable pour se détourner à jamais du Salut.

Figure 4 : Bosch, Les sept péchés capitaux, c. 1480, Madrid

Globe du monde ou œil de Dieu, la ronde des sept péchés déprave le regard de la créature dévoyée et oppose son aveuglement à l’omnivoyance divine. A l’opposé de la vision synthétique de Dieu, qui, selon les mots de Nicolas de Cues, « tourne son regard sur tous en général et sur chacun en particulier », la perspective de la créature est partielle et limitée : par une fatale cécité, elle ne considère que son propre point de vue et ignore celui des autres. Sur ce double portrait du prêteur et de sa femme par Quentin Metsys , qui nous montre le destin du couple une bonne dizaine d’années après le jour heureux du mariage, l’homme aux mains crochues n’est plus attentif qu’aux écus sonnants et trébuchants qu’authentifie sa balance, tandis que sa bourgeoise épouse détourne le regard du livre saint, où l’on distingue une Vierge à l’enfant, pour céder à l’attrait de l’or. Tandis que les objets posés sur l’étagère composent une nature morte de Vanité, les deux regards fascinés manquent d’autres regards qui brillent dans les marges : les passants dans la rue par la porte entrebâillée, et surtout cette inquiétante figure qui, près de la fenêtre, épie le manège des avares. C’est un miroir convexe qui nous en renvoie l’image, l’un de ces miroirs que l’on place dans les boutiques des orfèvres pour surprendre les intentions des chalands malhonnêtes . Mais ici, c’est le propriétaire, et non le voleur, que le miroir trahit. La justice divine y retrouve son compte – celui qui se convertit à l’or se divertit de Dieu – mais le miroir de Metsys n’est pourtant plus celui, théologique et totalisant, de Jan van Eyck : le miroir du peseur d’or ne rassemble pas en Dieu, il divise au contraire les regards séparés et envieux les uns des autres, il ne symbolise pas l’omnivoyance divine, il lorgne au contraire dans les marges et louche pour scruter des perspectives dérobées, il ne rassemble pas le destin des hommes dans une vision synthétique, il juxtapose des regards biaisés, fascinés par un leurre et condamnés à toujours manquer le Dieu de vérité. A l’époque où Jan van Eyck imaginait le miroir convexe de la chambre des Arnolfini, on commençait de concevoir des systèmes de projections qui permettaient de projeter sur une sphère les données cartographiques accumulées depuis le XIIIème siècle dans la réalisation des « portulans ». Selon un témoignage contemporain, Jan van Eyck lui-même réalisa une semblable mappemonde : « Il a peint pour Philippe le Bon une représentation orbiculaire du monde que l’on tient pour l’ouvrage le plus parfait de notre temps ; on y distingue non seulement les localités et les sites des continents, mais aussi, en les mesurant, les distances qui séparent les localités les unes des autres » (1456, témoignage de Bartolommeo Facio, historien et secrétaire d’Alphonse V d’Aragon, roi de Naples). Pour réussir une telle totalisation de l’imago mundi, il faut au préalable mettre au point une technique de projection qui transporte le globe terrestre sur la feuille plane de l’atlas ou sur le panneau du tableau. Le procédé est inverse, mais semblable, à celui que met au point Van Eyck sur le miroir des Arnolfini, puisqu’il transporte cette fois la perspective euclidienne de la chambre nuptiale dans les coordonnées curvilignes du miroir de sorcière. Cependant, la difficulté de cette opération, qui entraîne nécessairement de monstrueuses anamorphoses, mesure exactement la distance infinie qui sépare le regard du Créateur de celui de sa créature : Dieu voit toujours à la fois les six côté du cube et la face cachée de la lune, là où l’homme n’en voit que trois et la seule moitié de notre satellite qui se tourne vers la terre. Et c’est bien cette infirmité de la vision humaine qui est le véritable sujet de la composition de Jérôme Bosch (et peut-être même de son œuvre tout entier).

Considérons en effet, parmi les sept péchés capitaux, celui de l’Orgueil, ou Superbia. On reconnaît grossièrement la mise en scène des époux Arnolfini : une chambre dans un intérieur flamand, la fenêtre et la pomme sur la gauche, un mobilier de bois sculpté, un chat qui a remplacé le petit chien, enfin le miroir convexe.

Figure 5 : Hiéronymus Bosch, Les sept péchés capitaux, c. 1480, Madrid. Détail : l'Orgueil

Pourtant, le sens de l’image est exactement inversé. Le miroir n’est plus l’œil de Dieu en lequel vient s’inscrire le destin de chacun, il est un leurre tendu à la coquette par un Diable travesti, portant la même guimpe que sa victime et insinuant ainsi une inquiétante ou grotesque étrangeté dans la familiarité apparente du double spéculaire : je crois reconnaître mon visage dans le cercle du miroir, mais n’est-ce pas plutôt un Diable qui a emprunté ma ressemblance et qui me regarde fixement ? Ne disait-on pas autrefois aux enfants qu’à force de faire des grimaces devant le miroir, ils finiront par voir surgir le Diable ? Sur l’Enfer du Jardin des Délices, le grand triptyque de Bosch que conserve le musée du Prado (1503-1504), une jeune femme entièrement nue est la proie d’un Diable noir mi homme mi loup qui porte sur son corps tendre ses pattes filiformes. Devant elle, un démon accroupi tourne vers elle son postérieur, en fait un miroir convexe où se distingue nettement le reflet de la jeune damnée aux paupières closes. Quant au couple des Arnolfini, réunis dans la bénédiction du mariage, il est maintenant, sur le théâtre de Superbia, désuni : la coquette est exclusivement occupée de sa seule image tandis que le galant, dans la pièce attenante, se perd également dans la contemplation de son propre reflet. Le miroir du Salut semble ainsi bien improbable puisque Dieu n’y est présent que lorsque nous lui tournons le dos, comme sur le tableau de Van Eyck, et que le Diable seul s’y montre quand nous lui faisons face, comme sur le tableau de Bosch. A la communion fraternelle de tous les hommes dans le mystère de Jésus-Christ, qu’évoquait magnifiquement le miroir du maître de Bruges, que promettait la méditation humaniste du cardinal de Cues, succède, dans le miroir du maître de Bois-le-Duc, la malédiction d’une humanité vouée à la solitude, chacun, abîmé dans la contemplation de son image, ne s’occupant que de lui.

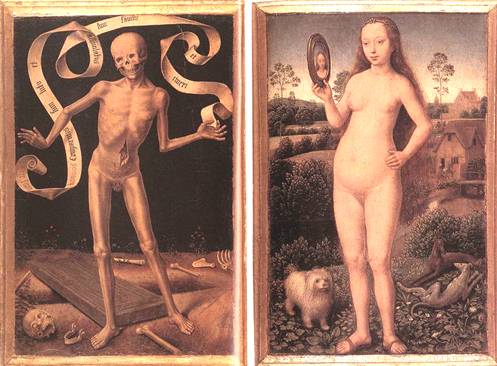

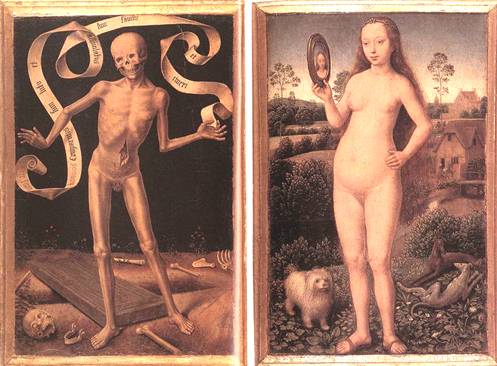

Le motif de la coquette au miroir, dame à sa toilette envoûtée par son image et demeurant aveugle au néant qui, dans le trou du miroir, la regarde et la juge, est appelé à une extraordinaire fortune. Le fou ne serait plus fou s’il se voyait fou, et ne se laissait pas tenter par la vanité de s’imaginer sage. La morale sentencieuse et volontiers conformiste, en outre violemment misogyne, du poème populaire que Sébastien Brant publie à Bâle à l’occasion du carnaval de 1494, La Nef des fous, reprend volontiers cette leçon. Sur l’illustration du chapitre 60 un fou, le bonnet d’âne sur les épaules, souriant à son reflet, touille la marmite sans voir ce qu’il fait. Brant commente : « Sans oublier jamais/La bouillie pour les fous/Je tiens à mon miroir/Car je suis bien le frère/De Jeannot bourricot/Et les oreilles d’âne/Sont marques de famille ». Et sur l’illustration du chapitre 92, une femme, vénérant son image au miroir, ne voit pas que le Diable en profite pour la porter sur le grill et attiser le feu de son Orgueil (le chapitre est en effet consacré à brocarder la fatuité et l’aveuglement de l’Orgueil). L’illusion du miroir consiste en ceci qu’il éblouit en exhibant une apparence et refoule par là même une terrible vérité que nous ne voulons pas connaître. La femme au miroir, qui fut au Moyen Age une allégorie de la Prudence, ou de la Sagesse, celle, socratique, qui convertit le regard de l’âme en son intériorité et la conduit à se connaître elle-même, devient alors, dès la fin du XVème siècle, l’image de la folie ou du péché, celui de la Volupté ou de la Luxure. La courtisane qui se farde le museau rit de se voir si belle en ce miroir, et reste aveugle devant la mort qui se cache sous le masque. Sur l’autel portatif de Strasbourg , un petit polyptyque que peint Memling dans les dernières années du XVème siècle, une jeune femme, la longue chevelure dénouée et les pieds chaussés de cothurnes, signes traditionnels de la vie dissolue des courtisanes, nue dans une nature païenne, admire sa beauté dans un miroir ovale. A ses pieds, une levrette adopte, sous les yeux d’un lévrier, une attitude obscène et sans ambiguïté, commentaire bestial de la rêverie à la fois érotique et narcissique où s’abîme la jeune femme. Faisant la paire avec cette image de la concupiscence, Memling a imaginé une représentation saisissante de la Mort, inspirée des gisants de la sculpture funéraire, spectre aux orbes vides et ricanant terriblement, corps intermédiaire entre vie et mort, en voie de décomposition : « Ecce finis hominis. Comparatus sum luto et assimilatus sum favile et cineri : Je suis la fin dernière de l’homme. On me compare à la boue et je suis semblable à la cendre ».

Figure 6 : Memling, autel portatif de Strasbourg, fin XVe siècle : la Mort et la Luxure

Les deux font bien la paire, le masque de la luxure abusée par le miroir et le néant de la Mort sont comme le recto et le verso d’une même énigme, celle de la condition des hommes. Dans une nature encore plus verdoyante et païenne encore que celle imaginée par Memling, Hans Baldung Grien imagine en 1510 cette allégorie des trois âges de la femme : l’enfant encore dans les limbes devient, selon le grand cycle des métamorphoses ordonné par Dame Nature, cette Vénus au miroir qui lisse ses boucles blondes ; la Mort s’apprête à saisir la Vive, survenant dans son dos et substituant bientôt, mais trop tard, dans le miroir son horrible faciès au visage souriant de la jeune fille. Une vieille femme détourne de sa main droite le sablier que brandit la Camarde, et de la main gauche tourne le miroir vers la Mort imminente, pour prévenir la jeune oie de l’imminence du péril. Cette leçon de Vanité peut aussi bien être transférée à la chambre pourtant sainte où Jan van Eyck avait inscrit le destin des époux : alors, prenant le miroir en main, celui-là même qui les regardait sans qu’ils le voient, les époux devineront, dans le cercle devenu maléfique, non la bénédiction nuptiale d’un dieu Tout-Puissant, mais l’image de leur mort prochaine et l’aveu terrifiant du néant qui les attend. Laus Furtenagel fait en 1527 le portrait du grand peintre Hans Burgkmair et de son épouse . Tous deux nous regardent d’un air mélancolique, la mine défaite, mais dans le miroir convexe que tient d’une main la femme, ce n’est pas leurs images qui leur sont retournées, mais deux têtes de mort qui ricanent confusément et les regardent depuis l’au-delà.

Figure 7 : Lucas Furtenagel, Portrait de l'artiste avec son épouse, 1527, Vienne

Le miroir ouvre dans l’espace un corridor fantastique qui donne sur l’au-delà, et le mort profite de cette brèche pour se saisir du vif. Au début du XVème siècle, le thème de la danse macabre, qui se répandait en Europe depuis les grandes épidémies de peste, annonçait le miroir fantastique où le mort retourne au vif son visage décomposé. Il ne s’agit pas, comme on le dit souvent, d’une danse de Mort, mais de la danse des morts, chaque mort étant aussi individualisé que le vivant qu’il entraîne dans sa sarabande (c’est au contraire la Mort en général que Memling a représentée sur le polyptyque de Strasbourg). La danse fait se succéder les couples du mort et du vif, le premier étant l’image réfléchie du second dans le miroir du temps : le mort montre au vif l’aspect repoussant de ce qu’il sera tout à l’heure et le vif voit dans le mort sa figure d’outre-tombe, tel son double dans un miroir fantastique. Ce mort est donc un mort qui, par une anticipation renversante, se retourne contre le vif qu’il fut, en surgissant de l’avenir invisible, et non l’allégorie de l’universelle Mort. En l’entraînant dans la danse, le mort invite le vif à se connaître lui-même, à réfléchir son néant en son jumeau terrifiant. Guyot Marchant, qui publia en 1485 des gravures sur bois qui s’inspiraient des scènes de la célèbre danse macabre, achevée en 1425, qu’on voyait à Paris au cimetière des Innocents, intitulait justement son ouvrage : Le Miroir salutaire. En ce miroir en effet, le vif s’effraie de se savoir si mort, et songe à son salut. Ainsi s’opposent, comme deux images symétriques et inverses, le miroir de vanité où s’aveuglent Luxure ou Orgueil, et le miroir salutaire qui réfléchit le néant de la créature et convertit son regard vers le Créateur.

Ce mystère de la conversion, qui transforme miraculeusement le néant de la mort dans l’épiphanie du Dieu du Jugement, qui fait se coïncider incompréhensiblement deux infinis pourtant opposés, nul ne l’a représenté avec autant de gravité et de profondeur que le peintre de Lunéville qui fut l’une des plus grandes redécouvertes du XXème siècle (1935, Les Peintres de la réalité à l’Orangerie des Tuileries) : Georges de la Tour. La courtisane qui se perd au miroir, maintenant rédimée par l’événement fulgurant (le « Mémorial » de Pascal commence par le mot « Feu ») de la conversion, est devenue la Marie-Madeleine de l’Evangile. Georges de La Tour choisit de la représenter méditant l’événement qui l’élève à la sainteté. Sur la Madeleine pénitente dite « Fabius » (vers 1630), la convertie médite le mystère de sa seconde naissance . Elle touche de la main gauche un crâne posé sur un Bible, accessoires traditionnels de la cellule de l’ascète. Le Livre des livres est ainsi fermé par le poids de la Mort, et les doigts de la sainte, par ce contact avec la tête osseuse, prennent l’empreinte du néant où se résoudra toute créature.

Figure 8 : Madeleine pénitente, dite Madeleine Fabius, 1635, Washington

La scène vaut pour un memento mori : comme sur les nombreuses natures mortes qu’on peignait à l’époque, qu’on nommait encore des « Vanités », où figuraient également le crâne avec le Livre, le peintre nous rappelle qu’il va falloir mourir. Pourtant, la leçon des ténèbres ne s’achève pas sur ce verdict désespérant. La Madeleine ne désespère pas : la tête appuyée sur sa main droite, dans la pose que l’iconographie traditionnelle attribue au penseur, mais aussi à l’allégorie de la Mélancolie, la Madeleine pense. Et sa méditation métaphysique lui ouvre le chemin du Salut. Son regard, diverti du crâne comme de la Bible, se convertit vers le miroir, objet cette fois très inhabituel dans la chambre de la recluse, et qu’on rencontre plutôt, d’ordinaire, dans le boudoir de la pécheresse. Le miroir de Vanité, dans lequel la courtisane admirait sa beauté avant que Dieu ne s’empare d’elle, est devenu miroir de méditation, instrument d’un réflexion silencieuse (la main qui supporte le menton vient aussi clore les lèvres), intense et essentielle. Entre la Madeleine et le miroir, occultée par le crâne, la flamme d’une chandelle promet la vie éternelle, comme la petite lampe à huile qui brûle toujours au centre du sanctuaire et qui rappelle, au fidèle qui lui consacre sa vie, la présence rédemptrice du Dieu vivant. La méditation de la Madeleine commence par la Mort qui clôt le Livre du Rachat et voue la créature au néant. Elle se prolonge dans l’exercice de la pensée, passant ainsi de la misère de l’homme à sa grandeur, par le trait entrelacé des deux bras, du torse et de la nuque inclinée, qui dessine le chiffre de l’infini. Elle se transporte enfin par la vue dans le miroir de méditation qui réfléchit la flamme de la vie éternelle et indique ainsi à la repentie le chemin du salut. La Madeleine est surnaturellement illuminée par cette Grâce qui la sauve : le dispositif est agencé de telle manière qu’elle voie sur le miroir inclinable, non le crâne qui nous désespère, ni son visage, unique objet de sa jouissance du temps qu’elle était courtisane, mais la lampe mystique de la Vie qui l’emporte sur la Mort. C’est pourquoi la Bible est fermée. Le texte en est incompréhensible pour celui dont le cœur n’a pas été incliné par la grâce, et pour l’âme qui, comme celle de la sainte, vit l’événement de la conversion, abîmée dans ce miracle, il est encore trop tôt pour en authentifier la vérité par l’exégèse de l’Ecriture Sainte. Pour nous en revanche, spectateurs de cette scène mystique, nous qui ne faisons pas partie du nombre des élus, la lumière de l’Eternité est occultée par la Mort, la flamme dissimulée par le crâne. Aussi le miroir spirituel ne nous renvoie-t-il pas, à l’inverse de ce qui paraît aux yeux de la convertie, l’image de la lumière, mais celle de la mort comme l’écho mélancolique d’une même perte de sens. Le tableau de Georges de La Tour nous propose ainsi de méditer la méditation de la convertie, et la pensée qu’il nous inspire veut être comme une prière pour nous soyons, comme la sainte, convertis par la grâce de Dieu et sauvés éternellement des ténèbres.

Le clair-obscur du peintre devient alors l’expression de l’incertitude du Salut, entre les ténèbres de la damnation et la lumière de la rédemption. Leçon de ténèbres : on nommait ainsi autrefois un office du soir célébré dans les couvents. Tandis que les moines chantaient les lamentations du prophète Jérémie, un officiant éteignait progressivement tous les cierges qui illuminaient le sanctuaire. Quand le chant de la Lamentation était achevé, l’église était plongée dans la ténèbre la plus totale. Cette nuit, comme nous l’indique l’itinéraire mystique figuré sur le tableau de Georges de La Tour, n’est pourtant pas celle de l’abandon de Dieu et de la détresse de la créature : elle est au contraire l’épreuve plus qu’humaine, celle des trois jours au tombeau, qu’il faut traverser pour entrer dans la lumière de la Grâce, tant il est vrai que l’espérance n’appartient qu’aux désespérés et qu’il n’y a de vie éternelle que pour celui qui a subi le supplice de la croix. Au XVIIème siècle, à l’époque où vécut Georges de La tour, de grands musiciens ont composé de magnifiques « leçons de ténèbres » : Marc-Antoine Charpentier, Michel Richard Delalande, François Couperin. Ce chant sublime commence comme une plainte psalmodiée et litanique, un long gémissement qui se transforme insensiblement, incompréhensiblement, en un chant de gloire et de résurrection. Seule la musique peut exprimer l’inexprimable conversion du désespoir le plus profond dans la joie la plus haute.

Sur la Madeleine Wrightsman , le peintre modifie la mise en scène de ce théâtre mystique. La sainte méditant au miroir s’efface maintenant pour nous laisser voir l’objet de son adoration perpétuelle. La mort est écartée et la flamme de la vie, impeccablement redoublée dans le miroir métaphysique, peut paraître en majesté. La convertie a gardé autour d’elle quelques vestiges de sa vie d’avant la Grâce : le cadre doré du riche miroir, la timbale d’argent ciselé, le lourd collier de perles, d’autres colliers qui jonchent le sol et la robe rouge, comme la tunique du Christ, maintenant négligée mais dont un ourlet doré rappelle l’antique splendeur.

Figure 9 : Madeleine pénitente, dite Madeleine Wrightsman, 1636-43, New York

Cette même robe rouge deviendra sur la Madeleine Terff (Louvre), contemporaine de celle-ci (vers 1640), une simple robe de bure maintenue à la taille par la corde de pénitence. La chemise est de gros drap et la chevelure, non tressée ni apprêtée, est abandonnée à son mouvement propre. Les mains jointes dans le geste de la prière, posées sur le crâne, se souviennent de la Mort tandis que les yeux se tournent vers le Dieu de la Vie. La menace du néant s’éloigne dans la certitude du salut et, à l’inverse de la Madeleine Fabius, la tête osseuse aux orbes vides, qui ne voit rien, est maintenant incapable de dissimuler à nos regards la flamme de la vie éternelle, cette fois victorieusement redoublée dans le miroir salutaire. Dans le conflit silencieux et mystique de la lumière et des ténèbres (mais est-ce bien un conflit : la flamme paraîtrait-elle aussi brillante si elle ne se détachait ainsi dans la nuit du néant ? Et la conversion serait-elle si bouleversante si elle ne nous arrachait miraculeusement à la menace de mort ?), le tableau nous invite à communier avec la sainte dans le mystère de la grâce, à entrer avec elle par la porte étroite, encadrée par la fine dorure du miroir, qui conduit à Dieu. Seuls les humbles, qui ont été abaissés dans la plus grande détresse, et non les superbes, qui se complaisent dans un vain reflet (telle la coquette de Superbia sur le panneau de Bosch), franchiront ce seuil. Pour reprendre le titre d’un célèbre traité de piété, celui que la béguine Marguerite Porete rédigea à la fin du XIIIème siècle, et qui lui valut d’être brûlée vive en 1310, sur la place de Grève à Paris, le miroir où s’abîme la méditation de la Madeleine est le miroir des âmes simples et anéanties ; les âmes orgueilleuses, aveuglées par leur image, ne voyant qu’elles-mêmes, se condamnent à ne rien voir et passeront en cette vie sans rencontrer jamais le signe de la Grâce.

Il est temps de conclure. Partis d’une remarque de Léonard de Vinci, en vérité un conseil de méthode, et nullement une leçon morale ni religieuse, qui propose au peintre le modèle du miroir, nous avons abouti, par le miroir global qui résume l’omniscience divine (Jan van Eyck), au miroir de ténèbre où se joue silencieusement l’événement de la conversion et du salut (Georges de La Tour). Miroir optique ou miroir mystique, miroir de vanité ou miroir de charité, le miroir semble conduire le peintre en une extrémité qui dépasse les limites de son art, entre perdition et salvation, un point critique où il faut renoncer au visible, à sa splendeur trompeuse, pour se convertir en Dieu, ou bien au contraire se détourner de Dieu et se donner, comme le fait le peintre lui-même, à la célébration du spectacle de ce monde. Il y a, sur les Madeleines de La Tour, figées par une méditation si intense qu’elles semblent transportées hors du temps, éternellement réfléchissantes, comme une tentation de l’iconoclasme. Le peintre de Lunéville n’est pas resté insensible aux critiques des Réformés : de cette profondeur – De profundis – peut s’élever un chant, leçon de ténèbres et hymne de résurrection, indissociablement, mais la vue, si aisément leurrée, se trouve transportée au seuil de l’invisible. « Oubli du monde et de tout hormis Dieu », écrit Pascal dans le Mémorial. C’est ainsi que la flamme de la chandelle, dans le miroir de la Madeleine Wrightsman, luit dans la nuit la plus totale, dans un néant où l’œil ne discerne rien, sinon la clarté de la vie éternelle. Ce miroir, au cadre précieux admirablement mis en valeur par la ciselure du clair-obscur, ne ressemble-t-il pas à un tableau ? Mais il s’agit d’un tableau paradoxal, puisqu’il abolit toute représentation, « hormis Dieu », puisqu’il se divertit du visible pour se convertir à l’invisible. Cette leçon ultime nous retourne en paradoxe la maxime de Léonard : ce que le miroir enseigne au peintre, ce n’est pas à prendre le pinceau, c’est au contraire à renoncer à son art. C’est au-delà seulement du mirage du visible et de la séduction des apparences que paraît le Dieu de vérité. Une telle leçon ne peut satisfaire le peintre qui a choisi précisément de faire son royaume du règne des apparences et veut voir, de ses yeux voir, la beauté qui donne sens à sa vie. C’est donc en un tout autre sens que Léonard de Vinci nous incitait à prendre le miroir pour modèle. Pour le comprendre, il nous faudrait revenir à notre point de notre départ et trouver une autre voie, dans ce labyrinthe aux miroirs, qui réussirait à réconcilier avec lui-même le regard abîmé dans la contemplation de son image. Cet autre questionnement nous conduirait alors à méditer la scène primitive qui voit Narcisse se noyer en la fontaine. L’ascèse toute spirituelle de la conversion, si grande soit-elle, ne saurait en effet nous convaincre tout à fait : pourquoi, après tout, serait-il si fatal, pour le salut de notre âme, de nous livrer à l’exercice de l’autoportrait, réfléchissant dans le miroir l’image de notre propre visage, comme de très nombreux peintres n’ont cessé de le faire ? On ne saurait s’en remettre sur ce point à la remontrance dévote, et si les enfants peuvent craindre, grimaçant au miroir, de voir surgir devant eux la figure du Diable, l’adulte, si du moins il existe, devenu plus lucide, ne s’alarmera pas de ce fantôme. Les enfants, disait Montaigne, s’effraient du masque qu’ils ont eux-mêmes barbouillé. Le démon sur le miroir de sorcière, ou bien encore la Mort horrible sur le miroir salutaire, ne sont pas en mesure de nous détourner tout à fait de la réflexion du miroir, ni de nous faire renoncer à notre amour des images, à la vénération du visible. Que devient alors le miroir, une fois dissipés les fantômes qui le hantent, et quelle nouvelle leçon ce maître enseigne-t-il au peintre ? Comment sauver Narcisse de sa mise à mort dans l’imaginaire ? Ce serait l’objet d’une autre méditation, dont nous ne pouvons ici qu’évoquer, mais non développer, le projet.