|

ARISTOTE

AUGUSTIN

BALZAC

BAUDELAIRE

CHATEAUBRIAND

DANTE

DELEUZE

DESCARTES

DIDEROT

DOSTOÏEVSKI

DUBOS

HANSLICK

HEGEL

HEIDEGGER

HOMERE

KANT

1- Analytique du Beau

2- Analytique du sublime

3- S'orienter dans la pensée

4- L'esthétique du dessin

5- La sentence isiaque

6- Kant, le fondateur

KIERKEGAARD

LACAN

MICHEL-ANGE

MONTAIGNE

NIETZSCHE

PASCAL

PLATON

PLOTIN

PROUST

ROUSSEAU

SCHLOEZER

SCHOPENHAUER

SPINOZA

VALERY

WINCKELMANN

|

Master, année universitaire 2006-07

Mise en ligne : 1-2-10

Kant et la sentence isiaque

Dans la note du § 49 (« Des facultés de l’esprit qui constituent le génie ») de la Critique de la faculté de juger, après avoir évoqué le caractère indicible de l’Idée esthétique (qui « dévoile une perspective infinie sur un avenir heureux qu’aucune expression, qui convient à un concept déterminé, ne saurait rendre »), Kant précise en note : « On n’a peut-être jamais rien dit de plus sublime ou exprimé une pensée de façon plus sublime que dans cette inscription du temple d’Isis (la mère Nature) : "Je suis tout ce qui est, qui était et qui sera, et aucun mortel n’a levé mon voile" (Ich bin alles, was da ist, was da war, und was da sein wird, und meinen Schleier hat kein Sterblicher aufgedeckt). Segner a utilisé cette idée dans une vignette pleine de sens qu’il a mise au début de sa physique, afin de remplir son disciple, qu’il était déjà sur le point d’introduire dans ce temple, d’un frisson sacré qui doit disposer l’esprit à une attention solennelle ». Cette formule a une longue histoire et mérite qu’on s’attarde sur elle (1).

Cette note est remarquable : Kant ne semble-t-il pas anticiper la Naturphilosophie des poètes romantiques et des penseurs de l’Idéalisme allemand, prendre le ton des Inspirés et des Illuminés qui se disent initiés aux mystères de la Nature, qui leur a révélé ses secrets ? Non seulement la Nature est pour nous une écriture chiffrée (bien qu’indéchiffrable : « …le langage chiffré par lequel la nature nous parle symboliquement dans ses belles formes, der chiffreschrift, wodurch die Natur in ihren shönen Formen figürlich zu uns spricht », § 42), mais elle se personnifie encore dans la figure de la déesse Isis, et s’adresse directement à nous, dans le cœur de son sanctuaire, en nous inspirant un « frisson sacré » et en exigeant de nous une « attention solennelle ». Kant ne tombe-t-il pas ici lui-même dans les rêveries de visionnaire dont la philosophie critique se voulait le fossoyeur ? Dans la Huitième Lettre, Carus n’évoquera-t-il pas à son tour « Le jeune artiste [qui] devra être guidé en toute liberté et en pleine nature sur les marches du sanctuaire d’Isis » ? (2) Et dans Les Disciples à Saïs (c’est dans la ville égyptienne de Saïs que s’élevait le temple d’Isis), texte rédigé en 1792 et publié en 1802, Novalis introduit un conte symbolique (Pléiade, Romantiques allemands I, p. 361-365), l’histoire de Hyacinthe et de Rosenblütchen (Bouton de rose) : fasciné par les leçons d’un barde de passage (« sa barbe était longue, ses yeux profonds, ses sourcils effrayants, et il portait une robe merveilleuse, aux plis nombreux où étaient tissées des figures singulières » : p. 362), le jeune Hyacinthe quitte sa famille et la ravissante (« qui l’avait vue croyait mourir tant elle était belle », p. 361) Bouton de rose, pour aller chercher le secret de la déesse Nature : « Je voudrais vous dire où je vais, mais moi-même je l’ignore. Je vais où séjourne la Mère des Choses, la vierge voilée. C’est pour elle que mon âme s’enflamme. Adieu […] Il demanda aux hommes, aux bêtes, aux rochers et aux arbres le chemin qui menait vers Isis, la déesse sacrée » (p. 363). Après une longue quête au sein de la nature, Hyacinthe parvient à son but : « Le rêve le mena par d’innombrables salles pleines d’objets étranges. Tout lui semblait connu, et cependant enveloppé d’une splendeur qu’il n’avait jamais vue. Alors, s’évanouirent, comme dévorées par l’air, les dernières traces de la terre, et il se trouva devant la vierge céleste. Il souleva le voile éclatant et léger, et… Rosenblütchen se jeta dans ses bras » (p. 364). La joie érotique serait ainsi l’ultime secret de la déesse Nature. Dans ses Paralipomènes aux Disciples à Saïs (note de la p. 1574), Novalis suggérait pourtant une fin plus spéculative : « Un favori du sort ressentait le désir d’embrasser l’ineffable Nature. Il se mit en quête du mystérieux séjour d’Isis […] Un seul y parvint, qui souleva le voile de la déesse de Saïs. Mais que vit-il ? Il vit – miracle des miracles – lui-même. » L’Isis de Novalis n’énonce pas de sentence : elle réfléchit en miroir le visage de l’initié. La philosophie de la nature de Schelling développera cette intuition du poète : la nature est l’Esprit encore inconscient de lui-même, elle est une philosophie incarnée dans les formes matérielles, qu’il appartient au penseur de délivrer de sa gangue et d’énoncer dans le langage de l’Esprit devenu conscient de lui-même. L’esprit fasciné par la beauté de la Nature n’est donc que la fascination de l’esprit pour sa propre vérité ensevelie dans le silence des choses : « Ce que nous appelons Nature est un poème dont la merveilleuse et mystérieuse écriture reste pour nous indéchiffrable. Mais si l’on pouvait résoudre l’énigme, on y découvrirait l’Odyssée de l’esprit qui, victime d’une remarquable illusion, se fuit, tout en se cherchant, car il n’apparaît à travers le Monde que comme le sens à travers les mots » (Système de l’idéalisme transcendantal). Sommes-nous si loin de Kant lui-même ? N’évoque-t-il pas lui aussi « le langage chiffré » de la Nature, ne donne-t-il pas la parole à l’oracle d’Isis ? On se souvient que La Critique de la faculté de juger est publiée en 1790. C'est en mai 1791 que Mozart commence la composition de La Flûte enchantée, qui sera créée à Vienne le 30 septembre de la même année. Il y est question d’un grand prêtre du temple d’Isis et d’Osiris, Sarastro, qui conduit deux jeunes néophytes, Tamino et Pamina (préfigure d'un autre couple, celui d’Hyacinthe et Bouton de rose : le conte de Novalis est écrit moins d'un an après la création de La Flûte enchantée), sur le chemin de l’initiation. L’oracle isiaque de la note du § 49 se trouve ainsi placé en curieuse compagnie. Comment Kant lui-même l’entendait-il ? Et que veut-il dire quand il affirme qu’on n’a « jamais rien dit de plus sublime ni exprimé une pensée plus sublime » ? Qu’est-ce donc qui se pense dans l’énigmatique formule de la déesse ?

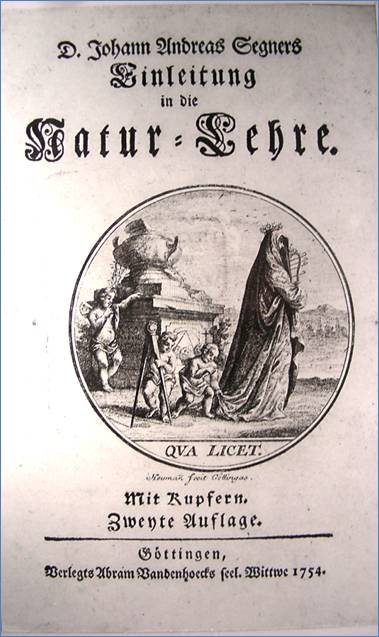

« Segner a utilisé cette idée dans une vignette pleine de sens qu’il a mise au début de sa physique, afin de remplir son disciple, qu’il était déjà sur le point d’introduire dans ce temple, d’un frisson sacré qui doit disposer l’esprit à une attention solennelle ». Andreas Johann Segner (1704-1777) est nommé à la chaire de mathématique (créée spécialement pour lui) de l’université de Göttingen en 1735 qu’il occupe jusqu’en 1755, année où il est nommé professeur de mathématique, physique et médecine à l’université de Halle (il succède à Christian Wolff), où il demeure jusqu’à sa mort en 1777. Ses travaux portent sur la mécanique des fluides, mais il avait aussi un don pour présenter la science de son époque d’une façon claire et parlante, ce qui le rendit très populaire. Kant fait ici allusion à son ouvrage Introduction à la théorie de la nature (Einleitung in die Natur-Lehre) publié à Göttingen en 1754 (la première édition est de 1750, mais ne comporte pas de vignette). La gravure (figure 1), d’un certain Heumann (« Heuman fecit Göttingas ») représente la déesse Isis s’éloignant en profil perdu et inspirée d’une gravure beaucoup plus maladroite (figure 2) qui ornait le plus célèbre des ouvrages d’Athanase Kircher, Œdipus Ægyptiacus (1652-1654, tome I, p. 189) : « Isidis Magnae Deorum matris, Apuleiana Descriptio » (3). Hadot (p. 246) décrit ainsi la vignette de Segner : « On y voit Isis, s’avançant de profil, couronnée, portant le sistre, revêtue d’une robe constellée de figures d’animaux et de plantes et à demi voilée par un ample manteau, près d’un monument en ruine, sur le socle duquel on aperçoit des lettres grecques et une figure géométrique. Trois putti (4) observent la déesse, l’un près du monument, le doigt sur les lèvres, un autre mesurant avec un compas la trace des pas d’Isis, un autre enfin tenant dans sa main la frange inférieure du manteau. En bas du médaillon, on lit la devise : Qua licet, signifiant : "Dans la mesure où cela est permis" ». Il faut comprendre : « le moyen par lequel il est permis de connaître la Nature ».

Figure 1 : page de titre du livre d'Andreas von Segner, Einleitung in die Natur-Lehre, deuxième édition, Göttingen, 1754.

Figure 2 : gravure sur bois de Rosello, dans Athanasius Kircher, Œdipus Ægyptiacus, vol. 1, Rome, 1652, p. 189, d'après L'Ane d'or d'Apulée (livre XI).

Rien de vraiment sublime, à la vérité, dans ce plutôt laborieux rébus. L’angelot posant son index sur ses lèvres est sans doute l’enfant Harpocrate, fils d’Isis et Osiris, qui, en tant que dieu des mystères, exhorte à garder le silence ceux qui sont initiés. Le sistre est un instrument de musique (un fer à cheval traversé de quatre tiges métalliques) qu’on agitait pour célébrer le culte d’Hathor et d’Isis (Harpocrate fait donc taire le discours, mais non pas la musique…). Le monument en ruine – un vase de jardin brisé – symbolise peut-être cette ruine anonyme, ce « monument de la signification perdue » (Starobinski) qu’est devenue la Nature depuis la révolution galiléenne, c'est-à-dire depuis le commencement de la physique mathématique, dont Segner est un éminent représentant. La figure géométrique gravée sur son socle évoque l’emboîtement des polyèdres réguliers qui rend compte, selon Kepler, de la disposition harmonieuse des orbes planétaires dans le système solaire (Mysterium Cosmographicum : « Le Secret du Monde », 1596, complété en 1621). Des deux angelots qui suivent le passage de la déesse, l’un est occupé à mesurer avec un compas l’empreinte de son pas, l’autre soulève légèrement sa robe et découvre son talon : ainsi est-il suggéré que le savant ne connaît pas la nature elle-même, mais seulement ses effets, par les résultats de l’expérimentation du physicien. Cette robe qui couvre Isis, souvent désignée comme le « voile d’Isis », est définie sur la gravure de l’ouvrage de Kircher comme « vêtement multicolore de lin indiquant la face changeante de la lune : byssina vestis multicolor, multiformem lunae faciem ». Elle symbolise le voile des apparences toujours changeantes. On le retrouvera chez Schopenhauer, transporté dans la mythologie indienne, sous le nom de « voile de Maya ». Et il se pourrait bien que l’insolite « vache multicolore » dont parle Nietzsche soit une autre résurgence de la figure d’Isis : on représentait en effet la déesse avec des cornes de vache entre lesquelles s’inscrivait le disque lunaire (Isis-Hathor). La cité dite « la vache multicolore » en laquelle Zarathoustra séjourne quand il enseigne « les trois métamorphoses » (premier des « Discours de Zarathoustra ») et qu’il quitte au chapitre intitulé « De la vertu qui donne » (dernier des « Discours de Zarathoustra », la fin de la première partie) serait donc le royaume du voile de Maya, ou d’Isis, le monde des apparences changeantes et du chatoiement phénoménal. Les deux angelots qui suivent la marche d’Isis incarnent deux attitudes opposées : celui qui mesure la trace de ses pas s’en tient aux phénomènes, c'est-à-dire à la Nature en tant qu’elle se manifeste à l’expérimentation du physicien, sans chercher à connaître la Nature elle-même ; l’autre putto, qui cherche à soulever le voile d’Isis pour voir le corps de la déesse elle-même, transgresse l’interdit d’Harpocrate, qui le regarde : la science doit s’en tenir à la mesure des phénomènes, selon les instruments qui sont ceux de l’entendement humain, et ne pas chercher à découvrir les secrets de la chose en soi. « Qua licet » : « c’est par ce moyen seulement – la mesure du phénomène par le compas de l’entendement humain – qu’il est permis de connaître la Nature ». On comprend mieux alors que cet enseignement ait suscité l’admiration de l’auteur de la première Critique. On retrouvera l’image du voile d’Isis dans un essai paru en 1796 : Sur un ton supérieur nouvellement pris en philosophie (Pléiade, III, p. 393-416). Il s’agit pour Kant de polémiquer avec un certain Schlosser qui venait de publier à Königsberg une traduction des Lettres de Platon, précédée d’une introduction qui s’efforçait de légitimer l’orientation mystique en philosophie. Toutefois, par delà cet adversaire de circonstance, c’est la philosophie de Jacobi qui est visée, sans que ce nom soit cependant cité. On ne saurait davantage, selon Kant, parvenir à la connaissance de l’Absolu qu’on ne saurait soulever le voile d’Isis. Ce sont précisément de telles images qui fourvoient la raison dans les rêves des visionnaires. Kant se moque d’une formule de Schlosser : « Toute la philosophie des hommes ne peut décrire que l’aurore ; le soleil doit être pressenti » (III, 407). « En de telles expressions imagées, qui doivent faire comprendre ce pressentiment, le philosophe platonisant du sentiment est ainsi inépuisable : par exemple "parvenir si près de la sagesse divine que l’on peut percevoir le frou-frou de son vêtement" ; mais il est aussi inépuisable dans la glorification de l’art du pseudo-Platon : "comme il ne peut lever le voile d’Isis, il cherche à le rendre pourtant si fin que l’on peut pressentir sous lui la divinité." Ce qu’il en est de la finesse de ce voile, on ne le dit pas ici ; probablement est-il encore si épais que du fantôme l’on peut faire ce que l’on veut : car sinon ce serait une vision, ce qui certes doit être évité. » (III, 408). Ce qui revient à condamner une fois encore le geste de l’angelot qui, sur la gravure de Heumann, tente de soulever la robe de la déesse. Le voile qui recouvre Isis est si épais que tout peut être dit, la thèse comme son antithèse, sur le corps divin ; et celui qui croit faire l’expérience de l’absolu, et rencontrer l’inconditionné dans le monde phénoménal, celui-là est en proie à des visions, qui sont une maladie de l’esprit et un délire de la raison. L’intention idéaliste des modernes platoniciens n’est cependant pas mauvaise, puisqu’elle entend, contre le scepticisme des Lumières, réhabiliter la sainteté des commandements divins : « Pourquoi donc tout ce conflit entre deux partis qui ont au fond une seule et même bonne intention, celle de rendre les hommes sages et honnêtes ? […] La déesse voilée devant laquelle, des deux côtés, nous fléchissons le genou, est la loi morale en nous dans sa majesté inviolable » (415). Mais nous devons l’entendre métaphysiquement, comme une voix transcendante qui provient d’une source cachée à notre connaissance, et non esthétiquement, en la personnifiant dans une apparition mystique qui serait accessible à nos sens : « Le procédé didactique de rapporter la loi morale en nous, selon une méthode rationnelle, à des concepts clairs, est seul proprement philosophique, alors que le procédé qui personnifie cette loi et qui, de la raison ordonnant moralement, en fait une Isis voilée […], est une manière esthétique de représenter exactement le même objet » (415). Soulever le voile d’Isis, c’est donc bien pour Kant porter la connaissance par delà les limites de l’expérience humainement possible, et tomber à nouveau dans les rêveries des visionnaires. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes, non la chose en soi ni la liberté que prescrit impérativement la loi morale, qui ne sont pas objets d’expérience pour l’entendement humain.

Cette lecture de la gravure de Heumann fait toutefois référence à la seule théorie de la connaissance (il s’agit d’une vignette introduisant un ouvrage de physique), et ne se réfère nullement à l’esthétique du sublime. « On a rien dit de plus sublime, ni exprimé de pensée plus sublime » écrit pourtant Kant dans la troisième Critique. Il faut comprendre que le sublime n’est pas ici dans la gravure de la page de titre, mais plutôt dans la parole de la déesse elle-même : « Je suis tout ce qui est, qui était et qui sera, et aucun mortel n’a levé mon voile ». D’où provient cette étrange formule ? Vers l’année 100 de notre ère, Plutarque, prêtre d’Apollon à Delphes et grand érudit, composa un Traité d’Isis et d’Osiris. Jusqu’au déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, ce texte a constitué la source principale de notre connaissance de la religion égyptienne. C’est à propos de l’initiation des prêtres égyptiens que Plutarque rapporte : « On l’instruisait dans cette philosophie secrète dont la plupart des dogmes sont enveloppés de fables et d’allégories qui ne laissent apercevoir que comme un jour sombre des traces obscures de la vérité (5). C’est ce qu’ils nous font entendre clairement par ces sphinx qu’ils placent d’ordinaire devant leurs temples, et qui signifient que leur théologie est une science obscure et énigmatique. A Saïs, on lisait sur le temple d’Athéna, qu’on croit être la même qu’Isis, l’inscription suivante : Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera. Nul mortel n’a pu lever jusqu’ici le voile [peplos] qui me couvre (« ἐγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὂν καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδείς πω θνητὸς ἀπεκάλυψεν ») » (chap. 9). Cette Athéna, ou identifiée telle par les Grecs, et qu’on croyait être la même qu’Isis, est la déesse Neith, très ancienne protectrice de la ville de Saïs, où se trouvait également le temple d’Isis. Près de quatre siècles après le traité de Plutarque, on retrouve la même formule chez Proclus, dans son Commentaire sur le Timée (milieu du Ve siècle) : « Ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, je le suis. Ma tunique [khitôn], personne ne l’a soulevée. Le fruit que j’ai engendré, c'est le soleil [Horus] » (6). A cela s’ajoute un passage du néoplatonicien Jamblique, auteur d’un traité sur Les Mystères d’Egypte, composé dans le dernier quart du troisième siècle : après avoir évoqué la « théurgie hiératique » des Egyptiens, Jamblique rapporte : « Le prophète Bytis (7) l’a interprétée auprès du roi Ammon, après l’avoir découverte, gravée en hiéroglyphes, dans un sanctuaire de la ville de Saïs en Egypte ; il a ainsi livré le nom de dieu, il l’a répandu à travers le monde entier » (8). Isis, que les Grecs disaient polyonymia et polymorphia, devient ainsi l’idée universelle du divin qui rassemble tous les cultes de la terre en une figure unique. Il est vrai que Jamblique ne fait ici que reprendre, de façon plutôt allusive, le syncrétisme isiaque qu'avait illustré, cent cinquante ans plus tôt, avec un lyrisme plein de grandeur, Apulée dans ses Métamorphoses, ou L'Ane d'Or. Evoquant au livre XI, avec un véritable talent de metteur en scène, la prodigieuse apparition de la déesse surgie de la mer, Apulée lui prête ces propos : « Moi, mère de tout ce qui est (rerum naturae parens) , maîtresse de tous les éléments, principe originel des siècles (saeculorum progenies initialis), divinité suprême (summa dominum), Reine des Mânes, moi, la première parmi ceux d'En-Haut (prima caelitum), visage unique des dieux et des déesses (deorum dearumque facies uniformis) […] Ici, pour les Phrygiens, premiers-nés des mortels, je suis Celle de Pessinonte, mère des dieux, là, pour les Attiques, nés du sol, je suis Minerve Cécropienne ; ailleurs, pour les Cypriotes, fils du flot, je suis Vénus de Paphos, pour les Crétois porte-flèches, Diane de Dictys ; pour les Siciliens aux trois langages, Proserpine Stygienne ; pour les antiques Eleusiniens, la Cérès attique ; Junon pour les uns, Bellone pour les autres, Hécate pour ceux-ci, pour ceux-là Celle de Rhamnonte, mais les peuples que le dieu Soleil à son lever éclaire et qu'il éclaire à son coucher de ses rayons déclinants, les Ethiopiens des deux Ethiopies et les Egyptiens puissants d'un antique savoir, m'adorent selon les rites qui me sont propres, et c'est de mon vrai nom qu'ils m'appelle Isis Reine ». ISIS est le nom du dieu unique qui se réfracte en mille visages dans l'imagination des peuples dispersés sur la terre.

L’intérêt de Kant pour la gravure frontispice – une allégorie plutôt laborieuse – du traité de Segner est en soi déjà remarquable ; mais que l’interprète de la philosophie critique et de l’esprit des Lumières soit curieux des mystères isiaques, voilà qui est franchement surprenant. Kant, dénonciateur des rêveries des visionnaires, serait donc à son tour pris d’un « frisson sacré » en pénétrant dans « le temple » de la déesse. D’où le philosophe de Königsberg tient-il la formule, qui « dispose l’esprit à une attention solennelle », qu’il attribue à Isis ? Kant n’a sans doute pas lu le De Iside et Osiride de Plutarque, mais il a pu connaître cette référence par l'article « ISIS » de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où l'on trouve l'antique inscription telle qu'elle est littéralement traduite dans la note de la troisième Critique : « Chacun connaît la belle inscription que Plutarque rapporte, et qu'il dit avoir été sur le pavé du temple de Saïs : "Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera, et nul d'entre les mortels n'a encore soulevé mon voile" » (vol. 8, 1765). Cette formule était dans l’air du temps. Il n’est pas indifférent de retrouver l’esprit et la philosophie qui l’avait remise au goût du jour. La grande érudition de l’ouvrage de Jan Assman peut nous servir ici de guide. La sentence isiaque serait sans doute longtemps encore demeurée dans l’oubli si ne l’en avait tiré, en 1678, un ouvrage de Ralph Cudworth, True Intellectual System of Universe. Cudworth (1617-1688) fait partie de ce groupe d’historiens des religions, érudit encyclopédiste, philosophe et théosophe, qu’on nomme les « platoniciens de Cambridge », et dont le représentant le plus célèbre fut Henry More (9). Ils s’efforcèrent de réaliser une synthèse pour le moins improbable entre Descartes et Platon, la physique mathématique et l’âme du monde, le rationalisme du XVIIe siècle et la kabbale. Ils prolongent, tout en s’efforçant de la moderniser, l’érudition universelle du néoplatonisme florentin à la fin du XVe siècle, telle qu’elle s’incarnait chez un Pic de la Mirandole. Précurseur de ce qu’on nommera au XVIIIe siècle le « déisme » ou le « théisme », Cudworth veut démontrer que, contrairement aux apparences, toutes les religions, y compris le paganisme, furent monothéistes, du moins dans leur vérité ésotérique, c'est-à-dire selon le culte tel qu’on l’enseignait dans les Mystères, le polythéisme n’étant qu’une traduction populaire et symbolique à l’usage du vulgaire ; que ce monothéisme était en outre spiritualiste, et non matérialiste, et que son universalité ôte toute vraisemblance à une philosophie qui voudrait rétablir l’athéisme, et faire de la matière un attribut divin (c’est bien entendu contre Spinoza qu’est écrit l’ouvrage, bien que le nom du philosophe de La Haye soit passé sous silence) (10). Réfutation historique et non philosophique : on ne saurait être athée puisque personne ne l’a jamais été. Le « vrai système intellectuel (et non matériel) de l’univers », c’est donc la connaissance et la religion d’un Etre suprême, « un être (ou un esprit) parfait, conscient, compréhensif, qui existe de toute éternité à partir de lui-même et est la cause de toutes choses » (Assman 138). Dans cette démonstration, qui s’appuie sur des lectures d’une grande érudition, la figure d’Isis, déesse aux mille noms qui serait la vérité secrète et unique du polythéisme antique, joue un rôle prépondérant. Par delà la mythologie populaire du polythéisme antique, les Mystères isiaques enseignaient qu’il n’y a qu’un seul dieu, incarné dans la figure d’Isis, mère universelle et génitrice de tous les dieux fabriqués par l’imagination déréglée des hommes. Le voile qui dissimule Isis est donc celui de la fable populaire qui recouvre l’arcane théologique d’un culte secret dont l’origine, selon Cudworth, se perd dans la nuit des temps. S’appuyant alors sur le traité de Plutarque (source essentielle à l’époque pour la connaissance de la religion de l’Egypte ancienne), Cudworth cite la formule de la déesse : « I am all that has been, Is, and Shall be, and my Peplum or Veil, no mortal has ever yet uncovered : je suis tout ce qui a été, qui est, qui sera, et mon peplos ou Voile, nul mortel ne l’a jamais soulevé » (Assman 146). Isis est ainsi l’esprit du dieu unique dissimulé sous le masque des dieux de la fable – elle est « le dieu répandu à travers le monde entier », comme l’indiquent les citations, connues de Cudworth, d'Apulée et de Jamblique ; elle est encore l’unique principe de la vie dissimulé sous les multiples apparences des êtres naturels, elle est enfin l’âme unique du monde dissimulée sous le divers des phénomènes qui frappe nos sens. La déesse, argumente Cudworth, ne peut en effet représenter le monde sensible lui-même, puisque rien ne le cache à nos yeux, tel qu’il se montre dans la phénoménalité. Le Voile d’Isis est donc la multiplicité sensible et matérielle qui cache l’unité intelligible, comme le corps cache l’âme et la res extensa la res cogitans. Il n’est pas difficile de reconnaître en l’Isis de Cudworth l’Etre suprême de la religion naturelle, ou du « déisme », auxquels se rallieront, contre les Eglises historiques et le dogme révélé, nombre de « philosophes » du XVIIIe siècle. C’est donc l’Egypte, et non Israël, qui est à l’origine du monothéisme, et Isis est le premier dieu qui fut nommé sur la terre, le premier nom du dieu unique que toutes les religions, quand on les rapporte à leur enseignement ésotérique, adorent.

Kant n’a certainement pas lu Cudworth, mais il importe de connaître au sein de quelle philosophie la sentence isiaque, oubliée depuis l’antiquité tardive, se fit à nouveau entendre dans la pensée européenne : Isis incarne, dans le traité de l’érudit de Cambridge, le Dieu de la religion naturelle, l’Etre suprême indifférencié qui se dissimule sous le voile allégorique de la mythologie populaire. Elle est un autre nom pour le dieu des philosophes, non pour celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le déisme, en lequel les ennemis des Lumières discerneront la forme atténuée de l’athéisme moderne – Louis de Bonald ne disait-il pas qu’un « déiste est un homme qui, dans sa courte existence, n’a pas eu le temps de devenir athée » ? – reconnaît en Isis le dieu tutélaire et œcuménique qui réduit à néant les contradictions apparentes des fanatismes cléricaux et offre un fondement à la tolérance : tous les cultes sont égaux en ce qu’ils servent, chacun à sa manière, selon les mœurs et l’histoire des nations, l’Etre suprême en lequel ils s’unissent. Telle est la véritable et universelle doctrine de la religion universelle : True Intellectual System of Universe.

De la savante construction de Cudworth, les philosophes des Lumières retiendront surtout l’universalité de la religion naturelle. Et c’est sans doute par l’intermédiaire de Cudworth que Voltaire, grand admirateur de l’esprit de tolérance qui règne, selon lui, en Angleterre, eut connaissance de la formule isiaque. Dans un ouvrage qui brasse un nombre considérable de connaissances, auquel il travailla pendant près de quarante ans, et qu’on ne lit plus guère aujourd’hui, l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII (la première rédaction s’étend de 1741 à 1743, mais le texte est repris pendant 35 ans, jusqu’à la dernière révision, en 1778, année de la mort de l’auteur), Voltaire, au chapitre XXII de son introduction (elle occupe près de 200 pages), « Des rites égyptiens et de la circoncision », revient sur la révélation égyptienne de la religion naturelle : « Les Egyptiens connurent-ils un dieu suprême ? […] Si l’on eût fait cette question à quelqu’un des Sages consultés par Pythagore, par Platon, par Plutarque, il eût dit nettement qu’il n’adorait qu’un Dieu. Il se serait fondé sur l’ancienne inscription de la statue d’Isis : "Je suis ce qui est" ; et cette autre : "Je suis tout ce qui a été et qui sera ; nul mortel ne pourra lever mon voile" […] Le nom même le plus sacré parmi les Egyptiens était celui que les Hébreux adoptèrent, I ha ho. On le prononce diversement ; mais Clément d’Alexandrie assure dans les Stromates, que ceux qui entraient dans le temple de Sérapis étaient obligés de porter sur eux le nom de I ha ho, ou bien de I ha hou, qui signifie le dieu éternel. Les Arabes n’en ont retenu que la syllabe Hou, adoptée enfin par les Turcs, qui la prononcèrent avec plus de respect encore que le mot Allah ; car ils se servent d’Allah dans la conversation, mais ils n’emploient Hou que dans la prière » (Garnier, I, 80-81). Le chapitre continue sur le même ton légèrement railleur, traitant du rite particulièrement absurde aux yeux de Voltaire, de la circoncision, nullement propre aux Juifs, mais communs aux Arabes, aux Ethiopiens et aux Egyptiens. Ce chapitre de Voltaire est intéressant à plus d’un titre : en premier lieu, il ajoute à la formule isiaque qu’on lit chez Plutarque, une autre formule, plus énigmatique encore : « Je suis ce qui est ». Peut-être pense-t-il à une inscription d’un autel de Capoue que mentionne Athanase Kircher dans son Oedipus Egyptiacus : Tibi una quae es omnia dea Isis, soit « A toi, l’Unique, qui es tout, ô déesse Isis » (Assman 149). Il lui donne toutefois une autre forme, simplifiée, et qui évoque par sa symétrie la révélation mosaïque du Buisson Ardent, au sommet de l’Horeb : « Soit ! Je vais trouver les enfants d’Israël et je leur dis : "Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous !" Mais s’ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit alors à Moïse : "Je suis celui qui suis […] C’est le nom que je porterai à jamais, sous lequel m’invoqueront les générations futures" » (Exode, 3, 13-15). Corrigeant l’étrangeté grammaticale, Voltaire écrit : « Je suis ce qui est ». Le rapprochement est implicite, non clairement formulé, mais il se redouble d’un autre, tout aussi évident : le nom du dieu Sérapis, connu des initiés seuls autorisés à pénétrer dans le temple, I ha ho ou I ha hou, selon Voltaire qui le tient de Clément d’Alexandrie, évoque, beaucoup plus que le Hou des Turcs, ou le Allah des Arabes, mentionnés par Voltaire, le Yahvé de la Bible : Iao ou Iaou, est en effet le nom que le syncrétisme gréco-romain, en un temps où le culte d’Isis se répand dans tout le bassin méditerranéen, attribuait au dieu des Juifs. On parlait alors déjà d’un « Etre suprême » (en grec Hypsistos, « le plus haut ») qui passait pour la synthèse de Zeus, Sérapis, Hélios et Iao = Yahvé. Assman écrit à ce propos : « Même lorsque Iao, le dieu des Juifs, est élevé au rang d’être unique et suprême, il lui faut abandonner son extériorité transcendante au monde, et devenir une divinité cosmique immanente. Dans l’un des oracles, on proclame qu’il est le Dieu du Temps (Olam-Aion) qui apparaît en hiver sous la forme d’Hadès, au printemps sous la forme de Zeus, en été sous la forme d’Hélios et à l’automne sous la forme d’Abros Iao. Dans ces oracles et prédictions s’exprime la quête d’un principe divin unique et suprême qui dépasserait cette quantité innombrable de divinités particulières. Cette quête est typique de l’époque œcuménique et elle correspond à une aspiration à l’unité politique » (Assman, p. 89). Ainsi est habilement suggéré, dans le chapitre de l’Essai sur les mœurs, que le Yahvé du peuple juif n’est en vérité qu’un masque sous lequel se cache l’Etre suprême vénéré par les déistes, et dont le véritable nom est « Isis ». Le voile qui recouvre la déesse symbolise alors le secret que doivent garder les initiés auxquels le déisme universel a été révélé : pour le peuple, une mythologie grossière, un polythéisme fabuleux, une multitude de dieux qui sont autant de fétiches pour l'imagination ; mais pour ceux qui ont été élevés à la connaissance de la sagesse ésotérique, de l’arcane théologique, un dieu unique et rationnel, dont les préceptes sont ceux de la « religion naturelle », qui est la religion dans les limites de la simple raison. Elle est au fondement de toute tolérance et seule permet les progrès de l’esprit, tandis que l’autre religion, la religion révélée, est le principe de tous les fanatismes et son dogmatisme est le pire ennemi de la liberté de penser.

Kant connaissait fort bien Voltaire, qu’il cite à de nombreuses reprises en son œuvre, sans grande estime toutefois, le patriarche de Ferney incarnant à ses yeux l’élégance mais aussi la superficialité qui sont le propre de l’esprit français. Voltaire aux yeux de Kant enseigne un scepticisme critique et seulement négatif, sans véritable dignité philosophique (à l’inverse de Hume) (11). Kant était en revanche fort proche de Karl Leonhard Reinhold, qui se présenta comme son disciple par un ouvrage qui contribua à faire connaître le criticisme kantien, Lettres sur la philosophie de Kant (1786), publication qui lui valut d’être nommé professeur à l’université d’Iéna en 1787 (12). C'est ce même Reinhold qui publie encore à Leipzig, l’année même de son accession à la chaire d’Iéna, un petit ouvrage curieusement intitulé : Les Mystères des Hébreux, ou la plus ancienne religion de la franc-maçonnerie (Die Hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freymaurerey). La thèse de Reinhold est inspirée par le matérialisme rationnel et par l’esprit des Lumières, conformément à l’idéal de la franc-maçonnerie dont il est membre depuis 1783, sous le pseudonyme de « Frère Decius » de la Loge viennoise « l’harmonie véritable » (Zur Wahren Eintracht), dont le grand maître est Ignace de Born, minéralogiste autrichien, auteur en 1784 d’un essai sur les mystères égyptiens (13), et modèle présumé du Sarastro de La Flûte enchantée. Reinhold transpose le déisme isiaque, que Cudworth prétendait deviner par delà le voile idolâtre et polythéiste de la religion égyptienne, dans la religion juive : la loi donnée par Moïse à son peuple, encombrée de superstitions et de rites absurdes, n’est qu’une doctrine exotérique adaptée à l’imagination populaire. Sa fonction est essentiellement politique : il ne s’agit pas de dire la vérité, mais de donner au peuple juif un ensemble de croyances en lequel il puisse se retrouver et se rassembler comme nation. La religion populaire est le ciment de l’unité nationale, elle n’est pas l’expression d’une véritable sagesse. Celle-ci, objet d’un enseignement ésotérique réservé à une élite (la caste des prêtres), demeure secrète, dissimulée sous les rites et les cérémonies. Cette sagesse secrète de Moïse, Reinhold pose alors qu’en raison des origines égyptiennes du fondateur du peuple juif, elle est identique à la religion égyptienne enseignée dans les Mystères, telle que l’avait décrite Cudworth, et qu’elle est donc une autre expression du déisme, ou de la religion naturelle des Lumières, retrouvée, grâce aux progrès de la raison, par les modernes. Reinhold peut alors prétendre avoir dépassé l’antagonisme classique entre l’idolâtrie égyptienne et l’aniconisme juif : par delà les masques des religions populaires, grossières superstitions réservées à un peuple ignorant et n’ayant qu’une fonction politique, entièrement dénuées de toute valeur philosophique, les deux religions ennemies sont une seule et même religion, un déisme philosophique, monothéiste et rationnel, jalousement gardé secret et réservé aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale, assez semblable aux doctrines de la franc-maçonnerie moderne. C’est ainsi que Reinhold ne craint pas d’inventer, par delà le fanatisme du peuple juif, un Moïse franc-maçon ! En ce sens, l’universalisme de la religion isiaque, du moins tel que Cudworth l’avait réinventé, constitue la vérité cachée mais commune aux religions égyptienne et juive. Aussi reprend-il la sentence isiaque, mais en l’identifiant, conformément à l’allusion de Voltaire, à la révélation faite à Moïse sur l’Horeb. Isis et Yahvé sont un seul et même Dieu : « Qui parmi nous ignore, mes frères, les anciennes inscriptions égyptiennes ; l’une, celle de la pyramide de Saïs : Je suis tout ce qui est, était et sera, aucun mortel n’a soulevé mon voile ; et celle qui est sous la colonne de la statue d’Isis : Je suis ce qui est là ? Qui, parmi nous, mes frères, ne comprend pas le sens de ces mots aussi bien que devait autrefois le comprendre l’initié égyptien, et qui ne sait pas que l’être véritable, la signification du nom Yehowah, y est exprimé presque littéralement ? » (14). Reinhold ne fait ici que reprendre le texte de Voltaire, mais donne plus de consistance à ce qui n’était dans l’Essai sur les mœurs qu’une simple allusion : le rapprochement entre le « je suis tout ce qui est » d’Isis et le « je suis qui je suis » de Yahvé. En effet, l’étymologie populaire hébraïque interprète le tétragramme YHWH comme la transcription du mot hayah, qui signifie « je suis » : à la question de Moïse, le dieu du Buisson Ardent aurait répondu « Hayah aser hayah : je suis qui je suis ». Voltaire, pour sa part, se contentait de rapprocher implicitement le nom de Yahvé de I ha ho ou I ha hou, nom du dieu Sérapis, connu des seuls initiés. On remarquera que la formule « je suis tout ce qui est » est pourtant fort différente de l’autre formule, « je suis celui qui suis » : la première assimile la divinité à la totalité de l’étant, et milite en faveur d’un panthéisme : c’est le monde matériel qui est tout entier divin ; la seconde souligne au contraire fortement la première personne, le « je suis », et exprime ainsi une conception morale, nullement matérialiste, du divin, un dieu responsable, qui s’engage personnellement et se lie à l’élu par l’alliance et la promesse. Le déisme du XVIIIe siècle, et tout particulièrement son interprétation matérialiste dans les milieux francs-maçons, identifie au contraire les deux formules, et reconnaît dans ce dieu anonyme qui est le tout du monde la force qui façonne le monde matériel, la nature féconde et la mère de toutes choses : la déesse Isis. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à l'article « ISIS », ne dérivait-elle pas le nom de la déesse d'une « ancienne racine arabe iscia, qui signifie exister invariablement, avoir une existence propre, fixe et durable [...] D'où l'on peut conclure sans trop hasarder que le mot d'Isis est un dérivé d'iscia, et marquait dans son origine l'essence propre des choses, la nature » (vol. 8, 1765) ? Il est encore vrai que Reinhold aurait pu invoquer, à l’appui de cette thèse, la traduction proposée dans la Bible des Septante de la formule hébraïque : « Ego eimi ho on : je suis l’étant » (15). Mais il importe de comprendre que la sentence isiaque – au sujet de laquelle Kant affirme qu’on « n’a jamais rien dit de plus sublime ou exprimé de pensée plus sublime » – réapparaît au XVIIIe siècle dans le contexte bien particulier d’un déisme matérialiste, proche de la philosophie qu’on attribuait alors à Spinoza, et que beaucoup identifiaient à l’athéisme (16).

Il y a ici comme un vacillement de la pensée qui semble hésiter entre deux interprétations contraires. Le sublime de la nature est symboliquement rapporté par Kant, comme nous l’avons plus haut rappelé, au suprasensible de la moralité et nullement au sensible des phénomènes : tel était le sens du § 42 (« De l’intérêt intellectuel concernant le beau ») et tel est le sens de l’image poétique à laquelle se réfère la note sur Isis dans le § 49 : « le soleil jaillissait comme le calme jaillit de la vertu », vers en lequel Kant croit discerner « un usage de l’élément esthétique qui dépend subjectivement de la conscience du suprasensible ». Et si la sentence de la déesse Nature est rappelée dans une note du § 49, intitulé « Des facultés de l'esprit qui constituent le génie », c'est parce que le génie est le médium par lequel la nature, non les zélateurs de l'Idéal ni les pédants de l'Académie, donne la règle à l'art (§ 46 : « Le génie est la disposition innée de l'esprit, ingenium, par laquelle la nature donne la règle à l'art »). La déesse Isis-nature est alors la source de toute puissance créatrice, qu'elle soit matérielle dans l'épanouissement du vivant, ou spirituelle dans les œuvres du génie. D'une certaine façon, Reinhold lui-même l'interprétait en ce sens, lui qui entendait dans la déclaration du dieu de l’Horeb, comme dans la formule de la déesse de Saïs, la parole, non d'un dieu qui existe, mais d'un dieu qui serait l'existence même. Mais il n’est plus question, pour Reinhold qui se dit pourtant le disciple de Kant, du suprasensible, ni de la force créatrice du génie, mais plutôt du monde matériel qui contient en son sein le principe d’une fécondité inépuisable, principe incarné dès l’aube de l’histoire humaine dans la figure égyptienne d’Isis, mère des dieux. Pour Kant, l’inconditionné ne réside que dans la raison, c'est-à-dire dans la loi morale de la liberté, et n’est donc pas de ce monde, soumis aux conditions de l’expérience humainement possible ; pour Reinhold au contraire, ou plutôt pour la tradition spinoziste dont il n’est qu’un modeste représentant, c’est ce monde sensible tout entier qui est divin, le royaume de la déesse est bien de ce monde, et la Terre est déifiée. Il serait aisé de montrer comment l’interprétation matérialiste de la sentence isiaque est étroitement reliée, dans le dernier quart du siècle, à la querelle qui a profondément ébranlé l’Aufklärung, qu’on désigne par l’expression « querelle du panthéisme », ou Pantheismusstreit. Cette querelle, qui opposa Jacobi à Mendelssohn, et dans laquelle dut intervenir Kant en 1786 avec le court et très riche texte Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, tournait autour de l’accusation formulée par Jacobi contre le rationalisme des Lumières, qui conduirait fatalement à l’athéisme, comme en témoignait, selon cet auteur, le spinozisme, à lui secrètement confié, de Lessing dans ses dernières années (17). Ce prétendu spinozisme – qui était alors un synonyme pour athéisme – se serait exprimé, entre autres façons, par la formule Hen kai Pan, que Lessing aurait inscrite, devant Jacobi, un jour d’août 1780, sur un mur de sa maison. Dans son ouvrage sur Moïse l’Egyptien, auquel les précédentes analyses doivent beaucoup, Jan Assmann établit un lien constant entre le naturalisme de l’Isis franc-maçonnique et le Un et Tout du spinozisme supposé de Lessing (18). On perçoit mieux ainsi ce qui se joue par delà le « sublime » de la sentence isiaque : l’affirmation, issue du rationalisme des Lumières, d’un « athéisme », ou d’un « spinozisme », qui ferait de la terre en sa totalité l’unique divinité et le seul absolu.

La formule isiaque se trouve ainsi frappée d’une ambiguïté fondatrice : elle est ou bien immanente – et la déesse Nature est alors ce monde sensible, manifeste de toutes parts, le royaume de l’ici-maintenant, appréhendé en sa totalité – ou bien transcendante – et la déesse voilée est alors la Puissance dont la nature est l’œuvre (l’horloger de Voltaire) (19), à moins qu’elle ne soit la vérité suprasensible dont la beauté naturelle est le symbole (Kant). Quoiqu’il en soit de cette ambiguïté, on ne peut que constater l’extraordinaire fortune de la sentence isiaque. C’est presque certainement dans Reinhold que Kant l’avait rencontrée pour la première fois, mais il se peut également qu’il l’ait lue dans un essai publié en 1790, l’année de la publication de la troisième Critique, Die Sendung Moses (La Mission de Moïse), essai de Schiller qui faisait suite à une conférence que celui-ci avait prononcée en 1789. Dans ce texte, Schiller reprend la thèse de Reinhold qui est sa source déclarée, en mettant toutefois l’accent sur la dimension historique et politique, plutôt que religieuse, de son analyse. La religion est un besoin de l’Etat, qui ne peut se fonder de façon durable s’il ne s’enracine pas dans une croyance religieuse et s’il ne bénéficie pas du soutien du clergé. C’est ainsi l’unité du royaume pharaonique qui se trouve au fondement d’une religion universelle, et c’est cette prétention à l’universalité qui s’exprime, selon Schiller, dans la formule isiaque. Toutefois, le polythéisme, qui régnait avant l’établissement de l’unité du royaume, ne put être pour autant supprimé, et subsista dans la superstition populaire et dans les pratiques de la magie. C’est ainsi que l’Idée de l’Etat souverain, instance universelle à laquelle sont soumis les intérêts particuliers, fut en quelque sorte personnifiée dans la déesse de Saïs – ce qui vaut pour l’Egypte pharaonique comme pour Israël, Schiller reprenant sur ce point les thèses de Reinhold qui font de Moïse un Egyptien plutôt qu’un Israélite – tandis que les rites maintenus dans le peuple prolongeaient l’irrationalité des anciennes croyances, qui se rapportaient aux intérêts individuels. La formule isiaque (« Sur une pyramide de Saïs était gravée l’antique inscription : "Je suis tout ce qui est, fut et sera. Aucun mortel n’a jamais soulevé mon voile" ») (20) prend alors chez Schiller un accent « sublime » : la divinité de la Nature est proprement indicible, elle est sensible au cœur par l’intuition de la totalité, par le sentiment de l’immensité, et n’a de sens que pour celui qui éprouve ce que Kant nommait le sublime mathématique, ou sentiment de l’absolument grand. Sublime cependant politique, et non naturel, pour Schiller, personnification de l’unité et de l’indivisibilité de l’Etat, dont la République est la forme la plus haute. Ce n’est pas un hasard si la conférence qui est à l’origine de son essai est prononcée par Schiller en 1789. Si Kant a pu lire pour la première fois dans l’ouvrage de Reinhold la formule de la déesse Mère, c’est Schiller qui en suggéra le premier la « sublime » poésie (bien que le temple d’Isis soit pour Kant celui de la Nature, et nullement celui de l’Etat). On voit que pour Schiller le secret de la révélation, ou le « voile » de la déesse, est nécessaire : la sagesse ésotérique du temple de Saïs est dissimulée sous les superstitions populaires et le secret est préservé grâce à la cryptographie des hiéroglyphes. Ce sentiment du secret n’est pas sans rapport, selon Schiller, avec le sentiment du sublime. Dans un texte rédigé vers 1798 et publié en 1801, Du Sublime, Schiller s’efforce de définir les caractères de ce sentiment esthétique dont Kant avait montré l’importance : il cite « l’extraordinaire », « l’indéterminé », « le mystérieux » et « l’impénétrable ». Chez les Anciens, les initiations aux Mystères savaient habilement mêler tous ces caractères : « Dans les initiations aux Mystères chez les Anciens, on avait surtout en vue de produire une impression terrible, solennelle, et pour cela on employait aussi tout particulièrement le silence. Un profond silence donne à l’imagination un libre espace, et excite l’attente, dispose à voir arriver quelque chose de terrible » (p. 65) ; et quelques lignes plus loin, Schiller écrit : « Tout ce qui est enveloppé, plein de mystère, contribue à l’effroi, et par là est susceptible de sublimité. De ce genre est l’inscription qu’on lisait, à Saïs, en Egypte, sur le temple d’Isis : "Je suis tout ce qui est, qui a été et qui sera. Aucun mortel n’a soulevé mon voile". Cette même incertitude et ce mystère donnent quelque chose d’horrible aux idées que l’homme se fait de l’avenir après sa mort. C’est une impression heureusement exprimée dans le monologue bien connu d’Hamlet » (p. 67) (21). Hegel fera de Hamlet, dans ses leçons d’Esthétique, le héros moderne par excellence. En vérité, ce sublime de « l’horrible », ici imaginé par Schiller, ne trouvera sa pleine réalisation que dans l’art d’Edgar Poe.

Mais le texte le plus célèbre de Schiller sur l’initiation aux Mystères Isiaques est une ballade composée en 1795 : « L’Image voilée de Saïs ; das verschleierte Bild zu Sais » (22). L’idée en est différente, en apparence du moins : la soif de savoir (elle concerne l’aventure d’un « jeune homme que la soif ardente de savoir / Poussa en Egypte à Saïs / Pour apprendre la sagesse secrète des prêtres », v. 1-3) conduit l’imprudent à une révélation négative qui peut le perdre à jamais. Comme l’enseignera Nietzsche plus tard, la vérité et la vie sont contradictoires entre elles. « Ils s’arrêtèrent / Dans une rotonde silencieuse / Où une image voilée, d’une taille gigantesque / Frappa les yeux du jeune homme. Etonné, / Il regarde le guide et dit : "Qu’est-ce / Qui se cache derrière ce voile ?" / – "La vérité", lui répond-on… » (v. 19-24). L’hiérophante prévient alors le jeune homme : « "Arrange-toi avec la déesse", riposte / L’hiérophante. "Nul mortel, dit-elle, / Ne déplace ce voile, jusqu’à ce que moi-même je le lève ; / Et quiconque d’une main profane et coupable / Le soulève plus tôt, ce voile saint et interdit, / Celui-là…" dit la déesse "Eh bien ?" "Celui-là voit la vérité" » (v. 27-32). Bien entendu rien de tel qu’un secret pour exciter le désir de le profaner : « Voilà que le désir enflammé de connaître lui ravit / Le sommeil » (v. 42-44). A minuit, le jeune homme prend le chemin du temple et s’achemine vers la déesse voilée : « Un silence de mort enveloppe le solitaire / Un silence que seul l’écho creux de ses pas / Dans les secrets caveaux interrompt. / D’en haut, à travers l’ouverture de la coupole, / La lune jette sa blême lueur d’argent bleu, / Et, redoutable comme un Dieu présent , / Resplendit à travers les ténèbres de la voûte / La statue dans son long voile » (v. 50-58). Une voix intérieure rappelle alors l’interdit : « "Malheureux, que veux-tu faire ?" C’est le cri / D’une voix fidèle à l’intérieur de lui-même . / "Tu veux tenter le saint entre tous les saints ? / Nul mortel, a affirmé la bouche de l’oracle , / Ne déplacera ce voile jusqu’à ce que je le soulève moi-même…" » (v. 63-67). Mais le jeune homme passe outre : « Il dit et déjà il a soulevé le voile. / "Et bien me demanderez-vous, et quelle vision lui est apparu ?" / Je l’ignore. Evanoui et blême, / Tel le lendemain le trouvèrent les prêtres, / Etendu contre le socle d’Isis. / Ce qu’il vit et apprit dans cette enceinte / Sa langue, jamais, ne le fit connaître. Pour toujours / S’en était allée la joie de sa vie, / Une mélancolie profonde l’emporta tôt dans la tombe. / Malheur – c’était son menaçant avertissement / Quand le pressaient d’impétueux questionneurs –, / Malheur à quiconque va à la vérité par les chemins de la Faute. / Jamais elle ne lui donnera la joie » (v. 74-85). La révélation isiaque semble bien être ici celle de l’athéisme et du matérialisme modernes, qui sont vérités terribles pour les âmes faibles. C’est à bon droit que l’Etat maintient le peuple dans la superstition et recouvre d’un voile la déesse, car la vérité révélée par l’oracle négatif d’Isis est celle du Néant irrémédiable. Il n’y a rien à découvrir de l’autre côté du rideau, sinon la solitude et la mort, et la vanité de toute vie (23). Le véritable sujet du poème de Schiller, c’est donc la contradiction proprement moderne de la poésie et de la réalité, de l’Idéal et du Spleen (« Une mélancolie profonde l’emporta tôt dans la tombe », v. 81). Entre l’art et la vérité, l’image artistement voilée du poète et le Néant réel où tout doit disparaître, mieux vaut choisir le jeu de la vie contre la volonté de savoir qui conduit à la mort.

Sans doute est-ce le poème de Schiller qui contribua le plus à faire du temple d’Isis un haut lieu de l’art comme de la philosophie romantique. Dans Idées (1800), Friedrich Schlegel constate la faiblesse des modernes, incapables de soutenir le poids de l’athéisme, et déplore le retour du religieux : « Les exigences et les traces d’une morale qui serait plus que la partie pratique de la philosophie se font de jour en jour plus claires et perceptibles. On parle même déjà de religion. Il est temps de déchirer le voile d’Isis et de révéler le secret. Qui ne peut supporter la vue de la Déesse, qu’il fuie ou qu’il périsse » (24). C’est tirer la leçon inverse d’une pensée pourtant identique à celle de Schiller : mieux vaut le geste de la profanation que l’hypocrisie des prêtres. Cette fois encore, le secret de la déesse voilée devient l’emblème de l’athéisme contemporain. Et c’est sans doute également par Schiller, et dans un sens toujours proche, que Beethoven avait à son tour pris connaissance de la révélation du temple de Saïs. Dans la Biographie de Ludwig van Beethoven écrite par Anton Félix Schindler (première édition 1840, deuxième édition augmentée 1860), secrétaire et familier du grand compositeur, on apprend ceci : « D’après mes observations, il me parut que ses convictions religieuses avaient beaucoup plus leur source dans le déisme (pour autant que l’on comprenne sous ce vocable la religion naturelle) que dans la croyance d’Eglise [Kircheglaube]. Il avait copié, fait encadrer et placé, depuis de longues années, sur son bureau de travail, deux inscriptions provenant d’un temple d’Isis » (25). Ces inscriptions, qui sont en vérité au nombre de trois, Schindler les cite aussitôt : « Je suis ce qui est » ; « Je suis tout ce qui est, ce qui était et ce qui doit être. Aucun mortel n’a soulevé mon voile » ; et : « Il est Unique, de par lui-même, et à cet Unique toutes choses sont redevables de leur existence » (26). On reconnaît dans les deux premières formules la sentence isiaque telle qu’elle fut interprétée par Reinhold dans la continuité de l’Essai sur les mœurs de Voltaire ; la troisième provient également de Reinhold qui l’a lue dans un ouvrage de William Warburton : « Il est unique, seul à provenir de lui-même. Et à cet unique toutes les choses doivent leur existence » (27). Pourtant, ce n’est sans doute pas chez Reinhold lui-même, mais plutôt chez Schiller, que Beethoven trouva ces articles de la profession de foi déiste. Il avait recopié de sa main ces trois formules et les avaient placées, sous verre, sur son bureau, de façon à toujours les avoir sous les yeux. Il n’est pas sans intérêt de connaître ces affinités maçonniques pour mieux entendre la musique religieuse du compositeur. Jetant sur le papier quelques notes, sans doute vers 1818, pour la composition de la Messe en ré, Beethoven commence : « Adagio-Cantique. Chant religieux pour une symphonie dans les anciens modes – Seigneur Dieu nous te louons – Alleluia ! » ; mais il termine par ces mots : « Dans l’adagio, le texte sera un mythe grec, un cantique ecclésiastique. Dans l’allegro, fête à Bacchus » (28).

On trouve encore la formule isiaque chez les philosophes de l’idéalisme allemand, mais cette fois réinterprétée en un sens spéculatif, bien éloigné du matérialisme maçonnique comme du déisme des modernes. Dans un texte de jeunesse, rédigé pendant la période du préceptorat de Francfort (1797-1800), L’esprit du christianisme et son destin, Hegel fait allusion à la révélation de la déesse de Saïs : le dieu d’Israël, dans la sainteté de sa toute-puissance, nie le sensible et réduit le monde, et sa sensualité, à n’être qu’un pur néant, une infinité morne et sans vie : « … quelque chose qui se trouve hors d’eux, un quelque chose d’infini, vide et sans contenu, sans vie, pas même mort, bref un néant et un simple quelque chose dans la stricte mesure où l’objet infini [Yahvé créateur] fait de lui un quelque chose, quelque chose de fabriqué et non pas un être, qui ne reçoit aucune vie, aucun droit, aucun amour » (Presses Pocket, éd. Fischbach, p. 56). Cet ascétisme, qui nie toute valeur propre au monde sensible, Hegel, par un parallèle surprenant de la part d’un philosophe qui voit dans le paganisme des Grecs l’antithèse exacte de l’acosmisme juif, le met en relation avec un mystère grec : la castration que s’infligeaient les prêtres de Cybèle est le correspondant païen de la circoncision juive. Une note en effet précise : « Les prêtres de Cybèle, de la sublime divinité qui est tout ce qui est, ce qui fut et ce qui sera, et dont aucun mortel n’a soulevé le voile, les prêtres de cette divinité étaient châtrés, dévirilisés de corps et d’esprit » (ibid.). L’Egypte et Israël se trouvent ainsi à nouveau unis dans le même refus de l’idolâtrie. L’absolu qui se manifeste par là n’est pourtant qu’une déité vide et sans contenu, pure puissance de négation qui s’exerce sur un monde en lequel elle est encore incapable d’envisager le risque de sa phénoménologie. Isis n’est pas seulement l’idée universelle qui règne sur un monde déprécié, dénué par lui-même de valeur ; elle est elle-même une divinité vide que sa suffisance isole, que son universalité abstraite rend impuissante, toujours extérieure au mouvement dialectique puisque niant farouchement tout ce qui n’est pas elle.

Dans les Leçons sur la philosophie de l’histoire (première édition par Edouard Gans, 1837), Hegel fait encore allusion à la formule du temple de Saïs, mais c’est pour opposer cette fois le savoir inconscient de lui-même, voilé à ses propres yeux, de l’Egypte ancienne, à la claire sagesse des Grecs, fondée sur l’exigence socratique de la conscience de soi : « Cependant, pour ceci qu’à la conscience des Egyptiens, leur esprit même s’est présenté sous forme de problème, nous pouvons nous appuyer sur la célèbre inscription du sanctuaire de la déesse Neith à Saïs : "Je suis ce qui est, fut et sera ; personne n’a soulevé mon voile". Voilà donc exprimé ce qu’est l’esprit égyptien quoiqu’on qu’on ait souvent eu l’opinion que cette proposition valait pour tous les temps. On mentionne encore cette addition de Proclus : "Le fruit que j’enfantai est Hélios". Ce qui est clair en soi, c’est donc le résultat du problème, et c’est sa solution. Cette clarté, c’est l’esprit, le fils de Neith, la mystérieuse divinité nocturne. Dans la Neith égyptienne, la vérité s’enferme encore : la solution, c’est l’Apollon grec ; voici sa sentence : "Homme, connais-toi toi-même". Cette sentence ne signifie certes pas que l’homme doit connaître ce qui le distingue, mais c’est l’homme en général qui doit se connaître lui-même » (29). Il n’y a donc d’autre mystère d’Isis que la conscience rêveuse, non encore éveillée, de l’Egypte ancienne, incapable de s’élever à une claire conscience d’elle-même, et dont le savoir est comme couvert du voile de l’inconscience. La véritable énigme ne consiste pas dans la sagesse ésotérique attribuée imaginairement aux cultes anciens, mais dans la puissance de l’esprit qui se connaît lui-même, et connaît ainsi l’infinie puissance dialectique d’où procède la science. L’absolu est selon Hegel le cercle de la conscience de soi, qui fonde l’autonomie de la rationalité, et certainement pas l’inépuisable fécondité de la déesse Nature, et moins encore une matière à laquelle on attribuerait abusivement la vie.

Dans les leçons qu’il prononce à Berlin sur la philosophie de la mythologie, pendant l’année universitaire 1835-36, Schelling interprète à son tour la formule isiaque en un sens spirituel et non matériel : la rapprochant de la légende d’Osiris, tué et démembré par Typhon (épisode en lequel Schelling voit le conflit de la matière et de la forme), il discerne dans le « je fus, je suis et je serai » un pressentiment du mystère de la trinité, figure mythologique de la conscience déchirée par la distension temporelle. C’est donc à la philosophie de l’esprit, non à celle de la nature ni de la matière, qu’il faut référer l’antique sagesse de l’Egypte : « Tout est Osiris. C’est d’abord la simple puissance d’exister, le dieu qui a été, puis le dieu qui est, enfin le dieu qui sera, non pas dans quelque moment de l’avenir, mais qui doit demeurer toujours, qui sera toujours [...] Le Monothéisme paraît en Égypte véritablement, et s’y propage, à côté de la Mythologie sans pouvoir la détruire, car il la suppose existante, et la vérité de cette base est sa seule légitimation. Ceci peut jeter quelque jour sur le sens de l’inscription du temple de Neith à Saïs. "Je suis ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, et nul mortel ne soulève mon voile". Les Grecs et les Sages de l’Egypte voient dans Neith Athéna, l’intelligence suprême. Cette inscription ne peut donc guère se rapporter à la puissance abstraite de la nature, vérité froide et mesquine, que repousse la sagesse des Égyptiens. – L’esprit distinguait donc le dieu du passé, le dieu du présent et le dieu de l’avenir, mais les trois étaient Osiris. Monothéisme, mais non point monothéisme abstrait, rationnel ; monothéisme historique, dont la mythologie est la base. Nous voyons ainsi les mythologies des peuples les plus cultivés aboutir à une religion spirituelle, à la philosophie même, sans que les croyances mythiques soient obscurcies par ce jour plus pur » (30).

NOTES

1- Sur cette note de Kant, et plus généralement sur la figure d’Isis dans le romantisme, on lira Pierre Hadot, Le Voile d’Isis, Gallimard, 2004 ; et Jan Assman, Moïse l’Egyptien, « Champs », Flammarion, 2003 ; on consultera également, sur les diverses fortunes de la déesse, Jurgis Baltrusaitis, La Quête d’Isis ; essai sur la légende d’un mythe, Flammarion, 1985 ; ainsi que deux articles du Dictionnaire de mythologie, publié sous la direction d’Yves Bonnefoy, Flammarion, 1981 : « Isiaques (cultes). Chez les Grecs et dans l’empire romain », et « Isis-romantique. Le mythe de la mère-épouse. Hélène, Sophie, Marie ».

2- Caspar David Friedrich et Carl Gustav Carus, De la peinture de paysage, présentation Marcel Brion, Klincksieck, 1988, p. 122.

3- On en verra la reproduction dans J. Baltrusaitis, La Quête d’Isis, Flammarion, 1985, p. 16 ; et Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher, Jean-Jacques Pauvert, 1980, p. 58. Les divers attributs d’Isis sont indiqués à partir de la description d’Apulée dans L’Ane d’Or (livre XI). En bas de la gravure, des inscriptions grecques signifient : « Isis, daimon polymorphe et contenant tout » ; « Nature aux mille noms, matière » (l’Isis grecque est en effet dite myrionyma, aux mille noms) ; « Haute Mère des Dieux, cette Isis aux multiples noms ». Cette figure d’Isis est elle-même dérivée d’une statue d’Isis provenant de la Villa Adriana à Tivoli : celle-ci porte également le sistre de la main droite et un vase, symbolisant le Nil qui irrigue la terre, de la main gauche. Isis est souvent représentée en Isis lactans à l'époque romaine, portant l'enfant Horus dans ses bras et lui donnant le sein. La Vierge allaitant le Christ n'est certainement pas sans rapport avec le souvenir de l'épouse d’Osiris et les Vierges noires chrétiennes sont autant de réminiscences d'elle.

4- Dans les illustrations des ouvrages scientifiques aux XVIIe et au XVIIIe siècles, le putto représente allégoriquement, et de façon très idéalisée, l’assistant du théoricien, chargé de manipuler l’appareil expérimental et de produire l’effet requis.

5- Plutarque écrivait plus haut : « Les hiérostoles couvrent les statues des dieux de robes en partie noires et obscures, en partie claires et brillantes ; ce qui nous fait entendre que la connaissance que cette doctrine nous donne des dieux est entremêlée de lumières et de ténèbres ».

6- Cité par Hadot, Le Voile d’Isis, Gallimard, 2004, p. 268. Sur l'identification de Neith à Athéna, on rappellera le début du Timée : « Il y a en Egypte, dans le delta du Nil, vers la pointe duquel le cours du Nil se partage, un certain neume, qu'on appelle Saïtique, et de ce neume, la plus grande ville est Saïs. C'est de là qu'était Amassis le roi. Pour ceux de cette ville, c'est une certaine déesse qui l'a fondée : en Egyptien, son nom est Neith, mais en Grec, à ce qu'ils disent, c'est Athéna. Or, ces gens-là sont très amis des Athéniens, et ils affirment être en quelque manière leurs parents » (Timée, 21 e). Quant à la formule « Ce qui est, ce qui sera et ce qui fut », elle désigne traditionnellement, depuis Homère et Hésiode, l'omnivoyance du savoir divinatoire, celui des Muses ou des devins. C'est ainsi qu'au chant I de l'Iliade, Homère dit du devin Calchas : « Il savait ce qui est, ce qui sera et ce qui fut » (v. 70) ; et dans l'invocation aux Muses qui ouvre sa Théogonie, Hésiode écrit : « Les Muses m'inspirèrent des accents divins pour que je glorifie ce qui sera et ce qui fut » (v. 32) ; et quelques vers plus bas : « Commençons donc par les Muses, dont les hymnes réjouissent le grand cœur de Zeus leur père, dans l'Olympe, quand elles disent ce qui est, ce qui sera, ce qui fut, de leurs voix à l'unisson » (v. 36-39).

7- Il s’agit d’un prêtre égyptien inconnu (note d’Edouard des Places, Belles Lettres, 1966, p. 221, note de la p. 199).

8- VIII, 5 ; p. 199 de l’édition d’Edouard des Places aux Belles Lettres, 1966.

9- On remarquera toutefois que, selon Jurgis Baltrusaitis, La Quête d’Isis, Flammarion, 1985, p. 77, la formule d’Isis se trouvait déjà dans un ouvrage de Sébastien Roulliard, Histoire de Melun, Paris, 1628, p. 29 sq. : « Je suis tout ce qui ha esté, qui est, et qui sera jamais : et n’y ha encores eu homme mortel qui m’ait descouverte de mon voile ». La ville de Melun prétendait en effet avoir la première accueilli, apporté par l’occupation romaine, le culte de la déesse Isis.

10- Cudworth cite cependant le Tractatus theologico-politicus, publié en 1671, sept ans donc avant le True Intellectual System of Universe. Toutefois, il n’a pu connaître l’Ethique. Voir Jan Assman, note 80 du chap. V, p. 382.

11- « Voltaire est le Sceptique des plus récents sceptiques de notre époque. Mais son scepticisme est beaucoup plus pernicieux qu’il n’est utile. Il ne donne de raisons ni pour, ni contre, il ne recherche ni n’examine rien, mais il doute, sans aucune preuve, qu’on puisse faire, en quelque manière, confiance à la connaissance […] Et c’est justement par là que Voltaire est très dangereux pour la masse et plus particulièrement pour l’homme du commun » ; cité par Jean Ferrari, Les sources françaises de la philosophie de Kant, Klincksieck, 1979, p. 104-105. Cet ouvrage traite de façon assez exhaustive la relation Kant / Voltaire p. 103-112, et donne une liste complète des passages où Kant se réfère à l’écrivain français p. 292-293.

12- Karl Leonhard Reinhold (1758-1823), est nommé professeur à Iéna en 1787, puis à Kiel en 1794. D’abord proche de Herder, il fit connaître Kant par ses Lettres sur la philosophie kantienne de 1786, auxquelles il dut sa nomination à Iéna. Il tenta par la suite de systématiser Kant en fondant sa philosophie sur une théorie de la représentation (Essai pour une nouvelle théorie de la faculté représentative, 1789), puis s’éloigna du philosophe de Königsberg pour se rapprocher de Fichte (lettre à Fichte du 14 février 1797) et de Jacobi. Kant lui écrivit trois lettres célèbres, l’une le 28 décembre 1787 (qui porte sur la question de l’unité du système et annonce une Critique du goût), et les deux autres les 12 et 19 mai 1789, toutes deux dirigées contre Eberhard, élève de Baumgarten et de Wolff, et opposé au criticisme kantien.

13- Uber die Mysterien der Ägypter, in Journal für Freymaurer, I (1784), p. 17-132.

14- Jan Assmann, Moïse l’Egyptien, Flammarion, 2003, p. 207.

15- Jan Assmann, Moïse l’Egyptien, Flammarion, 2003, p. 211.

16- On ne saurait dire en effet, du Dieu de la Bible, qu’il fut ou qu’il sera, puisque c’est encore l’inscrire dans le temps, dont le passé et l’avenir sont deux dimensions ; il faut dire au contraire que Dieu n’a été ni ne sera, mais qu’il est à jamais dans l’éternité, où les catégories temporelles n’ont plus lieu. Ce qui conduit en effet à rapporter la sentence isiaque à un panthéisme matérialiste, mais nullement au Dieu de la religion du Livre. Ce que Montaigne soulignait déjà dans les dernières lignes de l’Apologie (II, 12) : « Ce serait péché de dire de Dieu, qui est le seul qui est, qu’il fut ou qu’il sera. Car ces termes-là sont déclinaisons, passages ou vicissitudes de ce qui ne peut durer, ni demeurer en être. Par quoi il faut conclure que Dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par le temps, ni sujette à aucune déclinaison ; devant lequel rien n’est, ni ne sera après, ni plus souvent ou plus récent, mais un réellement étant, qui, par un seul maintenant emplit le toujours ; et il n’y a rien qui véritablement soit que lui seul, sans qu’on puisse dire : il a été, ou : il sera ; sans commencement et sans fin » (Œuvres complètes, « Pléiade », 1962, p. 588). Tout ce texte est pratiquement recopié de Plutarque, tel qu’il est traduit par Amyot : L’E de Delphes, 392 E – F. Et Plutarque lui-même ne fait que suivre un passage célèbre du Timée de Platon : « Nous disons de la substance éternelle qu'elle était, qu'elle est et qu'elle sera. Or, en vérité, l'expression est ne s'applique qu'à la substance éternelle. Au contraire, était, sera, sont des termes qu'il convient de réserver à ce qui naît et progresse dans le temps. Car ce ne sont que des changements. Mais ce qui est toujours immuable et inchangé, cela ne devient ni plus vieux ni plus jeune, avec le temps, et jamais cela ne fut, ni ne devient actuellement, ni ne sera dans le futur » (Timée, 37 d - 38 a).

17- Sur la querelle du panthéisme, on lira Sylvain Zac, Spinoza en Allemagne ; Mendelssohn, Lessing et Jacobi, Klincksieck, 1989, chap. IV, V et VI, p. 91-185 ; Louis Guillermit, F. H. Jacobi, David Hume et la croyance. Idéalisme et réalisme, Vrin, 2000. Sont également très éclairantes les pages que Dominique Bourel consacre à la querelle dans Moses Mendelssohn, Gallimard, 2004, chap. IX, p. 391-450. Enfin, on ajoutera à ces textes la remarquable édition de Philonenko dans son édition de Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Vrin, 1978, préf. Alquié. Le dossier complet de la querelle avait été rassemblé dès 1894 par Lévy-Bruhl, dans son ouvrage La Philosophie de Jacobi, publié chez Alcan.

18- Voir surtout Jan Assmann, Moïse l’Egyptien, Flammarion, 2003, chap. 3, § 4 (p. 136-152) et chap. V, § 3 (p. 239-245). Selon Assmann, c’est dans l’ouvrage de Cudworth, et non chez Spinoza, que Lessing avait trouvé la formule « En kai Pan » (p. 240-241).

19- « Il est vrai, j'ai raillé Saint-Médard et la bulle,/Mais j'ai sur la nature encor quelque scrupule./L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer/Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. » (Voltaire, Les Cabales, 1772).

20- Schiller, Poèmes philosophiques, Aubier, éditions Montaigne, 1954, p. 313. Ce passage de Schiller continue ainsi : « A l’intérieur du temple s’offraient au regard du candidat à l’initiation divers objets sacrés exprimant un sens secret. Parmi ces objets se trouvait un coffret sacré que l’on appelait le cercueil de Sérapis et qui devait être un symbole de la sagesse cachée… Seul l’hiérophante avait le droit d’ouvrir ce coffret ou même de le toucher. D’un homme qui eut la témérité de l’ouvrir, on rapportait qu’il était brusquement devenu fou. Selon Pausanias cet audacieux s’appelait Euripide et perdit la raison à la vue de l’image de Bacchus contenue dans le coffret. »

21- Ces deux citations se lisent dans Friedrich von Schiller, Du Sublime ; Fragment sur le sublime pour servir de développement à certaines idées de Kant ; Du Pathétique, éditions Sulliver, Arles, 1997.

22- On la lira dans Schiller, Poèmes philosophiques, Aubier, éditions Montaigne, 1954, p. 150-169.

23- C’est ce poème de Schiller qui inspire Nerval dans Isis : « Enfant d’un siècle sceptique plutôt qu’incrédule, flottant entre deux éducations contraires, celle de la Révolution, qui niait tout, et celle de la réaction sociale, qui prétend ramener l’ensemble des croyances chrétiennes, me verrai-je entraîné à tout croire, comme nos pères les philosophes l’avaient été à tout nier ? Je songeais à ce magnifique préambule des Ruines de Volney, qui fait apparaître le Génie du passé sur les ruines de Palmyre, et qui n’emprunte à des inspirations si hautes que la puissance de détruire pièce à pièce tout l’ensemble des traditions religieuses du genre humain ! Ainsi périssait, sous l’effort de la raison moderne, le Christ lui-même, ce dernier des révélateurs, qui, au nom d’une raison plus haute, avait autrefois dépeuplé les cieux. O nature ! O mère éternelle ! Etait-ce là vraiment le sort réservé au dernier de tes fils célestes ? Les mortels en sont-ils venus à repousser toute espérance et tout prestige, et, levant ton voile sacré, déesse de Saïs ! le plus hardi de tes adeptes s’est-il donc trouvé face à face avec l’image de la Mort ? » (Les filles du feu, dans Nerval, Œuvres complètes, vol. I, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 299-300).

24- Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire, Seuil, 1978, p. 206.

25- Dans l’édition de 1860, Schindler précise qu’il s’agit du temple de Neith – ou Isis – à Saïs.

26- Jean et Brigitte Massin, Ludwig van Beethoven, Fayard, 1967, p. 341-342. On remarque que dans une note de cet ouvrage relativement ancien, les auteurs indiquent quelques références essentielles sur lesquelles s’appuie Assmann : Reinhold, Kant, Schiller, Novalis. Jan Assmann cite les formules recopiées par Beethoven p. 214-215.

27- Assmann, p. 214. Les philosophes des Lumières connaissent en effet cette formule par Warburton, (Divine Legation of Moses demonstrated on the Principles of a Religious Deist, deux vol. 1737-1741 : la formule se lit en I, p. 201-204), qui l’a lue dans un hymne orphique cité par Aristobulos, un auteur juif du IIIème siècle BC, chez le Pseudo-Justin, Clément d’Alexandrie et Eusèbe. Voir Assmann, note 20 de la p. 362 et note 24 de la p. 363.

28- Jean et Brigitte Massin, Beethoven, Fayard, 1967, p. 342.

29- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Vrin, 1967, p. 166-167.

30- La philosophie de la mythologie de Schelling, d’après Charles Secrétan (Munich, 1835-36) et Henri-Frédéric Amiel (Berlin 1845-46), publiée et annotée par Luigi Pareyson et Maurizio Pagano, Mursia, Milan, 1991, p. 55 (quinzième leçon, du 14 décembre 1835).

|

|