|

PETIT ECHANGE AVEC CHATGPT

APHORISMES

ETRE ET EXISTER

ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE

L'ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (1)

ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (2)

ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (3)

ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (4)

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ESTHETIQUE

LA PEINTURE HOLLANDAISE AU SIECLE D'OR

LES FANTOMES DE L'OPERA

ON DEVRAIT DIRE...

QU'EST-CE QUE LE NEOREALISME ?

LA STAR, LA VIVANTE ET LE SANS POURQUOI

ESTHETIQUE DU PARADIS TERRESTRE (1)

LE REALISME SELON CEZANNE

NOTE SUR WITTGENSTEIN

ENTRETIEN

CEZANNE ET LA FORCE DES CHOSES

MANTEGNA : ANCIENS ET MODERNES

LE TABLEAU ET LE MIROIR

LE JARDIN A LA FRANCAISE

REMBRANDT, BETHSABEE

PHILOSOPHIE ET RHETORIQUE

LES RELIGIONS DU LIVRE

DU CARACTERE A LA CARICATURE

QUELLE VANITE QUE LA PEINTURE...

LES GROTESQUES

LE ROSSIGNOL ET LA DIVA

LA STATUE AMOUREUSE

L'INTERPRETATION DE L'OEUVRE D'ART

DE L'IDEE DU BEAU A L'ESTHETIQUE

CARAVAGE ET L'OPERA

|

L'ESTHETIQUE DE L'ABSTRACTION (3)

L’arabesque et la lumière

Qu’est-ce donc qu’une arabesque ? C'est une ligne vivante, une ligne à laquelle le dessinateur-enfant, qui est le vrai peintre de la vie moderne, insuffle la vie intense qui l’anime, l’énergie qu’il puise dans le grand accumulateur d’électricité que constitue le mouvement brownien, perpétuel et affairé, des foules qui se répandent sur les boulevards des grandes capitales. Dans ses Questions de style, Aloïs Riegl consacre un chapitre à l’arabesque (chapitre IV), qu’il définit comme le rinceau végétal de l’ornementation sarrasine. Il la prétend directement issue du rinceau ornemental de l’antiquité grecque et romaine, avec cette différence que l’art antique demeure mimétique, et de cette façon limité par un certain réalisme végétal, alors que la ligne arabesque, délivrée de toute servitude imitative, atteint une parfaite liberté qui rend possible une extension indéfinie de son motif. L’arabesque ne représente pas la plante ni la fleur, elle est elle-même une tige végétale réduite au pur graphe de sa courbe, elle est un tracé vivant qui croît et se déploie selon les lois de son propre développement. Paradoxalement, c’est l’opération que Riegl nomme lui-même « abstraction » qui conduit ainsi à la libération de la ligne décorative, qui peut alors vivre d’une vie propre, animée par ce Kunstwollen, ou « volonté d’art », que Riegl identifie comme le principe de la vie secrète des formes, animées par la dynamique propre de leur auto-déploiement. C’est ainsi que, d’une part, l’abstraction des formes artistiques du monde arabe, rendue nécessaire par l’interdit qui pèse sur l’image mimétique, conduit à une « schématisation », une « géométrisation » (212) supérieures à celles qui déterminent les motifs décoratifs du monde antique, et par là même acquiert d’autre part une liberté dans l’invention formelle, une « stylisation » qui accroît la vitalité de ces rinceaux pourtant devenus purement imaginaires (1). Riegl consacre une analyse particulière à un motif proprement « sarrasin » qu’il prétend négligé avant lui, l’entrelac des rubans, ou le ruban tressé développant à l’infini son labyrinthe rigoureusement ordonné. Si l’on voulait chercher l’origine de cette esthétique de la ligne vivante, il faudrait sans doute se reporter à l’ouvrage publié par le peintre William Hogarth en 1753, Analysis of Beauty written with a view of fixing the fluctuating Ideas of Taste (Analyse de la beauté destinée à fixer les idées vagues qu’on a du goût, énsb-a, 1991), ouvrage dont il n’est pas difficile de déceler le souvenir dans le formalisme esthétique prôné par la troisième Critique. Reprenant les thèses du maniériste Lomazzo sur la beauté de la « ligne serpentine », Hogarth affirme la beauté d'une courbe qui exprime la grâce du vivant, et dont il n’est pas de détermination rigoureuse possible, à l’inverse des théories antiques qui prétendaient avoir trouvé le nombre et la proportion de la parfaite beauté.

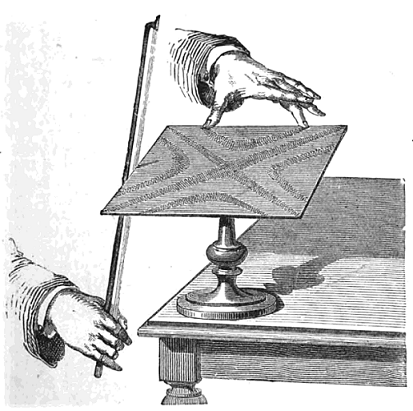

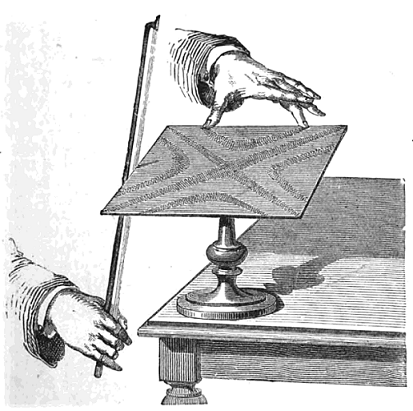

1- W. Hogarth, Analyse de la beauté, planche I (la ligne serpentine)

Cette ligne, souvent mise en corrélation par Hogarth avec le mouvement de la danse, et plus exactement avec l’évolution d’une danseuse, gouverne aussi la forme gracieuse d’un ruban qui tourne autour d’un bâton, à la façon d’une spirale dont l’évolution spontanée serait pourtant réglée par l’axe qui lui sert de tuteur. Cette forme étrange, qui fait songer aux entrelacs de rubans analysé par Riegl dans l’art sarrasin, exerce sur l’esprit de Hogarth une curieuse attraction : « Le motif du ruban tourné autour d’un bâton que l’on retrouve dans presque tous les ornements de sculpture en bois ou en stuc de nos appartements : encadrements, tablettes de cheminée, chambranle… […] Je n’oublierai jamais combien ce mouvement d’ondulation m’a causé de plaisir dans mon enfance, plaisir que je ne puis comparer qu’à celui encore plus ensorcelant peut-être que j’ai éprouvé depuis, en suivant une danseuse émérite dans toutes les sinuosités d’une figure de contredanse, qui alors me ravissait l’œil » (William Hogarth, Analyse de la beauté, énsb-a, 1991, p. 69). On devine ainsi, dans le formalisme abstrait de la ligne serpentine, se profiler l’ondoiement d’une Séductrice, dont la forme vivante est d’autant plus désirable qu’elle se courbe avec plus de grâce. Il se trouve qu’il y a, dans Le Spleen de Paris, un curieux poème en prose, dédié par Baudelaire à Franz Liszt, et intitulé « Le Thyrse » (n° 32), qui développe un motif assez proche. Le « thyrse », on le sait, est le bâton de cérémonie, sorte de sceptre entouré d’un lierre et surmonté d’une pomme de pin, que tient le prêtre de Dionysos à la tête de la procession qui conduit à l’autel où l’on célèbre le sacrifice offert au dieu : « Ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées » (Baudelaire, Œuvres complètes, Pléiade, 1961, p. 285). Cette forme allégorique évoque au poète une sorte de ligne de vie, ou ligne de beauté, douée d’un étrange pouvoir de séduction : « Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique? » Dans ce « mystique fandango », on retrouve la danseuse séductrice évoquée par Hogarth, de même que le « thyrse » peut évoquer la démarche dansante, cette fois ouvertement érotique, du poème n° 28 des Fleurs du Mal, intitulé « Le Serpent qui danse » : « Que j’aime à voir, chère indolente, / De ton corps si beau, / Comme une étoffe vacillante, / Miroiter la peau ! […] A te voir marcher en cadence, / Belle d’abandon, / On dirait un serpent qui danse / Au bout d’un bâton ». Dans le poème en prose du Spleen de Paris, Baudelaire s’essaie à l’analyse de la grâce étrange de cette figure qui combine dynamiquement l’arabesque avec la ligne droite verticale : « Le bâton, c'est votre volonté, droite, ferme et inébranlable ; les fleurs, c'est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c'est l'élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer? » (p. 285).

Le psychanalyste trouverait certainement beaucoup à dire sur cette « volonté droite, ferme et inébranlable » autour de laquelle « l’élément féminin » tourne avec grâce… Ce ne serait, il est vrai, qu’ajouter une image à une autre. Il est sans doute plus pertinent de rappeler la dédicace à Liszt, qui n’a de sens que par le rapport qu’on peut établir entre le libre mouvement de l’arabesque et l’évolution du motif musical. On sait qu’en 1854, Edouard Hanslick, critique musical redouté dans la Vienne de la seconde moitié du XIXe siècle, adversaire déterminé de la révolution wagnérienne (à tel point que Wagner fera de lui une véritable caricature dans un personnage des Maîtres chanteurs, Beckmesser) et défenseur d’un classicisme romantique dont le style de Mendelssohn est le plus parfait représentant, publie un ouvrage qui aura un profond retentissement, et qui n’est peut-être pas sans influence sur l’esthétique musicale du second Nietzsche (après la rupture avec Wagner), ouvrage intitulé Du beau dans la musique, Essai de réforme de l’esthétique musicale (introd. J.-J. Nattiez, Christian Bourgois, 1986). Contre la musique de Wagner, musique des timbres qui tend à dissoudre la forme mélodique dans le jeu des chromatismes que la dissonance ne limite plus (ce que Wagner nomme lui-même « la mélodie infinie »), Hanslick met l’accent sur la ligne mélodique, qu’il compare à l’arabesque mouvante, comme s’il appartenait à l’essence de la musique d’être en quelque sorte une danse sans corps, et comme l’évolution dématérialisée de la Séductrice. La musique est une arabesque, c'est-à-dire une forme abstraite dont la courbe continue ne cesse d’engendrer de nouvelles formes. A défaut de dire le sens de la musique, Hanslick en propose donc une analogie dans le dessin plutôt que dans la peinture : « Représentons-nous l’arabesque vivante comme le rayonnement actif d’un esprit artiste, qui inlassablement répand son imagination surabondante dans les artères de ce mouvement : l’impression ressentie ne sera-t-elle pas bien voisine de celle de la musique ? » (p. 94) ; « Les formes sonores ne sont pas vides, mais parfaitement remplies ; elles ne sauraient s’assimiler à de simples lignes délimitant un vide [c'est-à-dire à un dessin figuratif] ; elles sont l’esprit qui prend corps et tire de lui-même sa forme. Ainsi, plutôt encore qu’une arabesque, la musique est un tableau : mais un tableau dont le sujet ne peut être exprimé par des mots ni même enfermé dans une notion précise » (p. 96-97) ; « La beauté d’un thème simple nous plaît par elle-même, comme une arabesque, comme une colonne, ou comme les beautés de la nature, les feuilles ou les fleurs » (p. 99) ; « Nous dirons d’une cadence ou d’une modulation mal amenée et rompant l’unité du morceau, comme d’une arabesque mal placée en architecture, qu’elle manque de style » (p. 119).

On se souvient du passage du § 16 de la troisième Critique, dans lequel Kant faisait l’éloge du perroquet, du colibri et de l’oiseau de paradis, puis encore « des dessins à la grecque, des rinceaux pour des encadrements ou sur des papiers peints, etc., qui ne signifient rien en eux-mêmes ; ils ne représentent rien, aucun objet sous un concept déterminé et sont de libres beautés. On peut encore ranger dans ce genre tout ce que l’on nomme en musique improvisation (sans thème) et même toute la musique sans texte » ; dès le § 4 Kant ne remarquait-il pas que « des fleurs, des dessins libres, les traits entrelacés sans intention les uns dans les autres, et nommés rinceaux, ne signifient rien, ne dépendent d’aucun concept déterminé et cependant plaisent » ? Il y a incontestablement dans la troisième Critique l’idée d’un pur jeu de forme dépourvu de toute tentation mimétique, et qui est parfaitement capable de fonder une esthétique de l’abstraction, donc de réconcilier l’immédiateté et la spontanéité esthétiques avec ce qu’il peut y avoir d’abstrait ou même de géométrique dans le déploiement savant et complexe de la ligne arabesque. Si cette conjonction est en effet possible, c’est en ce sens que la ligne abstraite de l’arabesque est en même temps l’expression pure de l’élan vital, le graphe de la vie même dans son surgissement et son perpétuel renouveau. On sait qu’à la fin de la remarque générale qui conclut « l’Analytique du beau » (§ 22), Kant fait successivement l’éloge du libre chant du rossignol, qui n’obéit à aucune règle bien déterminée (« le chant des oiseaux, que nous ne pouvons ramener à aucune règle musicale, paraît comprendre plus de liberté et pour cette raison contenir plus de goût que le chant humain »), ainsi que de la danse des flammes ou de l’ondulation de l’eau courante (« la vision des changeantes figures d’un feu en une cheminée, ou d’un ruisseau qui chante doucement »). On retrouve l’association des mêmes images dans un passage de l’Anthropologie d’un point de vue pragmatique : « Des formes changeantes et mobiles, sans aucune signification qui puisse susciter l’attention – le flamboiement par exemple d’un feu dans la cheminée ou les tourbillons et les remous d’un ruisseau coulant sur les pierres – occupent l’imagination : elle joue dans l’esprit avec une masse de représentations d’un tout autre genre (que celles de la vue) et se plonge dans la méditation. Même la musique pour celui qui ne l’écoute pas avec une oreille de connaisseur peut mettre le philosophe et le poète dans une disposition où selon ses activités et son goût particulier, il peut saisir au vol des pensées que, seul dans sa chambre, il n’aurait pas captées avec autant de bonheur » (§ 30 ; Pléiade III, p. 991-992). Dans l’ondoiement du flux comme dans la danse de la flamme, deux hypotyposes du soulèvement qui anime le vivant, l’imagination sans concept saisit la ligne de beauté qui, comme le précisait le sous-titre de l’ouvrage d’Hogarth, « fixe les idées fluctuantes du goût » (fixing the fluctuating Ideas of Taste), soit les représentations toujours renouvelées que ne cesse d’enfanter le jeu de l’imagination créatrice et de l’intelligence constructive, qui enivre le génie. Kant explique alors que l’esprit est comme « vivifié » par la gratuité de ce pur jeu qui libère l’imagination, dont le dynamisme est intensifié parce qu’elle doit fournir par elle-même, et non sous la dictée de l’entendement – comme c’est le cas dans le jugement déterminant – des formes capables de donner à l’entendement une matière sur laquelle exercer sa sagacité : « Voici, semble-t-il, la cause de ce phénomène : quand une multiplicité, incapable d’attirer sur soi aucune attention, détourne les sens d’une impression plus forte, la pensée n’est pas simplement facilitée, mais elle est aussi vivifiée dans la mesure où elle a besoin d’une imagination plus tendue et soutenue pour donner une matière aux représentations de son entendement » (III, p. 992). La valeur esthétique de ces formes abstraites, mais dynamiques et dansante, vient de ce qu’elles représentent dans l’extériorité, aux yeux du jugement réfléchissant, la chaleur du feu vital ou le jaillissement de la source de vie que le sentiment du beau libère intérieurement par le libre jeu créateur de l’imagination et de l’entendement. La beauté abstraite dont Kant fait ici l’éloge est en vérité la métaphore de l’intensification de la force vitale engendrée dans le sujet par la rencontre esthétique qui a pouvoir d’euphoriser les facultés dynamiques qui sont le propre du génie.

La beauté adhérente reste prisonnière des contraintes imposées par la chose même ; mais la beauté libre (vaga) se laisse emporter par le flux mouvant de la vie elle-même, par son élan, par son jaillissement. L’émotion esthétique nous fait goûter selon Kant un plaisir dont la source se trouve dans « un sentiment d’intensification de toute la vie de l’homme », un « jeu libre et varié des sensations (qui n’ont aucune intention comme motif), [qui] fait plaisir parce qu’il intensifie le sentiment de santé » (§ 54). Dans le sentiment esthétique, le jugement réfléchissant se représente sensiblement l’élan vital qui soulève la volonté vers le suprasensible, et qui ne trouve sa forme pure et autonome que dans une loi de liberté que seule la raison peut formuler, mais que la sensibilité ne saurait percevoir, sinon par la voie analogique du symbole (« le beau est le symbole du bien »), ou par la figure rhétorique de l’hypotypose (§ 59). On comprend alors qu’une esthétique de l’abstraction est possible, qui prétend être l’expression la plus immédiate et la plus spontanée de la force vitale qui soulève le vivant, selon le degré de sa liberté, c'est-à-dire selon la portée de la faculté de désirer, traduite dans la courbe d’une ligne de vie, dynamique et dansante, forme dématérialisée de l’ondulation voluptueuse de la danse de la Séductrice. On mesure encore tout ce que l’esthétique musicale de Hanslick doit au formalisme du jugement de goût pur tel que Kant l’a défini, et qu’il connaît par l’entremise de la philosophie esthétique de Johann Friedrich Herbart (1776-1841), successeur de Kant à la chaire de philosophie de Königsberg, tenant d’une esthétique de la forme pure farouchement opposée à l’expressionisme libertaire du romantisme (2). Par cette image de l’arabesque, appelée à une grande fortune dans le dernier quart du dix-neuvième siècle, Hanslick trahissait sa préférence pour la pureté de la ligne mélodique (Mendelssohn) plutôt que pour l’éclat des timbres ou pour le chromatisme de l’orchestre (Wagner). L’arabesque demeure pourtant un motif dématérialisé, la forme pure de la ligne de vie, mais aussi la courbe d’une rêverie toujours changeante, et comme la chimère d’une vie illusoire, forme évanescente et capricieuse qui se dissipe à peine tracée ; elle s’oppose en ce sens à une autre image souvent associée à la musique : l’architecture, seul art non mimétique avec la musique, construction ferme et ordonnée, espace polyphonique, qui convient admirablement aux fugues de Bach appréciées de Hanslick. L’architecture musicale est classique, l’arabesque musicale est romantique : Robert Schumann publie ses Arabesques en 1838 et Poe ses Tales of the Grotesque and Arabesque en 1840.

Ainsi se crée un lien entre l’arabesque du dessin, qui exprime l’énergie d’une ligne de vie, l’arabesque de la musique, pure de toute représentation extérieure, expression immédiate du jeu de la vie avec elle-même, et l’arabesque de la danse, qui est le rythme et la mélodie incarnée dans un corps vivant, érotique et séduisant. Il faut ajouter à ces trois dimensions de l’arabesque – dessin, musique et danse – la couleur, qui communique à la ligne la carnation de la vie, et qui doit surtout être comprise comme une intensité lumineuse, une sensation qui tend vers l’éblouissement, la fascination et l’hypnose. On obtient ainsi la « quadrature » de l’art abstrait à son origine : la peinture est devenue « abstraite » – mais rien n’est plus intuitif et sensible que cette prétendue abstraction – en cherchant à devenir une sorte d’analogie, ou de métaphore, de l’arabesque dessinée et colorée de la musique et de la danse. On comprend mieux ainsi combien la peinture abstraite n’est nullement abstraite, en ce sens qu’elle ne se détourne pas du sensible, mais qu’elle intensifie au contraire le sensible et en fait un absolu esthétique.

Un article de Pascal Rousseau, « ‟Arabesques”, Le formalisme musical dans les débuts de l’abstraction » (Aux Origines de l’abstraction, 2004, p. 230-245) permet de prolonger, dans l’art dit « abstrait » des premières décennies du XXe siècle, la poétique de l’arabesque telle qu’elle avait été développée depuis Hogarth et Kant, puis au cours du XIXe siècle. L’expression picturale de l’arabesque musicale, on la trouve dans un tableau de František Kupka (1871-1957) qui peut légitimement, tout autant que la célèbre aquarelle de Kandinsky (1866-1944) faussement datée de 1910, revendiquer le rôle de précurseur de la peinture abstraite : Amorpha, fugue en deux couleurs (1912) ; et l’image de la danse dans l’énigmatique tableau de Picabia intitulé UDNIE (1913), dont le titre est une anagramme de UDINE, pour Jean d’Udine, nom de plume d’Albert Cozanet, critique musical, théoricien des synesthésies, et tout particulièrement des correspondances peinture/musique, thème auquel il consacre de nombreux ouvrages (1893 : Essais d’art libre ; 1897 : De la corrélation des sons et des couleurs ; 1910 : L’Art et le geste). Picabia a voulu sur ce tableau conserver l’empreinte de l’énergie et l’érotisme d’une danse « hindoue » (il faudrait plutôt dire dionysiaque) interprétée, sur le paquebot qui le conduisait en 1913 à l’exposition de l’Armory Show à New York, par une artiste polonaise alors célèbre pour sa beauté, Stacia Napierkowska. Le corps de la danseuse se désintègre dans une sorte d’explosion frénétique qui, par le biais du cubisme et du futurisme, se géométrise pour donner lieu à une mécanique complexe mais efficiente, puissante et dominatrice : « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas » (André Breton, L’Amour fou, 1937).

2- František Kupka, Amorpha, fugue à deux couleurs, 1912, 211 x 220, Prague, Narodni Galerie

3- František Kupka, Etude pour Amorpha, fugue en deux couleurs, 1911-12, 66 x 66,5, Paris, Centre Pompidou

4- Picabia, Udnie, 1913, 290 x 300, Paris, Centre Pompidou

La danse est l’expansion dans l’espace de la force vitale intérieurement ressentie par le danseur. L’arabesque du geste dansé devient alors la matérialisation de la ligne de force, ou ligne de vie, semblable aux volutes de l’eau vive ou de la flamme du feu. L’évolution du danseur manifeste extérieurement l’expansion du rythme vital. De nombreux tableaux abstraits choisiront la danse pour motif : ainsi Le Bal Bullier de Sonia Delaunay (1913) ou Danses à la Source de Picabia (1912).

5- Sonia Delaunay, Le Bal Bullier (Tango au Bal Bullier ; Mouvement, couleur, profondeur, danse Bullier [titre donné à Berlin, 1913]), 1913, 97 x 390, Centre Pompidou, Paris

6- Picabia, La Danse au printemps, 1912, 120,5 x 120,6, Philadelphia Museum of Art

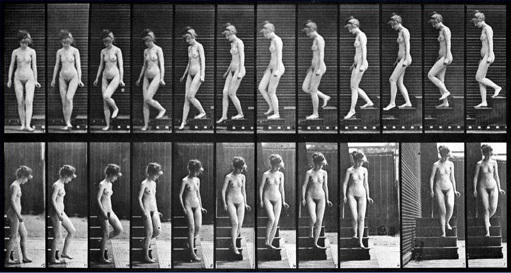

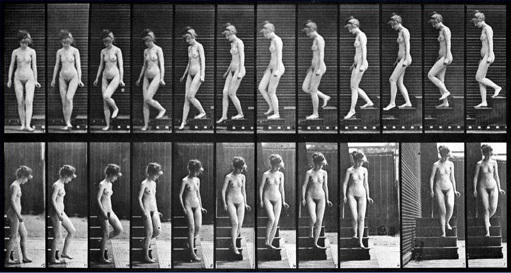

En dessinant les lignes de force dont le corps du danseur est comme le foyer vivant et irradiant, le peintre donne à voir les ondes d’énergie musculaire dont la danse exprime le déploiement. On obtient de cette façon une traduction cinématographique ou kinesthésique du mouvement, qui n’est pas sans faire songer aux chronophotographies d’Etienne Marey (à partir de 1870) qui décomposent la course d’un athlète ou le galop d’un cheval (Muybridge, 1878) dans les poses successives qui le rythment. Tel le (trop ?) célèbre Nu descendant l’escalier de Marcel Duchamp.

7- Eadweard Muybridge, Nu descendant un escalier, 1884-85

8- Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912, 147 x 89,2, Philadelphia Museum of Art

9- Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1911, 95,9 x 60,3, Philadelphia Museum of Art

Dans la dernière décennie du XIXe siècle, une danseuse américaine, Loïe Fuller, déploie autour d’elle de longs tissus légers qui flottent en arabesques tournoyantes, donnant ainsi à voir non seulement la danse du corps, mais plus encore l’espace dynamique, les tensions énergétiques qui portent le corps et l’entraînent dans la danse, si bien que le corps organique se trouve ainsi comme dissous et « abstrait » dans le réseau des lignes de force qui est à la fois l’effet et la source de la danse, le danseur produisant un tourbillon rythmique qui finit par le soulever et l’emporter lui-même.

Cette abstraction esthétique du mobile (le corps de la danseuse) qui disparaît dans le milieu dynamique qui trace la ligne arabesque de son mouvement est contemporaine d’une révolution en physique qui fait suite à la découverte des lois du champ magnétique par Maxwell : aux lois de causalité qui déterminaient la mécanique classique, lois d’interaction des corps entre eux, la physique contemporaine substitue les lignes de forces qui structurent un « champ » (gravitationnel, magnétique ou atomique – interaction faible ou forte) indépendamment des corps qui interagissent avec ce champ. Ce qui revient à dire qu’il est possible de concevoir un mouvement ondulatoire indépendamment du corps qui ondule, et plus encore indépendamment du milieu au sein duquel l’onde se propage (puisque, par exemple, l’onde lumineuse se propage dans le vide), soit une ondulation sans objet matériel qui ondule, ou un mouvement sans mobile. Au réel de notre perception quotidienne, que les nécessités de l’action, ou plus simplement l’habitude, sculptent selon les commodités de l’usage, nous sommes donc invités à substituer un milieu parcouru de flux, ou de courants d’énergie, un espace non pas neutre, comme celui de la géométrie euclidienne, mais au contraire vivant, animé de mouvements tourbillonnaires, ondulatoires, oscillatoires, traversé d’ébranlements et de turbulences. Avant que la danse ne représente esthétiquement le mouvement des énergies agissantes, la musique, que la danse rend visible en l’incarnant, suggérait l’idée d’un pur mouvement, l’intuition d’une durée continue, en perpétuels métamorphose et renouvellement, un mouvement que n’alourdit plus le corps pesant du mobile.

Dès l’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), et plus encore dans la conférence d’Oxford de 1911, « La perception du changement » (in La Pensée et le mouvant), Bergson développait une philosophie de la musique comme intuition de la pure durée, continuité d’un mouvement qui se suffit à lui-même et se passe de mobile, un mouvement qui continuellement crée l’arabesque de son propre développement, traduisant la musique intérieure de la durée, qui est comme l’impulsion de l’élan vital que nous intuitionnons, mais que nous ne concevons pas, au plus intime de nous-mêmes. Selon Bergson, la musique nous invite à l’intuition d’un mouvement sans mobile, elle nous entraîne à sympathiser avec la continuité de la durée pure. L’œil, cet organe de l’extériorité, nous incite à distinguer entre les objets, il conduit l’esprit à séparer la substance permanente des qualités qui l’affectent passagèrement ; l’oreille au contraire, cet organe de l’intériorité, perçoit le développement musical non comme l’attribut de la substance, mais comme la substance elle-même. La musique nous fait participer à un mouvement qui est lui-même substance, qui est un être par soi, un mouvement sans mobile, la substance mouvement qui exprime l’indivisible force intérieure qui nous donne la vie : « le changement n’a pas besoin d’un support. Il y a des mouvements, mais il n’y a pas d’objet inerte, invariable, qui se meuve : le mouvement n’implique pas un mobile. On a de la peine à se représenter ainsi les choses, parce que le sens par excellence est celui de la vue, et que l’œil a pris l’habitude de découper, dans l’ensemble du champ visuel, des figures invariables qui sont censées alors se déplacer sans se déformer : le mouvement se surajoute au mobile comme un accident. Il est en effet utile d’avoir affaire, tous les jours, à des objets stables et, en quelque sorte, responsables, auxquels on s’adresse comme à des personnes. Le sens de la vue s’arrange pour prendre les choses de ce biais : éclaireur du toucher, il prépare notre action sur le monde extérieur. Mais déjà nous aurons moins de peine à percevoir le mouvement et le changement comme des réalités indépendantes si nous nous adressons au sens de l’ouïe. Ecoutons une mélodie en nous laissant bercer par elle : n’avons-nous pas la perception nette d’un mouvement qui n’est pas attaché à un mobile, d’un changement sans rien qui change ? Ce changement se suffit, il est la chose même. Et il a beau prendre du temps, il est indivisible » (« La Perception du changement », dans La pensée et le mouvant, PUF, « Quadrige », 1985, p. 163-164). Seule la musique réussit ainsi à exprimer cette compénétration intérieure de nos états d’âme qui fait l’unité irréductible du moi profond, non diffracté dans les diverses nécessités auxquelles le soumettent les exigences de la vie sociale. Le musicien rassemble les moments qui se succèdent dans le temps de l’action dans l’unité indivisible de la durée, il nous livre ce que Proust nomme « un peu de temps à l’état pur ». Il redresse ainsi dans l’éternité, qui est totalité du temps, les épisodes successifs d’une vie que les contraintes extérieures ont dispersés dans le temps calculé, non intuitionné. La musique seule sait nous mettre à l’unisson de notre vie intérieure, du rythme et de la respiration du moi profond. C’est en ce sens que Bergson évoque, dans Le Rire, « certains rythmes de vie et de respiration qui sont plus intérieurs à l’homme que ses sentiments les plus intérieurs, étant la loi vivante, variable avec chaque personne, de sa dépression ou de son exaltation, de ses regrets et de ses espérances » (« Quadrige », 1989, p. 120). Car lorsque j’entends une musique, je ne compte pas les notes, je ne dissocie pas les sons le long d’une ligne où ils se juxtaposeraient, c’est au contraire leur totalité que je perçois, dans l’unité indivisible d’un changement sans mobile, d’un mouvement qui serait lui-même substance. Je n’entends la musique qu’à la condition de ne pas dissocier les sons, mais au contraire de les percevoir indissociablement liés dans l’indivisible unité d’une invention toujours renouvelée : « Ou je retiens chacune de ces sensations successives pour l’organiser avec les autres et former un groupe qui me rappelle un air ou un rythme connu : alors je ne compte pas les sons, je me borne à recueillir l’impression pour ainsi dire qualitative que leur nombre fait sur moi. Ou bien je me propose explicitement de les compter, et il faudra bien alors que je les dissocie, et que cette dissociation s’opère dans quelque milieu homogène où les sons, dépouillés de leurs qualités, vidés en quelque sorte, laissent des traces identiques de leur passage » (Essai sur les données immédiates de la conscience, « Quadrige », 1985, p. 64-65). Si je compte, je n’entends pas, et si j’entends, je ne compte pas. Quand on aime – et surtout quand on aime la musique – on ne compte pas...

La musique est ainsi pour Bergson une sorte de propédeutique à l’intuition de la durée, elle est l’expression la plus pure et la plus immédiate du mouvement de la vie qui sans cesse se renouvelle en nous. Elle nous apprend à entendre le temps comme une totalité vivante, toujours présente à elle-même, et non comme une déperdition, un affaiblissement de l’être : « Il y a en effet deux conceptions possibles de la durée, l’une pure de tout mélange, l’autre où intervient subrepticement l’idée d’espace. La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s’abstient d’établir une séparation entre l’état présent et les états antérieurs […] Il suffit pour cela qu’en se rappelant ces états antérieurs, il ne les juxtapose pas à l’état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, comme il arrive quand nous nous rappelons, fondues pour ainsi dire ensemble, les notes d’une mélodie. Ne pourrait-on dire que, si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les unes dans les autres, et que leur ensemble est comparable à un être vivant, dont les parties, quoique distinctes, se pénètrent par l’effet même de leur solidarité ? » (Données immédiates, « Quadrige », p. 74-75). La musique, que Bergson pense toujours selon la continuité de la mélodie plutôt que selon la simultanéité de la polyphonie, est donc un exercice spirituel qui nous entraîne à sympathiser avec l’intuition de la durée pure qui fait la profondeur de notre moi intérieur. De tous les arts, elle est celui qui a le plus d’affinité avec la philosophie. On se souvient en effet des dernières lignes de la conférence sur « La perception du changement » qui attribuent à l’art la surface (mais il est alors surtout question de la peinture) et réserve à la philosophie la profondeur (3). La musique est pourtant un art qui sonde la profondeur de notre moi et nous met à l’écoute de la force qui nous fait vivre. Elle nous permet d’intuitionner ce que la philosophie s’efforce de penser, elle nous révèle la puissance créatrice qui ouvre en nous l’intervalle de la durée.

La danse incarne la musique. Elle doit donc dissoudre le mobile dans l’arabesque du mouvement, annuler le corps de la danseuse dans les lignes de force, dans le champ parcouru d’énergies dont il est la proie inconsciente, et le révélateur occasionnel. De 1890 à 1900 environ, la danse de la Loïe Fuller réalise cette utopie : les immenses voiles de gaze léger (parfois plus d’une dizaine de mètres) qu’elle fait tourbillonner autour d’elle, faisant apparaître furtivement un papillon géant, un oiseau fantastique ou une fleur prodigieuse, amplifient démesurément l’arabesque du geste et font disparaître la danseuse dans le tourbillon des lignes de forces qui l’entraîne. C’est ainsi que l’on peut dire ce que Mallarmé écrivait au sujet d’une autre danseuse, la Cornalba, à savoir qu’elle n’est pas une femme qui danse, pour la simple raison qu’elle n’est pas une femme, mais une forme mouvante en perpétuelle métamorphose, et qu’elle ne danse pas, puisqu’elle se laisse emporter par le courant qui la traverse : « A savoir que la danseuse n’est pas une femme qui danse, pour ces motifs juxtaposés qu’elle n’est pas une femme, mais une métaphore résumant un des aspects élémentaires de notre forme, glaive, coupe, fleur, etc., et qu’elle ne danse pas, suggérant, par le prodige de raccourcis ou d’élans, avec une écriture corporelle ce qu’il faudrait des paragraphes en prose dialoguée autant que descriptive, pour exprimer, dans la rédaction : poème dégagé de tout appareil du scribe » (« Ballets », 1886, dans Crayonné au théâtre, 1887). La danseuse devient ainsi pour le poète un signe qui trace l’arabesque d’un poème indéchiffrable, et dont la « ballerine illettrée » est « l’inconsciente révélatrice » (Œuvres complètes, Pléiade, éd. Bertrand Marchal, II, p. 171). Mallarmé avait été troublé par la danse de la Loïe Fuller qui dissolvait la danseuse dans l’enchaînement des formes abstraites et mouvantes dont elle était le centre vivant et secret, et se fige enfin, épuisée par cette expansion, cette dématérialisation de son être, pour saluer son public : « Au bain terrible des étoffes se pâme, radieuse, froide la figurante qui illustre maint thème giratoire où tend une trame loin épanouie, pétale et papillons géants, déferlement, tout d’ordre net et élémentaire […] Ainsi ce dégagement multiple autour d’une nudité, grand des contradictoires vols où celle-ci l’ordonne, orageux, planant l’y magnifie jusqu’à la dissoudre : centrale, car tout obéit à une impulsion fugace en tourbillons, elle résume, par le vouloir aux extrémités éperdu de chaque aile et darde sa statuette, stricte, debout – morte de l’effort à condenser hors d’une libération presque d’elle des sursautements attardés décoratifs de cieux, de mer, de soirs, de parfum et d’écume » (Œuvres complètes, Pléiade, éd. Bertrand Marchal, II, p. 174-175 et 176).

10- Danse de la Loïe Fuller vers 1900

La dissolution de la danseuse dans le déploiement de la danse (qui a valeur pour Mallarmé d’un tourbillon cosmique qui comprend la danse des astres comme les vagues de la mer : « de cieux, de mer, de soirs, de parfum et d’écume ») fait de celle-ci un mouvement sans mobile, c'est-à-dire une représentation très exacte de ce pur flux vital que nous fait entendre, selon Bergson, la musique. Comme la musique, qui depuis longtemps faisait exception à l’impératif mimétique, la danse, qui de la musique est l’image, est non figurative, « abstraite » en ce sens que le corps qui la hante sublime sa matérialité et s’immatérialise dans l’arabesque du signe. Cette immatérialisation du corps (immatérialisation qui a valeur de musicalisation) dans les volutes tourbillonnaires qui enveloppent son mouvement, par un processus qui se trouve précisément à l’origine de « l’abstraction » dans les arts, se trouve puissamment représenté en 1913 par une célèbre sculpture de l’artiste Umberto Boccioni, considéré comme le chef du mouvement futuriste. L’Homme en mouvement (Forme uniche della continuità nello spazio) évoque le corps d’un homme qui marche à grande enjambée, et dont l’anatomie donne naissance à des volutes ailées qui prolongent la « forme dynamique » dans la continuité de son élan (4). Il présente une sorte d’équivalent sculpté du corps dansant de la Loïe Fuller dont les voiles tourbillonnants sont comme une expansion fantastique.

11- Umberto Boccioni, L'Homme en mouvement (Forme uniche della continuità dello spazio), 1913 ; l’original en plâtre est conservé au musée de Arte Contemporânea deSão Paulo ; nombreuses répliques en bronze dans divers musées

Puissant et d’inspiration michelangelesque, L’Homme en mouvement de Boccioni est une force qui va, l’emblème d’une vitalité farouche qui s’ouvre une voie dans le dynamisme de l’espace, dans le champ des énergies qui traversent le monde. L’abstraction dans les arts n’est pas le produit d’une opération intellectuelle, ni d’une sorte de schématisme cérébral, mais au contraire le fruit de l’intuition du mouvement et de l’élan vital, l’expression d’une force primitive dont le tourbillon engendre le monde, et les corps qui s’y trouvent. Car le corps, tel celui de la danseuse, ne se déplace pas dans l’espace, c'est inversement l’espace vivant, matrice de forces en expansion, qui engendre les corps au centre de son tourbillon (5). Dans cette intuition d’un champ de forces dont l’énergie immatérielle est à l’origine du monde et des corps qui l’habitent, se cache la source vivante et poétique d’une esthétique de l’abstraction. La forme prétendument abstraite doit être lue comme la visualisation d’une arabesque musicale, elle-même expression d’un élan vital intérieurement ressenti. L’illustre parfaitement la toile « abstraite » que peint Frantisek Kupka en 1912-13 : Solo d’un trait brun. Entre deux formes éclatées en fragments colorés, à droite et à gauche de la composition, un trait brun dessine une curieuse arabesque composée de segments courbes et discontinus. Il faut comprendre, nous dit-on, que les deux formes latérales sont les empreintes rétiniennes des deux mains agitées d’un chef d’orchestre pendant l’exécution de la symphonie, tandis que le trait brun est la trace laissée par la baguette dont le mouvement conduit et engendre la musique.

12- Kupka, Solo d'un trait brun, 1912-13, 70 x 115, Prague, Narodni galerie

C’est ainsi que l’autonomie de la forme musicale défendue par Hanslick dans son traité de 1854, matérialisée par le mouvement de la danse, qui est musique incorporée, tend à se répandre à la fin du siècle aux arts plastiques, et tout particulièrement à la peinture, selon des principes qui semble étrangement proches des réflexions kantiennes, pourtant alors le plus souvent méconnues chez les artistes. C’est ainsi qu’à la « musique pure » souhaitée par Hanslick (par opposition à la « musique descriptive », ou « musique à parole », ou « musique à programme »), fait bientôt écho une « peinture pure » qui ne vaut que par la suggestion de ses couleurs et le jeu linéaire de ses formes, une arabesque colorée et vivante dont la cohérence organique se suffit à elle-même. Si la musique fascine les peintres abstraits, ce n’est pas seulement parce que, depuis toujours, elle a été le seul art qui ne se plie pas nécessairement à la loi de l’imitation, c'est plus profondément parce qu’elle est l’expression immédiate du rythme vital, que le peintre s’efforce de représenter par l’arabesque que laisse après lui, comme un sillage lumineux, un corps ivre de vie, de force et d’élan. Le pinceau devient alors le stylet enregistreur de la danse, et le tableau le graphique tournoyant de la ligne de vie. Comme le corps de la danseuse, le sujet se dissout dans le tourbillon des arabesques qu’il engendre. Et c’est bien en ce sens qu’il faut entendre la célèbre formule de Maurice Denis, peintre traditionnaliste et nullement révolutionnaire, proche de l’ésotérisme et du mysticisme de l’Orphisme, fortement influencé par le symbolisme, dans un article « Définition du néo-traditionnisme » publié en août 1895 dans la revue Art et Critique : « Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ». Il ne s’agit nullement d’un rappel à la réalité matérielle de l’œuvre, mais tout au contraire d’une invitation à considérer le tableau comme un kaléidoscope informel, une peinture sublimée dans l’esprit de la musique où les sons, les couleurs se répondent et correspondent.

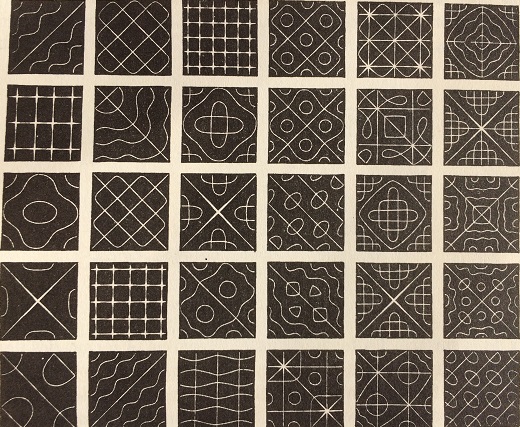

Dès la fin du XVIIIe siècle (les premières expériences remontent à 1787), Ernst Chladni, dans un ouvrage publié en 1787, Découvertes sur la théorie des sons (Entdeckungen über die Theorie des Klanges) (6) avait montré comment il était possible de visualiser l’onde musicale : une fine couche de sable fin saupoudrée sur une plaque de verre ou de cuivre, qu’on faisait vibrer ou bien en la frottant directement avec un archet, ou bien en jouant d’un instrument à cordes à proximité, faisait apparaître d’étranges figures, curieusement géométriques et ordonnées, qu’on nomme « figures acoustiques » ou Klangfiguren, qui donnent littéralement à voir le son (7).

13- Une figure de Chladni (illustration du XIXe s.)

14- Figures de Chladni, dans Camille Flammarion, Astronomie populaire, 1880, p. 286.

Arabesque ou rinceau, flammes du feu ou volutes de l’eau, les Klangfiguren, inspirées de la musique sans texte, c'est-à-dire l’improvisation musicale évoquée par Kant au § 16, donnaient naissance à une géométrie sans concept, matérialisant le dynamisme et la vitalité exprimés par le développement musical. Dès le début du XIXe siècle, des peintres, tels Philipp Otto Runge, seront fortement impressionnés par cet équivalent pictural de la phrase musicale, de l’arabesque mélodique. Répandues en France par L’Astronomie populaire (1880) de Camille Flammarion (8), les Klangfiguren de Chladni joueront un rôle important pour la genèse de l’abstraction dans l’art de Vassily Kandinsky, dont les Compositions sont inspirées par des vibrations sonores génératrices de forme (dans Du Spirituel dans l’art, il les nomme « Compositions mélodiques »). Kandinsky connaît les figures acoustiques de Chladni par un ouvrage d’Albert de Rochas consacré à la puissance de suggestion de la musique, Les Sentiments, la musique et le geste (1900), qui étudiait les réactions musculaires, sous hypnose, de l’audition musicale, et prétendait démontrer comment le corps réagissait comme un automate musical aux suggestions de la gamme chromatique. Le corps hanté par la musique devient ainsi comme une incarnation mouvante des figures acoustiques de Chladni, et le peintre abstrait évoque l’image de cet espace dynamique, ondulatoire et parcouru de vibrations.

Cette esthétique de l’arabesque, ligne de vie et de force, déploiement dynamique de l’énergie, transcription spatiale de l’élan vital comme du rythme musical, détermine, dès la genèse de l’abstraction, la théorie du dessin non-figuratif. Mais l’art abstrait naît encore de l’idée de la couleur pure (comme le dessin naît de l’idée de la pure arabesque), non attachée à l’objet mimétique (le ciel bleu et l’herbe verte), mais resplendissant pour elle-même, comme pure intensité chromatique, dans sa splendeur propre. La couleur mimétique est limitée par la servitude de l’imitation ; inversement, la couleur abstraite est libre pour des intensités inconnues, pour un flamboiement qui dépasse en rayonnement tout ce que la nature peut produire. En ce sens, la genèse de l’abstraction chromatique doit être cherchée bien en-deçà des premières compositions de Kupka ou de Kandinsky. C’est en ce sens que Turner peut être considéré comme l’un des premiers « abstraits », ou du moins comme le plus importants des précurseurs de l’abstraction. Son œuvre la plus emblématique est de ce point de vue le Regulus qu’il compose en 1828 et reprend en 1837, et dont l’idée même est révolutionnaire. Regulus est un général romain, prisonnier des Carthaginois, auquel on accorde, sur sa parole de soldat, de retourner à Rome pour négocier un traité de paix avec Carthage. S’il échoue, il doit revenir à Carthage pour y être supplicié et mis à mort. Regulus échoue et revient à Carthage. Entre autres supplices effrayants qu’il doit alors subir, il y a celui-ci que retient Turner : l’infortuné est exposé à la lumière du soleil, après qu’on lui ait arraché les paupières. Aussi ses yeux sont-ils lentement brûlés par la lumière.

15- Turner, Regulus, 1828 et 1837, 91 x 124, Tate Gallery, Londres

Tout le génie du tableau de Turner consiste à montrer non le supplicié, mais la vision du supplicié lui-même : nous voyons le port de Carthage, semblable aux ports de Claude Gelée, avec les yeux éblouis de Regulus, tandis que le soleil insinue sa vibration d’or dans tout le tissu du visible et dissout le monde dans une incandescence universelle. On trouve là le pressentiment d’un thème qui fascinera les peintres symbolistes et néo-impressionnistes, celui de « l’âge d’or » que promettait l’utopie anarchiste à laquelle adhéraient à la fin du siècle de nombreux intellectuels et artistes (Signac ou Matisse). On pensait depuis la Théorie des couleurs de Goethe (Farbenlehre, 1810), sorte de phénoménologie de la sensation lumineuse à laquelle se ralliaient les artistes de préférence à l’Optique mathématique de Newton, que la couleur n’était qu’un effet de l’obscurcissement de la lumière, et qu’on obtenait l’exaltation de la couleur par l’augmentation de l’intensité lumineuse. Turner, qui intitule en 1843 l’un de ses tableaux Lumière et couleur (théorie de Goethe) (9), se réclamait de cette théorie.

16- Turner, Le Lendemain du Déluge - Moïse écrivant le livre de la Genèse ; Lumière et couleur (la théorie de Goethe), 1843, 78,5 x 78,5, Londres, Tate Gallery

Pour Goethe, toutes les couleurs sont réparties entre le jaune – luminosité maximale – et le bleu – luminosité minimale – le mixte des deux engendrant le vert, couleur neutre et sans tension qui occupe le milieu entre les extrêmes, l’un conduisant vers le violet qui est l’intensification (Steigerung) du bleu, l’autre vers l’orange et le pourpre qui sont l’intensification du jaune. La théorie de Goethe conduisait ainsi à une expérience de l’éblouissement comme initiation à une transfiguration de la couleur dans l’or pur de la lumière, qui n’était pas sans danger : de nombreux scientifiques s’abîmèrent la vue en forçant ainsi le seuil de la visibilité, ou en étudiant le phénomène de la persistance de l’impression lumineuse, certains d’entre eux allant même jusqu’à l’aveuglement (10). C’est ainsi que le « complexe de Regulus » gouverne l’esthétique de la couleur considérée en elle-même, comme couleur pure et non seulement mimétique. C’est cette quête de l’incandescence lumineuse, déjà sensible dans l’œuvre de Van Gogh, qui conduira la peinture vers le « fauvisme ». Le Traité des couleurs de Goethe inspire, dès le début du XIXe siècle, des recherches en chromatologie qui étudient les limites de l’intensité lumineuse supportée par l’œil humain, et la persistance de l’empreinte rétinienne après l’exposition à une lumière aveuglante. Certains scientifiques s’y abimèrent la vue, et poussèrent même l’expérimentation jusqu’à devenir aveugles. Il s’agit de David Brewster (1781-1868), ami de Turner et inventeur du stéréoscope (dispositif optique qui permet de voir en relief une image plane) ; de Joseph Plateau (1801-1883), physicien belge qui étudie les phénomènes de persistance rétinienne, inventeur du phénakistiscope, jouet optique qui donne l’illusion du mouvement en faisant se succéder les phases qui le composent, et qui devint aveugle à la suite de ses expériences, et enfin le célèbre philosophe et « psychophysicien » Gustav Fechner (1801-1887) surtout connu pour avoir trouvé une relation mathématique entre la sensation subjectivement ressentie et l’intensité physiquement mesurable de l’excitation lumineuse.

Dans toutes ces recherches sur la couleur, s’opère un changement de point de vue qui aura d’importantes conséquences sur les relations qui unissent l’art et la science. En effet, tandis que l’Optique de Newton, sur la base d’une théorie corpusculaire de la lumière (le meilleur exposé accessible à un lecteur non-scientifique se trouvant dans le bel essai de Bernard Maitte, La Lumière, Seuil, « Points-Sciences », 1981 ; chap. III : « Le triomphe de la mécanique et la théorie corpusculaire de Newton ») mathématise la lumière en l’anesthésiant, c'est-à-dire en la décolorant, La Théorie des couleurs de Goethe s’intéresse au contraire à la phénoménologie de la perception de la couleur et de la lumière, prêtant par exemple attention à des phénomènes strictement subjectifs, tels la persistance de l’image rétinienne, le contraste des couleurs mitoyennes qui engendre des modifications du ton local, ou bien encore les phénomènes d’éblouissements et d’irradiation (qui transforment par exemple un point lumineux perçu dans la nuit en une sphère rayonnante, phénomène qui sera amplifié dès le XIXe siècle par le spectacle des villes illuminées la nuit par les réverbères au gaz puis par les néons de la publicité, réfléchis sur le macadam luisant après la pluie). L’Optique de Newton (1704) demeure conforme au projet de la science classique : établir les lois objectives d’un univers qui ne serait pas perçu par un sujet sensible, et qui seraient seulement connues par un entendement omniscient, capable de traduire les phénomènes de l’expérience dans le langage de la mathématique, de décrypter le message confus des sens en le rétablissant dans l’expression claire et distincte de l’équation algébrique. Cette transposition du monde sensible – qui demeure le modèle du peintre, qui s’en tient pour sa part au règne des apparences – dans le système d’une mathesis universalis abandonne les qualités esthétiques du phénomène (Descartes, Méditation II : « Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d’être tiré de la ruche : il n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il contenait, il retient encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque son ») pour ne conserver que les quantités objectivement mesurables (volume géométrique du corps et distances en variations continues entre les mobiles rapportés au référentiel d’un espace absolu), ce qui conduit inévitablement à une anesthésie de l’esthétique, une mathématisation de la sensation qui décolore le monde, aveugle les couleurs et les formes et les réduit en poussière par l’analyse algébrique. C’est ainsi que Descartes propose en 1628, dans la règle XII des Règles pour la direction de l’esprit, pour la commodité du langage de la science, la réduction de la gamme des couleurs à quelques figures géométriques simples, aisément différenciables, et qui auront sur l’impression lumineuse, ou plutôt ce « je ne sais quoi qu’on nomme le sentiment des couleurs » (11), le considérable avantage d’être claires et distinctes aux yeux de l’entendement, et par conséquent aisément opératoires dans la « langue des mathématiques » (selon l’expression de Galilée). A l’inverse de l’anesthésiante mécanique classique, l’ouvrage que Goethe publie en 1810 se propose d’étudier l’objet paradoxal de l’impression lumineuse, paradoxal puisqu’il est un sentiment, donc nécessairement subjectif, et non un fait objectivement déterminable. C’est ainsi que, compte non tenu de toute pathologie de l’œil (par exemple le daltonisme), telle couleur (ce que les peintres nomment le ton local) paraîtra autre qu’elle n’est objectivement, en fonction de son entourage (contrastes simultanés), de la luminosité, ou des couleurs qui ont préalablement affecté l’œil qui la regarde (contraste successif). C’est ainsi que les impressionnistes sauront bien que, pour faire une ombre grise, surtout sur le blanc de la neige, il faut la peindre bleue.

Nous avons vu combien Turner avait su être attentif, en peintre et non en savant, aux perspectives ouvertes par les expériences phénoménologiques proposées par Goethe dans son grand Traité de 1810. Turner est en ce sens un précurseur auquel le triomphe de l’impressionnisme, dans le dernier quart du XIXe siècle, rendra pleinement justice. Pourtant, dans la première moitié du siècle, les recherches de Goethe inspirent aux artistes des considérations surtout mystiques ou symbolistes, conformément au panthéisme romantique qui règne alors dans les esprits (par exemple chez un Caspar David Friedrich, ou plus encore et plus précisément chez Philip Otto Runge, auteur en 1810 d’un traité intitulé La Sphère des couleurs), et conformément à une très ancienne tradition de la symbolique des couleurs (le noir du deuil, le blanc de l’innocence, la chaleur vitale du rouge), chaque planète étant par exemple associée dans l’astrologie médiévale à une couleur ainsi qu’à une vertu : Mars est la planète rouge associée au courage, la Lune est bleu pâle et associée à la mélancolie du vagabond (thème médiéval des « Enfants des planètes » : Le Vagabond – ou L’Enfant prodigue – de Bosch, vers 1500, Rotterdam). A l’inverse de cette rêverie chromatique, nécessairement arbitraire, un professeur de chimie, Eugène Chevreul, nommé en 1824 directeur de la Manufacture des Gobelins, où les problèmes de la teinture des tissus doivent être exactement résolus, publie en en 1839 un ouvrage scientifique intitulé De la loi du contraste simultané des couleurs, qui aura une très profonde influence sur les peintres jusqu’au milieu de XXe siècle, et même au-delà : le traité de Johannes Itten, qui enseigna au Bauhaus (de 1919 à 1923), Art de la couleur, publié en 1961, est encore très proche des théories de Chevreul et s’en réclame explicitement, ainsi que le traité d’un peintre abstrait, qu’on cite parmi les fondateurs de l’Op Art, lui aussi passé par le Bauhaus (de 1920 à 1933), Josef Albers, L’Interaction des couleurs, publié en 1971. Chevreul étudie les dépravations des couleurs dues à leur influence réciproque quand elles se côtoient dans une même composition, chaque couleur étant affectée par le contraste qui l’oppose à la couleur à laquelle elle se trouve simultanément juxtaposée. Le phénomène auquel s’intéresse Chevreul n’est donc pas un phénomène physique à proprement parler, puisqu’il n’a pas d’existence objective (pour le physicien une couleur correspond à une longueur d’onde dans le champ électromagnétique, et cette correspondance demeure invariable) et relève plutôt de l’illusion d’optique, c'est-à-dire des mécanismes subjectifs de la vision : la couleur n’est pas pour Chevreul un fait physique, elle est une impression subjective. La loi du contraste simultané pose en principe que chaque couleur, placée à côté d’une autre couleur, tire la sensation que nous avons de cette couleur vers sa complémentaire. La couleur complémentaire d’une couleur primaire est la couleur obtenue par l’addition des deux autres couleurs primaires. Il y a en effet trois couleurs primaires, à partir desquelles il est possible d’obtenir la gamme complète des couleurs accessibles à l’œil humain (ce fait dépend des cellules en cônes qui sont concentrées au centre de notre rétine), et qui sont le rouge, le bleu et le jaune. La complémentaire du rouge est ainsi un vert bleuté, nommé le « cyan » (du grec kuanos, qui désigne le bleu profond de l’azur) et qui est produit par le mélange optique (12) du jaune et du bleu ; la complémentaire du bleu est l’orange, obtenu par le mélange optique du rouge et du jaune ; enfin la complémentaire du jaune est le violet obtenu par le mélange optique du rouge et du bleu. Quand l’œil fixe pendant une minute environ l’une des trois primaires, et qu’il se porte ensuite sur une surface blanche, il voit apparaître sur cette surface un fantôme chromatique : la complémentaire de la couleur initiale. Chaque couleur est ainsi auréolé par un spectre de couleurs virtuelles qui fausse les couleurs du voisinage par des irisations parasites. Dans l’esprit de Chevreul, qui analyse le phénomène en scientifique, et nullement en artiste, il s’agissait de mettre en évidence le mécanisme d’une illusion optique qui contribuait à faner, ou à dépraver les multiples couleurs des fils dont sont tissées les tapisseries des Gobelins. La connaissance des lois du contraste simultané devait permettre d’éviter, dans la mesure du possible, ce phénomène d’altération qui dénature les couleurs distribuées par l’artiste sur le carton qu’il livre à la Manufacture. Les artistes vont très vite en faire un usage exactement inverse : ils vont chercher à produire consciemment des teintes illusoires, en peignant directement sur la toile le fantôme de la complémentaire engendrée par le contraste simultané, de façon à reproduire, le plus fidèlement possible, non le monde visible tel qu’il est, mais tel qu’il apparaît à l’œil humain.

Delacroix, dont Baudelaire admirait surtout les talents de coloriste, et qui n’a pourtant qu’une connaissance très vague des théories de Chevreul, pose souvent dans son Journal la question de la couleur des reflets, qu’il voit volontiers verts, et des ombres, qu’il voit volontiers violettes, de la liaison des couleurs dans l’atmosphère qui les enveloppe, fondues dans une « harmonie générale », ou bien au contraire de l’altération des couleurs selon des lois de sympathie ou d’antipathie qu’il imagine pour la plus grande part. C’est ainsi que George Sand rapporte les propos de Delacroix expliquant à Chopin ses théories chromatiques : « Donne-moi ce coussin bleu et ce tapis rouge. Plaçons-les côte à côte. Tu vois que là où les deux tons se touchent, ils se volent l’un l’autre. Le rouge devient teinté de bleu, le bleu devient lavé de rouge et au milieu le violet se produit » (George Sand, Impressions et souvenirs, cité par Georges Roque, Art et science de la couleur, Chevreul et les peintres, de Delacroix à l’abstraction, Jacqueline Chambon, 1997, p. 213) (13). Par là se manifeste l’intérêt du peintre pour la couleur pure, ses effets d’irradiation et d’interférence qui enfantent des mirages, sans rapport avec la nécessité mimétique de la couleur, qui se borne à constater que la mer est bleue (elle ne l’est jamais), que l’ombre est grise (elle ne l’est pas davantage, et les impressionnistes sauront en varier richement la couleur) ou que les arbres sont verts (alors que leur vert est dispersé en un papillotement de la lumière qui fait l’effet d’une illimitée variation chromatique). C’est ainsi que, dès le milieu du XIXe siècle, la couleur prend peu à peu son autonomie picturale, elle devient un phénomène qui obéit à ses lois propres, et n’est pas nécessairement asservi à l’objet dont il affecte l’apparence. L’intérêt, pour le peintre, de la loi des contrastes simultanés consiste surtout en cette prise de conscience d’une logique chromatique, qui rapporte la couleur à la couleur plutôt que la couleur à l’objet. La couleur se fait alors abstraite de la figure, et compose, avec les complémentaires auxquelles elle est associée, une symphonie chromatique que Baudelaire, toujours sensible aux correspondances synesthésiques, croit entendre sourdement dans les compositions de Delacroix. C’est ainsi que le quatrain des Phares consacré à ce peintre (« Delacroix, lac de sang, hanté de mauvais anges, / Ombragé par un bois de sapins toujours verts, / Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges / Passent comme un soupir étouffé de Weber »), commenté par Baudelaire lui-même dans son compte rendu de l’Exposition universelle de 1855, à propos d’une Chasse au lion dont le poète écrit qu’elle est « une véritable explosion de la couleur » (Baudelaire, Œuvres complètes, Pléiade, 1961, p. 972), fait de Delacroix une sorte de symphoniste de la couleur qui joue en virtuose sur le contraste des « complémentaires » (ce sont en vérité deux couleurs primaires) : le rouge et le vert. « …vu à une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l'âme une impression riche, heureuse ou mélancolique. On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. Ce singulier phénomène tient à la puissance du coloriste, à l'accord parfait des tons, et à l'harmonie (préétablie dans le cerveau du peintre) entre la couleur et le sujet. Il semble que cette couleur, qu'on me pardonne ces subterfuges de langage pour exprimer des idées fort délicates, pense par elle-même, indépendamment des objets qu'elle habille. Puis ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d'harmonie et de mélodie, et l'impression qu'on emporte de ses tableaux est souvent quasi musicale. Un poète a essayé d'exprimer ces sensations subtiles dans des vers dont la sincérité peut faire passer la bizarrerie:

Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges,

Ombragé par un bois de sapins toujours vert,

Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges

Passent comme un soupir étouffé de Weber.

Lac de sang : le rouge ; – hanté des mauvais anges: surnaturalisme ; – un bois toujours vert : le vert, complémentaire du rouge; – un ciel chagrin: les fonds tumultueux et orageux de ses tableaux; – les fanfares et Weber : idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa couleur » (p. 972-73). La « chasse aux lions » devient ainsi le combat abstrait des couleurs entre elles, qui s’opposent et se fondent comme se mêlent les timbres dans la symphonie romantique, « indépendamment des objets qu’elles habillent », et qui parlent ainsi richement à l’âme, immédiatement affectée d’une impression de bonheur ou d’une humeur mélancolique. La tradition académique tenait le dessin, père de tous les arts, pour l’essentiel, et la couleur pour une variation accidentelle de la forme ; en se faisant musicale, c'est-à-dire en s’élevant à la dignité du moins mimétique de tous les arts, la couleur acquiert son indépendance et devient essentielle par le magnétisme ou la magie (« cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance ») qui émane d’elle. Ce texte de Baudelaire, qui aura une longue descendance dans le dernier quart du siècle, inspirant non seulement une théorie musicale de la couleur abstraite, mais plus encore la rêverie d’une musique chromatique, joue non seulement sur les effets du « contraste simultané » des complémentaires, ici le vert et le rouge, mais encore sur les affinités qui tendent à fusionner les couleurs en une suite continue (les théoriciens parleront alors de « mélange optique »), harmonie de l’accord ou grâce de la mélodie : « … ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d'harmonie et de mélodie ». On obtient ainsi une véritable « grammaire » (nous avons déjà noté l’importance que prend cette notion à la fin du siècle dans l’étude des styles) de la couleur abstraite, l’abstraction produisant ici non un schème de l’entendement, mais au contraire une intensification du phénomène esthétique, la couleur pouvant enfin éclater dans toute sa splendeur depuis qu’elle n’est plus limitée par la servitude mimétique.

Entre le contraste et le mélange, l’opposition et la fusion, le langage des couleurs dispose alors de tout un jeu de variations dans lequel les teintes n’ont plus de valeur que différentielle, à la façon des fragments colorés d’un immense kaléidoscope. On sait combien ce thème de la musique des couleurs sera déterminant pour la naissance de la peinture abstraite, par un renversement qui fait des sept couleurs du prisme la matière première et comme l’essence de la vision, tandis que le dessin n’est que le tracé d’une forme accidentelle qui tend à se déformer et à se dissoudre dans l’irradiation lumineuse qui baigne toutes choses. La peinture prend alors conscience de cette vérité fondamentale, que développait avec profondeur Hegel dans la leçon de son Esthétique qu’il consacre à la peinture, à savoir que l’œil ne perçoit nullement le monde, mais seulement la lumière, selon la part du spectre solaire qui est absorbée ou réfléchie par les divers matériaux qui composent les objets de ce monde et l’intervalle des longueurs d’ondes électromagnétiques auquel sont sensibles les cellules qui composent la rétine de l’œil humain. Le peintre en effet n’a jamais imité la réalité, il ne fait que représenter les jeux de lumière qui se manifestent dans l’amplitude de la vision, entre infrarouge et ultraviolet, par les phénomènes d’interférence de l’onde lumineuse et de la matière opaque. Hegel en tire argument pour montrer le haut degré de spiritualité atteint par le peintre, qui s’affranchit du poids comme du volume de la matière inerte, et sublime le monde dans la pure réverbération sans pesanteur des irisations lumineuses. Cette sublimation de la matière pesante dans l’impondérable diaphanéité de la lumière (Hegel se référant alors explicitement à la Farbenlehre de Goethe) a encore la valeur d’une spiritualisation, la lumière ayant avec la vie de l’esprit une affinité qui la fait résonner dans les profondeurs de l’âme : « L’élément physique essentiel utilisé par la peinture n’est autre que la lumière, ce facteur de visibilité des objets en général […] La lumière est le contraire d’une matière lourde, encore à la recherche de son unité. Quoi qu’on puisse dire par ailleurs de la lumière, il est certain qu’elle est d’une légèreté absolue, qu’elle n’est ni lourde ni résistante et qu’elle est par conséquent toujours et absolument identique à elle-même, bref qu’elle représente la première idéalité, la première auto-affirmation de la nature. Dans la lumière, la nature devient pour la première fois subjective ; elle est désormais le moi physique général qui, sans s’être encore particularisé ni enfermé dans un isolement punctiforme, n’en a pas moins rejeté l’objectivité et l’extériorité pures et simples de la matière lourde, et s’est montré capable de s’abstraire de la totalité spatiale et sensible du monde matériel. C’est grâce à cette qualité idéalisante que la lumière devient le principe physique de la peinture » (trad. Jankélévitch, « Champs », III, p. 229-30). La lumière, qui est la substance de la couleur (Hegel conçoit la couleur, à la suite de Goethe, comme un effet d’obscurcissement de l’absolue clarté), dématérialise le monde dans l’immatérialité du pur reflet, et c’est la raison pour laquelle les plus grands coloristes sont les Vénitiens et, à leur suite, les Hollandais, qui vivent les uns comme les autres dans des sortes de pays miroirs ou la lumière est libre d’interférer avec elle-même, entre le ciel et l’eau, canaux de Venise ou polders conquis sur la mer du nord (III, p. 263). Hegel est ainsi conduit, contre la tradition académique, et contre le § 14 de la troisième Critique (14), à faire de la lumière l’immatériel matériau, qui seul est essentiel, du peintre, tandis que le dessin n’est qu’une fiction accidentelle (il n’y a pas de lignes dans la nature) à laquelle l’entendement recourt pour contenir l’irradiation colorée dans les limites de la forme : « Cette délimitation particulière dans l’espace grâce à laquelle chaque objet est rendu visible sous sa forme spécifique est obtenue par le dessin. C’est le dessin qui marque les distances séparant les objets, ainsi que la forme individuelle de chaque objet. Il est régi par les lois de la correction et de l’exactitude qui s’appliquent aux côtés extérieurs, distance et forme, et pas encore à l’expression spirituelle ; aussi le dessin ne forme-t-il que la base extérieure de la peinture […] son principal élément consiste dans la coloration, de sorte que dans la peinture proprement dite la distance et la forme n’acquièrent toute leur signification et leur vraie représentation qu’à la faveur des différences de couleur. C’est donc la couleur, le coloris qui constitue l’élément par excellence de la peinture » (ibid. 262).

De la spiritualisation de la couleur par Hegel à sa musicalisation par Baudelaire, il y a parfaite correspondance et continuité : la musique romantique n’est-elle pas, selon Hegel, ou selon la lettre que Baudelaire adresse le 17 février 1860 à Wagner, de tous les arts, celui qui sait parler le plus immédiatement à l’âme le langage qui est le sien ? La symphonie abstraite de la couleur rend visible le paysage secret de l’âme, et inversement, les sonorités inouïes de l’orchestre wagnérien déploient sous les yeux hallucinés du poète le spectacle d’un rouge enflammé qui s’illumine progressivement et finit par s’abîmer en un paroxysme dans l’incandescence d’un métal chauffé à blanc. Désormais, toute couleur est musique et toute musique est colorée : « Pour me servir de comparaisons empruntées à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d’un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose, à l’incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible d’arriver à quelque chose de plus ardent ; et cependant une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l’âme montée à son paroxysme » (Œuvres complètes, Pléiade, 1961, p. 1206). Par contraste simultané ou par mélange optique, les couleurs désormais chantent par elles-mêmes et n’ont plus besoin du prétexte de l’apparence commune.

La fin du siècle rêve d’une œuvre d’art totale qui réussirait la fusion des impressions lumineuses et sonores, dans une synesthésie qui ferait la peinture musique, et la musique peinture. Le chapitre VI de Du Spirituel dans l’art s’ouvre ainsi sur ces mots : « Le son musical a un accès direct à l’âme. Et il y trouve, parce que l’homme a ‟la musique en lui-même”, un écho immédiat ». Après avoir cité Delacroix et Goethe, Kandinsky évoque le « son intérieur » du rouge, qui « rappelle celui d’une trompette », et oppose les couleurs « aiguës », telles le jaune, qui correspondent aux notes aiguës et aux formes pointues, aux couleurs « profondes » (telles le bleu) qui sympathisent avec les formes rondes et les sons graves. Cette autonomie de la couleur, qui vit de son rayonnement propre (elle est, selon Kandinsky, froide ou chaude, obscure ou lumineuse, statique ou dynamique, concentrique ou excentrique), est au fondement de toute une poétique de la polychromie « abstraite », c'est-à-dire réduite à sa pure intensité esthétique, d’une grande complexité (pour ne pas dire confusion…). Kandinsky ne fait que reprendre ici des thèmes qui hantent alors l’imagination de tous les artistes comme les spéculations de tous les théoriciens, tous en quête, à la suite de Baudelaire commentant Delacroix, du Graal esthétique de la « musique colorée » (colour music) ou de la « peinture musicale ». Les techniques modernes de projections de faisceaux lumineux colorés permettent de reprendre, cette fois sans tomber dans le ridicule, le projet du clavecin oculaire du Père Castel, dont Diderot notait à la fois, dans l’article qu’il lui consacre dans l’Encyclopédie, l’intérêt théorique comme l’insignifiance de sa réalisation pratique. En 1885, Alexander Wallace Rimington donne au Saint James Hall l’un des premiers concerts de musique chromatique. Dans le texte qu’il publie à cette occasion, il prétend, en musicalisant la couleur, la révéler dans son essence propre, dissimulée avant lui par son aliénation à la figure : « La couleur combinée avec la forme a constitué la totalité de l’art de la couleur du monde entier. En peinture, la couleur a seulement été utilisée comme l’un des éléments de l’image, bien que peut-être celui qui procure la plus grande source de beauté. Nous n’avons pas encore eu d’images dans lesquelles il n’y ait ni forme ni sujet, mais seulement la pure couleur […] En fait, il n’y a jamais eu d’art pur de la couleur seule et ne se fiant seulement qu’à tous les changements subtils et merveilleux, ainsi qu’aux combinaisons dont la couleur est capable en tant que moyen de sa propre expression. L’objet de la présente invention est de poser la première pierre en vue de la construction d’un tel art dans le futur […] La couleur est dès lors libérée des entraves de la forme et ne s’occupe que d’elle-même et de son propre charme » (Georges Roque, « Ce grand monde de vibrations qui est à la base de l’univers », catalogue Aux origines de l’abstraction, 2003, p. 55). Notons au passage combien le « charme » – carmen – de la couleur exerce une séduction qu’on attribue plus volontiers à la magie de la musique qu’à l’éclat de la lumière. Alexandre Scriabine compose à partir de 1908 un poème symphonique qui donne lieu à une représentation synesthésique en 1910 : Prométhée, ou le poème du feu, expression grandiose de l’élévation extatique de tous les arts vers les sphères de la plus haute spiritualité (15). Influencée par Helena Blavatsky, fondatrice de la Société de Théosophie dont l’ésotérisme tente alors de nombreux artistes qui s’efforcent de substituer, à la religion défunte, l’art des avant-gardes (y participeront, entre autres, Kandinsky et Mondrian), la composition de Scriabine veut évoquer l’ascension prométhéenne de l’Humanité vers la lumière de la pure spiritualité, depuis le rouge matériel et grossier jusqu’à l’azur violet de l’éther le plus épuré. Le poème symphonique s’ouvre, selon les inscriptions du manuscrit, sur une « semi-obscurité mystérieuse, avec frémissement vert-violet », qui conduit progressivement le long crescendo qui culmine dans le fortissimo final, les instruments et le chœur triomphant dans l’éblouissement lumineux du ton fa-dièse (censé traduire musicalement le bleu-violet du pur esprit). Il semble que le jeu des lumières électriques, lors de la première représentation, n’ait pas été à la hauteur de l’imagination du compositeur. Le point culminant du crescendo devait en effet être accompagné d’une sorte de déluge de feu, le feu divin conquis par Prométhée au terme de son ascension spirituelle (les derniers mots sur le manuscrit de la symphonie sont : « L’incendie embrase le monde, cataclysme, tout est en feu »). Lors de la création lumineuse de Prométhée au Carnegie Hall à New York, en 1915, un ingénieur avait imaginé un dispositif scénique particulièrement spectaculaire (projections de faisceaux colorés sur d’immenses voiles de gaze diaphane) qui n’a finalement pas été retenu.

16- František Kupka, Prométhée bleu et rouge, 1909-10, gouache, 32,1 x 29,3, Prague, Narodni galerie

Dans tous ces projets de grand art synesthésique, on constate le même hiatus entre l’ambition théorique et la médiocrité de la réalisation. On peut certes parler du chromatisme de la musique de Wagner ou de Stravinsky, ou évoquer certaines toiles abstraites qui s’efforcent de représenter l’architecture d’une fugue ou le mouvement d’une symphonie, mais « l’œuvre d’art totale » – Gesammtkunstwerk – demeure métaphorique, sans que soit jamais matériellement réalisée, du moins dans un chef-d’œuvre reconnu de tous, la fusion de la couleur et du son, de la peinture et de la musique. Aussi n’est-il nullement évident que l’intensité d’un champ esthétique soit augmentée quand on en augmente les dimensions. Il se peut que chaque art ait son domaine propre, et qu’ils se détruisent mutuellement, loin de s’exalter réciproquement, quand on entreprend à toute force à les rassembler. C’est ainsi que le chatoiement coloré oriente le regard vers le théâtre des apparences et la beauté du monde, tandis que la résonance du son est bien davantage intérieure, construisant son immatérielle architecture dans l’espace de la mémoire et dans l’intuition d’une durée qui vit dans l’intimité de nous-mêmes. Il se pourrait donc que l’extraversion du peintre ne puisse faire bon ménage avec l’introversion du musicien. C'est là du moins une hypothèse qui peut expliquer pourquoi, dans l’histoire de l’un ou l’autre de ces deux arts, il n’y a jamais eu d’œuvre géniale qui ait réussi à les réunir.